大気汚染の原因は?汚染物質の種類や与える影響、企業ができる対策をわかりやすく解説

2025.2.27

関連キーワード:

- 大気汚染原因

目次

大気汚染の深刻化は、経済活動や社会活動で発生する汚染物質が原因です。

特に、産業や物流の過程で大気汚染物質が発生し、環境や人体への影響は年々深刻さを増しており、各国がさまざまな対策や法改正による排出削減を実施しています。

企業も法を順守し排出削減対策を考える必要があるため、原因や種類を知っておくべきです。

この記事では、大気汚染の原因となる物質の種類や与える影響、企業ができる対策等を解説します。

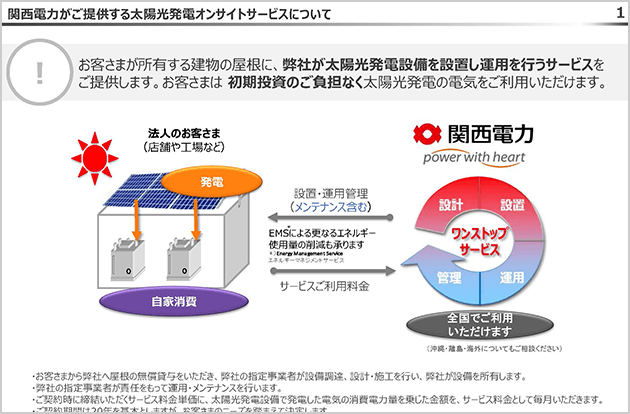

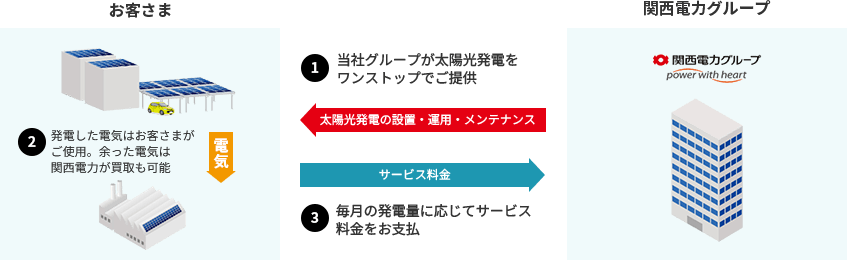

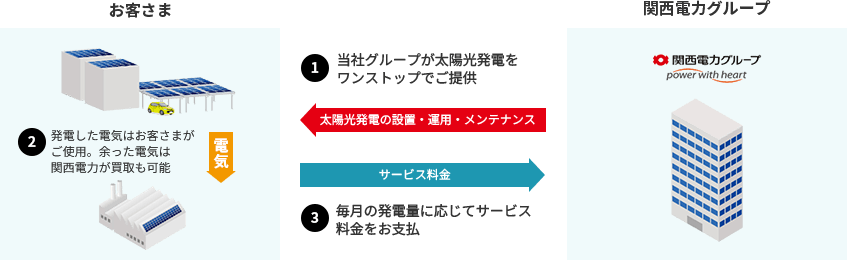

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

大気汚染とは?

大気汚染とは、人間の活動や自然活動によって空気中に有害物質が放出され、環境や人々の健康に悪影響を及ぼす現象を指します。

日本では、1960~1980年代にかけて工場から大量の二酸化硫黄等が排出されたことにより、大気汚染が深刻化して光化学スモッグや酸性雨等が社会問題となり、多くの地域で健康被害が報告されました。

1968年には大気環境を保全するための大気汚染防止法が制定され、規制が強化されたことで改善傾向が見られますが、交通や工場からの排出ガスによる大気汚染は大きな課題です。

そのため、企業は大気汚染への理解を深め、適切な環境対策を行う必要があります。

大気汚染物質の種類

大気汚染物質は、自然に発生する場合と、工場の稼働や自動車・トラックの交通、物流等の社会活動によって発生する場合があります。

大気汚染防止法では、主に次の大気汚染物質を規制の対象としています。

| 大気汚染物質 | 代表例 | 特徴 |

|---|---|---|

| ばい煙 | 硫黄化酸化物 ばいじん 窒素酸化物等 |

工場や焼却施設から発生する微粒子状物質 視界を悪化させ、人体への影響が懸念される |

| 粉塵 | セメント粉 石灰粉 石綿等 焼却灰 |

建設工事や道路の交通量が多い地域で発生する細かい粒子状の物質 PM2.5は健康被害を引き起こすおそれがある |

| 自動車排出ガス | 一酸化炭素 炭化水素 鉛化合物等 |

自動車のエンジンから排出されるガス 都市部での主要な大気汚染源 |

| 特定物質 | フェノール ビリジン等 |

特定の規制対象とされた物質 |

| 有害大気汚染物質 | ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン等 |

発がん性や生殖毒性がある物質で、健康リスクが高く、厳しく規制されている |

| 揮発性有機化合物 | 大気中に排出され、または飛散した時に気体である有機化合物 | 塗料や接着剤等から放出される化学物質 都市環境の大気汚染源 |

大気汚染防止法では、施設ごとの排出規制や指定地域での総量規制、自動車排出ガスの許容限度の設定等によって大気汚染を防いでいます。

大気汚染物質によって発生源や特性が異なるため、企業は総合的な対策が必要だと覚えておきましょう。

大気汚染の原因

大気汚染は、ばい煙や粉塵等の大気汚染物質によって空気が汚れ、自然や人体に対して深刻な影響をもたらす現象を指します。

大気汚染物質が発生する原因は以下のとおりです。

- ●生産活動(工業/農業活動等)による排出ガス

- ●自動車の排気ガス

- ●自然現象

上記を順番に解説します。

生産活動(工業/農業活動等)による排出ガス

工業活動や農業活動、発電所での活動等、何らかの生産活動を行うと大気汚染の原因になる物質が発生します。次の表は、代表的な生産活動と発生する主な大気汚染物質をまとめたものです。

| 生産活動 | 大気汚染物質 | 発生するシーン |

|---|---|---|

| 工業活動 | 二酸化硫黄 揮発性有機化合物 |

石油化学製品の製造や金属精錬時に発生する |

| 農業活動 | アンモニア メタン |

家畜の糞尿や水田から放出する |

| 発電所 | 窒素酸化物 二酸化硫黄 |

発電目的で化石燃料を延焼した際に排出する |

| 建設活動 | 粉塵 窒素酸化物 |

大型機械の使用や土砂の運搬時に発生する |

なかでも工業活動や建設活動で排出されるガスは大気汚染への影響が大きく、環境や健康に深刻な影響を及ぼします。

例えば、二酸化硫黄は工場ボイラーで硫黄分が含まれる石炭や石油等の化石燃料を燃焼した際に発生し、酸性雨の原因になる大気汚染物質です。酸性雨は森林や湖の生態系に悪影響を及ぼし、建築物やインフラの腐食を進行させます。

企業には、大気汚染物質削減のために、最新技術を活用した排出ガス処理装置の導入や、大気汚染物質を排出しない再生可能エネルギーの導入が求められています。

自動車の排気ガス

自動車に含まれる窒素酸化物は大気中で光化学反応を引き起こし、光化学スモッグの発生や地表付近のオゾン濃度の上昇をもたらす大気汚染物質です。呼吸器系の疾患を悪化させる要因となるため、都市部で問題視されています。

例えば、インドでは2020年から2023年にかけて自動車の販売が好調で、年間販売台数が上昇しました。

しかし、自動車の台数が増えるにつれてインドのデリー首都圏をはじめとする内陸部のAQI(Air Quality Index、大気質指数)は例年以上に悪化しています※1。

また、中国は経済発展とともに自動車の保有台数が増加し、大気汚染が深刻化しました。

ただし、政府の強力な対策により近年では改善傾向が見られ、北京市のPM2.5濃度は2013年以降減少傾向が見られます※2。

このように、自動車台数の増加は大気汚染の深刻化に直接的な影響を及ぼすため、各国政府は電気自動車の普及促進や排ガス規制の強化等の対策を進めています。

自然現象

大気汚染は人間の生産活動だけでなく、自然現象によっても引き起こされます。

火山噴火や森林火災、砂嵐等の自然現象は地域や気象条件によって発生頻度や影響範囲が異なりますが、大気汚染の原因になるおそれがあります。

特に、火山噴火や森林火災は短期間で大量の大気汚染物質を放出するため、周辺地域の環境や人々の健康に大きな影響を及ぼすケースがあると覚えておきましょう。

大気汚染が人間や自然に与える影響

次の表は、大気汚染によって発生する現象が人間や自然に与える影響をまとめたものです。

| 現象 | 特徴 | 影響 |

|---|---|---|

| 酸性雨 | 大気汚染物質が大気中で化学反応を起こして酸性の強い物質に変化し、雨に溶け込む | 森林の枯死 湖沼の酸性化による生態系破壊 建造物やインフラの劣化 |

| 光化学スモッグ | 大気汚染物質が太陽光によって化学反応を起こす | 呼吸器系への影響 目や喉への刺激 視界不良や健康被害 自然への被害 |

| PM2.5 | 工場や自動車の排気ガス、森林火災で発生する直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質 | 呼吸器疾患や循環器系疾患のリスクを増加する |

| 黄砂 | 砂漠から発生し、風邪によって飛来する | 大気中の視界悪化 車や建物に付着する 呼吸器への影響 |

大気汚染物質は人間の健康にさまざまな悪影響を及ぼすだけでなく、自然環境や生態系に深刻な影響を及ぼし、社会に間接的な影響を与えています。

世界・日本で行われている大気汚染への対策

大気汚染に対する取り組みは世界各国で行われています。

例えば、イギリスは2019年に「大気浄化戦略」を公表し、運輸や産業のみならず、住宅のストーブや暖炉、農業等の各種汚染への対策を実施しました。

また、インドネシアでは「環境管理法」が2009年に改正され、環境当局の権限や罰則が大幅に強化され、環境犯罪の容疑者を逮捕する権限が与えられています。

日本では1967年に 「公害対策基本法」 、1968年に「大気汚染防止法」が制定され、工場や発電所からの大気汚染物質の排出規制が強化されました。

近年ではPM2.5や揮発性有機化合物の規制とともに、再生可能エネルギーの普及促進が重点的に進められているため、企業も大気汚染への対策を検討しましょう。

企業が取り組める大気汚染への対策

大気汚染は企業の生産活動によって発生する大気汚染物質が主な原因のため、次のような対策を行いましょう。

- ●大気汚染物質の排出量が少ない機器の導入

- ●省エネ対策

- ●再生可能エネルギーの活用

上記を順番に解説します。

大気汚染物質の排出量が少ない機器の導入

大気汚染物質の排出量は使用するプラント機器や車両によって大きく異なります。

例えば、従来の内燃機関自動車はガソリンやディーゼル燃料を燃焼させる際に二酸化炭素や窒素酸化物、粒子状物質等を排出します。一方、EV(電気自動車)は電力で走行するため、大気汚染物質を排出しません(EVの詳細はこちら)。

物流業界では、EVやハイブリッド車を配送車両に採用する取り組みを行っており、都市部での大気汚染軽減に寄与しています。

企業が大気汚染物質の排出量が少ない機器を積極的に導入すると、環境保護への貢献だけでなく、消費者や投資家からの信頼向上にもつながるため、検討しましょう。

省エネ対策

大気汚染の多くは人間の経済活動によって引き起こされます。

そのため、日常生活や事業活動の無駄を削減できれば、大気汚染対策として効果的です。

例えば、車両のエンジンを停止せずに長時間動かさない状態を続けるアイドリングは、無駄な燃料消費と大気汚染物質の排出を引き起こします。

アイドリングストップを実施すれば、二酸化炭素や窒素酸化物、粒子状物質等の排出量を大幅に削減できるため、おすすめの省エネ対策です。

省エネ対策は個人や企業の努力によって実践可能で、大気汚染防止とエネルギー効率向上の両方で効果を発揮します。環境意識を高め、持続可能な社会の構築を目指すためにも、実践しましょう。

再生可能エネルギーの活用

再生可能エネルギーとは、自然界から得られるエネルギーのうち、資源として枯渇する心配がなく、永続的に利用可能なエネルギーを指します。

太陽光や風力、水力、地熱、バイオマス等が代表的で、とくに太陽光発電は導入が容易で、次のようなメリットがあるためおすすめです。

- ●発電時に二酸化炭素を排出しない

- ●屋根や空き地等を有効活用できる

- ●非常時の電源を確保できる

ただし、太陽光発電は導入方法によっては初期費用が高額で、定期的なメンテナンスや点検が必要になる等のデメリットがあります。

企業にとっては大きな負担になるおそれがあるので、導入方法に注意しましょう。

| 導入の種類 | 概要 | 初期費用 | 維持・管理 |

|---|---|---|---|

| 自己所有型 | 太陽光発電設備を自社で設置して電気料金を削減したり、売電収入を得たりする方法 | 必要 | 自社で行う |

| PPAモデル | エネルギーサービス事業者と契約を結んで太陽光発電設備を設置してもらい、割安で電気を購入する方法 | 不要 | 事業者が行う |

| リース型 | 太陽光発電設備をリースで導入し、電気料金を削減したり、売電収入を得たりする方法 | 不要 | 事業者が行う (事業者・契約によります) |

太陽光発電の導入方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:太陽光発電のメリット・デメリットは?特徴や導入方法をわかりやすく解説

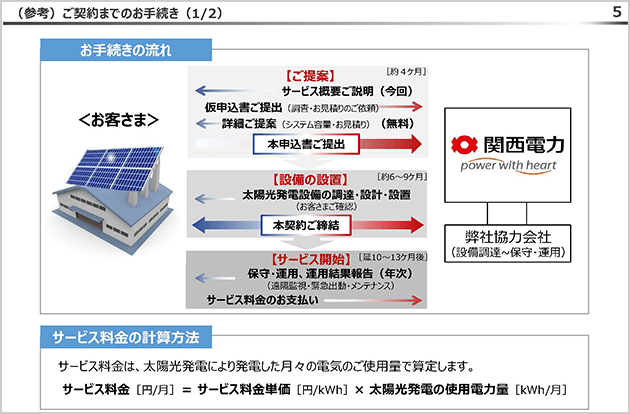

太陽光発電の導入は関西電力の「太陽光発電オンサイトサービス」がおすすめ

大気汚染物質の削減のために太陽光発電設備を導入するならPPAがおすすめです。

PPA(Power Purchase Agreement)とは、電気を必要とする需要家の企業が事業者と契約を結び、太陽光発電設備を設置してもらう導入方法で、初期費用がかからず、維持管理・メンテナンスの手間や追加コストが原則として発生しません。

関西電力では、初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入可能なオンサイトPPA「太陽光発電オンサイトサービス」を提供しています。需要家であるお客さまの敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気をお客さまに一定期間固定単価でご提供するサービスです※1。

設備の設置費用等の初期費用や維持コストはかかりません※2。また、沖縄や離島等の一部地域を除き、関西エリアだけでなく全国に対応しており、400地点以上の採用実績があります※3。

月々の発電量に応じたサービス料金は発生しますが、割引プランの適用で節約も可能です※4。

関西電力の太陽光発電設備は、大きな敷地がなくても、工場や倉庫、大規模店舗の屋根や900㎡以上の折板屋根、カーポート、遊休地等、さまざまな場所に設置可能ですのでご相談ください。

さらに、関西電力の太陽光発電に標準搭載されている機能「SenaSon」により、蓄電池やEV、生産設備等複数の設備をAIが自動で制御し、発電した電力を最適なバランスで運用できます。

設置場所がないお客さまは、設置場所の提供不要のオフサイトPPA「コーポレートPPA」の利用をご検討ください。

- ※1 20年程度の長期契約となります。途中解約には違約金が発生します。

- ※2 故障時に保険金額を超える修理をお客さまが希望される場合等、追加料金が発生する場合もございます。

- ※3 2024年10月現在の実績となります。

- ※4 割引プランは、補助金との併用はできません。

汚染物質の排出を抑制して大気汚染の原因を取り除こう

大気汚染は、人間の社会活動によって発生する大気汚染物質が原因で進行します。放置すると、酸性雨や光化学スモッグ、PM2.5等が発生し、自然環境や人々の健康に深刻な悪影響を及ぼす可能性が高いです。

企業が大気汚染防止に向けて果たす役割は重要で、大気汚染物質を出しにくい機器の導入や、省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの活用を進めましょう。

特に、再生可能エネルギーを活用した太陽光発電は導入しやすく、環境への負荷が少ないおすすめの選択肢です。

初期費用が負担になる、設置場所やメンテナンスのノウハウがない等でお困りでしたら、関西電力の「太陽光発電オンサイトサービス」をご検討ください。設置場所や必要な設備をコンサルティングし、幅広いラインナップからお客さまに最適な提案を行います。

自社の敷地内に太陽光発電を導入するなら「太陽光発電オンサイトサービス」を、設置スペースを持たない場合は「コーポレートPPA」がおすすめです。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

監修者 近藤 元博(こんどう もとひろ)

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステム並びに新エネルギーシステムの開発、導入を推進。「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」他エネルギーシステム、資源循環に関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

サービス概要資料

太陽光発電オンサイトサービス

自家消費型太陽光発電で電気料金とCO₂を削減。「太陽光発電オンサイトサービス」 の概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 太陽光発電オンサイトサービスとは

- サービスの特徴

- ご提案事例

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の 「個人情報の利用目的」 および 「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 に定める 「特定電子メール」 を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。