自然災害の種類と特徴は?人為災害との違いや防災・減災の取り組みを紹介

2025.2.27

関連キーワード:

- 自然災害種類

目次

自然災害はいつ発生するかわからないため、日頃から備えておくことが大切です。

この記事では、自然災害の種類や種類ごとの危険性と対策を詳しく紹介します。さまざまな自然災害に応用できる対策も紹介するので、自然災害に備えた対策を立てようと考えている方はぜひ参考にしてください。

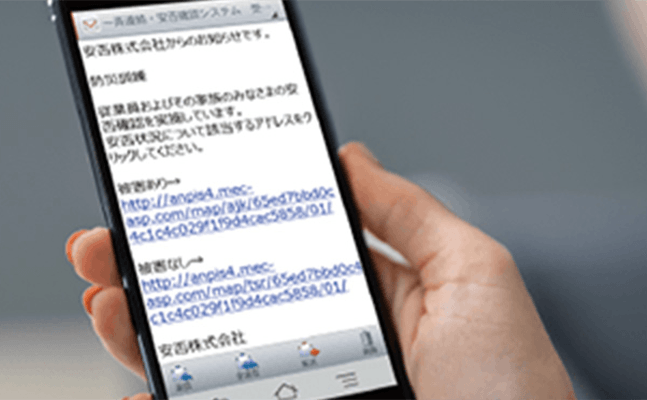

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

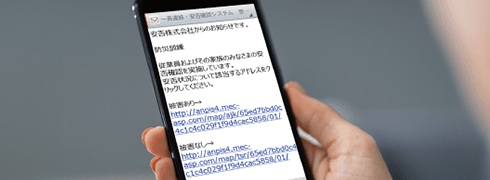

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

自然災害の種類一覧

自然災害とは、自然現象が原因で起こる災害を指し、天災とも呼ばれます。防災科学技術研究所によると、自然災害の種別は6種類32項目です。

| 災害種別 | 災害種別詳細 |

|---|---|

| 地震 | 地震、津波、遠地津波、液状化、噴火 |

| 火山 | 噴火、溶岩流、火砕流、泥流、降灰、噴煙、噴石、噴気・ガス、その他の火山活動 |

| 風水害 | 洪水、強風、大雨、高潮、台風、竜巻、降雹 |

| 斜面災害 | 表層崩壊、土石流、斜面崩壊、地すべり、落石・落盤 |

| 雪氷災害 | 大雪、雪崩、融雪、着雪、吹雪、流氷 |

| その他気象災害 | 長雨、干害、日照不足、落雷、冷害 |

災害の分類は大きく分けて3つ

災害は、大きく分けて自然災害、人為災害、特殊災害(NBC災害)の3つに分類されます。それぞれの代表例は以下のとおりです。

| 分類 | 代表例 |

|---|---|

| 自然災害 | 地震、津波、暴風、豪雨、豪雪、洪水、火山噴火、ハリケーン等 |

| 人為災害 | 化学爆発、大都市火災、大型交通災害(船舶・航空機・列車)、公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等)、労働災害等 |

| 特殊災害(NBC災害) | 原子力発電所事故やテロ事件(地下鉄サリン事件等)、核・放射性物質(Nuclear)、生物剤(Biological)、化学剤(Chemical)による災害等 |

上記のうち、自然災害は広範囲に影響を及ぼすため 「広域災害」 とも呼ばれています。

自然災害への備えが重要視される理由

日本は外国と比べて自然災害が多い国とされているため、日頃から自然災害への対策を準備しておくことが重要です。世界で起こった災害のうち、日本の割合は以下のとおりです。

| 項目 | 世界 | 日本の割合 |

|---|---|---|

| マグニチュード6.0以上の地震 | 1,758回 | 326回(18.5%) |

| 活火山数 | 1,551 | 110(7.1%) |

| 災害死者数 | 191万3,000人 | 2万9,000人(1.5%) |

| 災害被害額 | 2兆4,030億ドル | 4,209億ドル(17.5%) |

堤防の整備や地震に対する技術の進歩等により死者数は昔に比べて減少しています。しかし、阪神・淡路大震災では6,000人以上、東日本大震災では2万人を超える死者・行方不明者が出ている等、甚大な被害が発生する災害は完全になくなったわけではありません。

近年では、気候変動により、豪雨の高頻度化や強い台風の発生、高潮被害の深刻化、豪雪等さまざまな自然災害の発生も懸念されています。大規模地震の発生も懸念されている自然災害のひとつです。例えば、南海トラフ地震や首都直下型地震は発生リスクが高まっているとされており、発生確率や最大被害は以下の内容が想定されています。

| 地震 | 30年以内の発生確率 | 死者 | 建物の全壊 および焼失棟数 |

経済被害 |

|---|---|---|---|---|

| 南海トラフ地震 | 70〜80%程度 | 約32.3万人 | 約238.6万棟 | 約169.5兆円 |

| 首都直下型地震 | 70%程度 | 約2.3万人 | 約61万棟 | 約95.3兆円 |

災害対策の技術は進歩し、国・自治体によって自然災害への対策や整備が行われているものの、自然災害を完全に防ぐことはできません。個人や企業は被害を減らす 「減災」 に取り組むことが大切です。

自然災害の種類ごとの危険性と対策

自然災害を以下の種類に分け、危険性や対策を紹介します。

- ●地震・津波

- ●火山噴火

- ●風水害(洪水や台風、竜巻等)

- ●斜面災害(地すべりや落石等)

- ●雪氷災害(大雪や雪崩等)

- ●その他気象災害(落雷や干ばつ等)

災害対策を行う際の参考にしてください。

地震・津波

日本はひずみが蓄積するプレート境界に位置しており、大規模な地震が発生しやすい国です。大きな地震は過去200年間の平均で見ると、海溝型地震は20年に1回程度、陸域の浅い地震は10年に1回程度の頻度で発生しています。

大規模地震の発生頻度は100〜200年間隔であり、過去のデータが乏しく、前兆を捉えることが難しいため、正確な予測は困難です。例えば、震度7を記録した熊本地震は 「30年以内の発生確率が1%未満」 と予測されていた状況で発生しました。

さらに、地震による災害は、一次災害だけではなく間接的に発生する二次災害にも注意が必要です。地震によって発生が考えられる災害には、以下が挙げられます。

- ●余震

- ●火災

- ●津波

- ●地割れ・液状化現象

- ●落石・土砂崩れ・崖崩れ

- ●ライフライン(電気・ガス・水道・通信)の寸断

- ●避難先でのエコノミークラス症候群・感染症

なかでも、過去に甚大な被害をもたらした津波等を完全に防ぐことは難しいため、発生時には「とにかく逃げる」 ことが大切です。地震自体も発生を防ぐことはできません。日頃から以下の内容を参考にして備えましょう。

- ●けがの防止や避難に支障のないように家具の配置を変える

- ●家具や家電に転倒・落下・移動防止措置をしておく

- ●ガラスには、ガラス飛散防止フィルムを張る

- ●停電に備えて懐中電灯を用意しておく

- ●散乱物に備えてスリッパやスニーカーを身近に準備しておく

- ●使わない時は家電のコンセントを抜いておく

- ●防災道具や備蓄品等非常用品を備えておく

- ●避難先や連絡手段を家族と共有しておく

火山噴火

日本は地震だけでなく火山も多い国です。火山はプレートの境目にできやすく、4つのプレート(ユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート)が集まる日本には活火山が多く存在します。日本には111の活火山があり、世界の活火山の約7%を占めています。

近年では、2014年に御嶽山が噴火し、63人の死者・行方不明者が発生しました。噴火は噴石、火砕流、融雪型火山泥流が発生し、避難までの時間的猶予が少ない点が特徴です。

噴火は噴石、火砕流、融雪型火山泥流は命に危険性がおよぶ災害です。また、火山灰による咳や喉の痛み、皮膚の炎症、視界が悪くなることによる交通事故等の災害も考えられます。火山噴火への対策・備えの一例は以下のとおりです。

- ●火山防災マップを確認し、警戒レベルに応じた危険区域を確認しておく

- ●避難場所や避難経路を確認しておく

- ●気象庁の正確な情報が得られる環境を確保しておく

風水害(洪水や台風、竜巻等)

風水害は、気候変動により発生頻度が増加している自然災害のひとつです。日本の国土の約7割が山地・丘陵地であり、河川が急勾配のため、降った雨が山から海へと一気に流下しやすく、洪水の危険性が高いとされています。

水害や台風では、住宅の全半壊や浸水、地すべり、土石流、崖崩れ等の土砂災害の発生リスクが高まります。河川の氾濫対策や土砂災害への対策は、公的機関によって進められているものも少なくありません。

一方、個人や企業も自身を守るために備えておくことが大切です。個人や企業ができる対策や備えは以下のとおりです。

- ●ハザードマップで危険区域の確認する

- ●避難場所、避難経路を確認する

- ●日頃から非常持ち出し品の準備、点検をしておく

- ●過去に起きた周辺地域の水害や土砂災害被害の有無を確認する

斜面災害(地すべりや落石等)

日本は傾斜が急な山が多く、脆弱な地形・地質のため、雨や台風、地震が原因で土砂災害が発生しやすいとされています。土砂はすさまじい力を持ち、一瞬にして人の命や住宅を奪う危険な災害です。

2014年から2023年の間に、平均して年間1,499件の土砂災害が発生しています。2023年の土砂災害の発生件数は1,471件です。また、今後土砂災害の危険性がある場所は全国で約69万ヶ所も存在します。斜面災害・土砂災害への対策の一例は以下のとおりです。

- ●ハザードマップで土砂災害警戒区域を確認する

- ●雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意する

- ●警戒レベル4になったら避難指示がなくても避難する

- ●ひび割れや樹木の傾き等、土砂崩れの前兆が起こったら直ちに避難する

雪氷災害(大雪や雪崩等)

日本は日本海側を中心に大雪が降る国です。特に山間部は世界的な豪雪地帯として知られています。豪雪地帯には総人口の15%が住んでいるとされており、雪氷災害への備えも大切です。

雪氷災害には、雪崩や除雪中の転落事故、路面凍結による交通事故等が挙げられます。雪氷災害対策の一例は以下のとおりです。

- ●大雪後の寒さが緩んだ日や雨の日には屋根からの落雪に注意する

- ●雪下ろしの際はヘルメットや命綱を装着する

- ●雪が積もった屋根の軒下には近づかない

- ●落雪の危険がある範囲は立入制限措置を行う

- ●出入口付近の屋根の雪や雪庇は早めに処理する

その他気象災害(落雷や干ばつ等)

その他の気象災害には長雨、干ばつ、日照不足、落雷、冷害等が該当します。なかでも雷は身近かつ命の危険性が高い自然災害です。

2005〜2017年の間に報告された落雷被害の数は1,540件で、そのうち約30%が8月に発生しています。太平洋側では4〜10月に多く、日本海側では11〜3月に多い等、地域による違いもあります。なお、雷に打たれた場合の死亡率は30%ほどです。木の下で雨宿り中に落雷し、死亡した事例も少なくありません。

落雷に遭遇した際は、以下の対策・対処法を心掛けておきましょう。

- ●鉄筋コンクリート建築、自動車、バス、列車等安全な空間に避難する

- ●建物内部でも電気器具、天井・壁から1m以上離れる

- ●建物に避難できない場合は電柱、煙突、鉄塔、建築物等の高い物体から4m以上離れる

自然災害に対して企業ができる防災・減災対策

自然災害発生時に、企業は個人(自分自身)だけではなく、従業員の命や事業の継続性も守らなければなりません。企業が自然災害に備えて取るべき対策は以下のとおりです。

- ●防災用品・備蓄を用意しておく

- ●ハザードマップを確認しておく

- ●BCPを策定する

- ●安否確認システムを導入する

それぞれ詳しく紹介します。

防災用品・備蓄を用意しておく

企業は自社で防災具品や備蓄品を用意しておくことが大切です。

自然災害発生時には国や自治体をはじめとする公的機関の支援が期待できない場合もあります。国や自治体の助けは 「公助」 と呼ばれますが、公助が期待できないケースに備えて、自分自身を助ける 「自助」 や、周辺の人と助け合う 「共助」 を心がけておくことが重要です。

特に、防災備蓄は災害発生時の従業員を守る対策として、国や自治体が推奨する、企業の努力義務のひとつでもあります。防災用品や備蓄品を収納できる 「防災倉庫」 の設置もおすすめです。例えば、国は一般家庭に向けて、1日3食分の食料品を最低3日分、できれば1週間分備蓄しておくことを推奨しています。備蓄の内容の一例は以下のとおりです。

| 種類 | 3日分の備蓄量の目安/一人あたり |

|---|---|

| 水 | 9リットル |

| カップ麺・即席麺 | 1個 |

| 肉・魚・豆等の缶詰 | 5缶 |

| パン | 1食 |

| 豆腐(充てんタイプ) | 1食 |

| 乾物(かつお節、煮干し等) | 適量 |

| レトルト食品 | 2パック |

| レトルトご飯、アルファ米 | 7パック |

上記に加えて、投光器や発電機、ポータブルトイレ等の防災用品も準備しておくと安心感が高まります。防災倉庫の中身についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:防災倉庫の中身とは?防災用品一覧や設置・保管場所のポイントを解説

なお、必要な備蓄内容が分からず検討が進まない場合は、防災備品に詳しい外部の企業に委ねるのもひとつの方法です。

例えば、関西電力が提供する 「防災備品パッケージプラン」 では、災害時に安全を確保し、生活を維持するために必要な物品を一括で準備できます。

パッケージプランの内容は、企業の備蓄目的や予算、現状に沿って柔軟に変更可能です。備蓄品の準備についてお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

ハザードマップを確認しておく

ハザードマップとは、災害が発生した際に想定される被害や危険区域、避難場所等の情報を地図上に示したものです。災害別に絞り込み、災害リスクを視覚的にわかりやすく確認できるので、企業が防災対策を行う際に役立ちます。

ハザードマップは各自治体のホームページ等で確認可能です。規模が大きい自然災害は人力では防げないものが多いため、「災害を防ぐ(防災)」 よりも 「災害に備え、被害や損害を減らす(減災)」 という考え方も大切です。

ハザードマップは速やかな避難を可能にし、被害を減らすためのツールなので、事前に確認・共有しておきましょう。

BCPを策定する

BCP(BusinessContinuityPlan、事業継続計画)とは、企業が自然災害や事故等の緊急事態に直面した際でも、事業を中断させず、早期に再開させるための計画を指します。企業の災害対策の一環として策定されるものです。自然災害が多い日本では、災害対策基本法に基づき、国から企業にBCPの策定・運用が求められています。

BCPの目的は事業の損害を最小限に抑え、早期復旧を可能にすることです。BCP策定のなかでさまざまなリスクを洗い出すため、特定の災害だけではなく、自然災害・緊急事態の包括的な対策になります。

BCPを策定する具体的なメリットは以下のとおりです。

- ●災害・緊急事態が発生しても速やかに対応できる

- ●従業員の雇用や顧客への製品・サービスの供給を守れる

- ●企業価値や信頼が高まる

- ●税制優遇等の公的支援を受けられる可能性が高まる

BCPを継続的に運用していく活動や仕組みは 「BCM」 と呼ばれます。効果的なBCPを策定するためには定期的な訓練を行い、改善点を見つけ、ブラッシュアップしていくことが大切です。災害に備えるなら、早期に策定し、運用をはじめましょう。

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介

安否確認システムを導入する

自然災害時に企業は従業員の安否を確認し、必要に応じた救援やサポートを提供する必要があります。ただし、安否確認を手作業で行うことは大きな負担になるため、効率化が可能な安否確認システムの活用がおすすめです。

安否確認システムを導入すると従業員の安否確認を効率的に行える他、社内での災害時の意思疎通もスムーズに行えます。気象庁と連動した安否確認システムなら、自然災害の発生にあわせた安否確認メールの自動配信も可能です。

正確な情報を発信・共有できれば無駄な混乱が防げ、適切な避難指示もできるでしょう。グループや部署ごとに分けて送信できる機能が使えれば、事業再開に向けた指示出しも可能です。安否確認システムの導入は、従業員の命を守り、事業の早期復旧にも貢献する有効なシステムです。

自然災害対策なら安否確認システム 「ANPiS(アンピス)」 の導入がおすすめ

自然災害は種類が多く、何から対策をはじめればよいかわからない方も多いかもしれません。安否確認システムは比較的低コストで導入でき、さまざまな自然災害に応用できる対策のひとつです。

安否確認システムを導入するなら、関西電力の「ANPiS(アンピス)」 をおすすめします。気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用できます。

【利用できる機能】

- ●気象庁の情報と自動で連携

- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定

- ●従業員の回答結果を自動で集計

- ●未回答の従業員に対する自動再配信

- ●手動配信による柔軟な対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断のグループ設定

- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)

- ●個人情報の秘匿性

- ●LINE配信 (有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

Webから申し込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討しているなら、相談してみてはいかがでしょうか。

自然災害が多い日本では事前の準備・対策が必須

国立研究開発法人防災科学技術研究所の基準によると、自然災害の種類は6種類32項目です。日本は世界的にみても自然災害が多い国であり、完全に防げない災害も度々発生しています。災害はいつ発生するかわからないため、事前に準備しておくことが大切です。

災害の種類が多く、何からはじめればよいかわからない方は、安否確認システムの導入からはじめることをおすすめします。

安否確認システムなら、ANPiSを検討ください。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、平常業務の効率化にも応用できます。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。