大津波警報とは?津波警報・津波注意報との違いや対応方法・対策を紹介

2025.2.27

関連キーワード:

- 大津波警報

目次

大津波警報が発表される具体的な基準や津波警報・津波注意報との違いを知っている方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、大津波警報が発表される基準や津波警報、津波注意報との違いを紹介します。大津波警報が発表された際に取るべき行動や日頃からできる地震・津波への対策も紹介するので、大地震や大津波に備えて、対策を立てる際の参考にしてください。

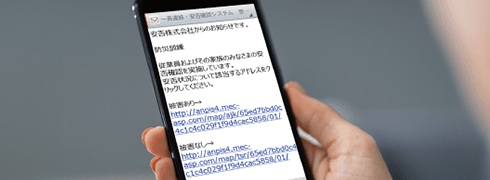

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

大津波警報とは?

大津波警報は、「予想される津波の最大波の高さが、高いところで3mを超える場合」 に気象庁から発表される警報です。

巨大な津波により、木造家屋が全壊・流失するおそれがある他、人は津波による流れに巻き込まれるおそれがあります。大津波警報が発表された場合、ただちに高台や避難ビル等安全な場所へ避難しなければなりません。

津波情報の種類

気象庁から発表される津波情報にはいくつか種類があります。簡潔に紹介すると以下のとおりです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 | 各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さの情報 到達予想時刻は各津波予報区のなかでもっとも早く津波が到達する時刻 |

| 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 | 主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関する情報 |

| 津波観測に関する情報 | 沿岸で観測した津波の時刻や高さの情報 |

| 沖合の津波観測に関する情報 | 沖合で観測した津波の時刻や高さの情報 沖合の観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表 |

なお、「津波観測に関する情報」 は、沿岸で観測された津波の第1波の情報が発表されます。しかし、津波は繰り返し襲い、あとから来る津波の方が高いおそれがあるため注意が必要です。大津波警報や津波警報中に観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく 「観測中」 と発表されます。観測結果と発表内容は以下のとおりです。

| 警報・注意報の発表状況 | 観測された津波の高さ | 内容 |

|---|---|---|

| 大津波警報を発表中 | 1m超 | 数値で発表 |

| 1m以下 | 「観測中」 と発表 | |

| 津波警報を発表中 | 0.2m以上 | 数値で発表 |

| 0.2m未満 | 「観測中」 と発表 | |

| 津波注意報を発表中 | (すべての場合) | 数値で発表(津波の高さがごく小さい場合は 「微弱」 と表現) |

大津波警報と津波警報・津波注意報の違い

津波に関する発表は 「大津波警報」、「津波警報」、「津波注意報」 の3つに分けられます。それぞれの違いや発表基準、想定される被害と取るべき行動の違いは以下のとおりです。

| 種類 | 発表基準 | 発表される津波の高さ | 想定される被害と取るべき行動 | |

|---|---|---|---|---|

| 数値での発表(予想される津波の高さ区分) | 巨大地震の場合の発表 | |||

| 大津波警報 | 予想される津波の最大波の高さが高いところで3mを超える場合 | 10m超 (10m<予想される津波の最大波の高さ) |

巨大 | 木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビル等安全な場所へ避難が必要 |

| 10m (5m<予想される津波の最大波の高さ≦10m) |

||||

| 5m (3m<予想される津波の最大波の高さ≦5m) |

||||

| 津波警報 | 予想される津波の最大波の高さが高いところで1mを超え、3m以下の場合 | 3m (1m<予想される津波の最大波の高さ≦3m) |

高い | 標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生する 人は津波による流れに巻き込まれる 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビル等安全な場所へ避難が必要 |

| 津波注意報 | 予想される津波の最大波の高さが高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合 | 1m (0.2m≦予想される津波の最大波の高さ≦1m) |

(表記なし) | 海のなかでは人は速い流れに巻き込まれる また、養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する 海のなかにいる人はただちに海から上がり、海岸から離れる必要がある |

大津波警報・津波警報・津波注意報の精度

精度の高い津波の予測は、地震が発生してから15分程度かかります。

大津波警報、津波警報または津波注意報の第一報は、地震発生から3分を目標にして発表されます。ただし、津波の高さは地震が発生してから計算されているわけではありません。

地震が発生してから計算していると、津波到達までに間に合わないおそれがあるためです。気象庁ではあらかじめシミュレーションした結果を津波予報データベースとして蓄積しており、データベースを用いて予測した結果から警報や注意報を発令しています。巨大地震の場合でも15分ほどで精度の高い地震の規模が把握でき、その後津波情報に反映されます。

そのため、予想された高さより大きな津波が押し寄せてくる場合や、震源が陸地に近いと津波警報・注意報が津波の襲来に間に合わないケースもあるかもしれません。大規模な地震が発生した際は、津波警報・注意報を待たずに安全な場所に避難することが大切です。

大津波警報・津波警報・注意報が発表されるまでの流れ

津波情報が発表されるまでのおおまかな流れは以下のとおりです。

- 1.地震発生

- 2.地震の位置・規模を推定(1〜2分)

- 3.データベースで検索し、警報・注意報に反映

- 4.津波警報・注意報発表(〜3分)

- ※出典:気象庁「津波を予測するしくみ」

前述したとおり、3分程度で発表されるデータはあくまでもデータベースを参考にして発表される情報です。津波情報発表後も気象庁は観測を続け、結果に応じて警報・注意報の切り替えや解除を行います。

大津波への警戒が重要な理由

大津波への警戒が重要な理由は、近年日本で大規模地震の発生リスクが高まっているためです。

大津波は通常、大規模な地震によって発生します。南海トラフ地震や首都直下型地震の発生リスクは30年以内に70〜80%とされているため、大津波の発生を想定して地震に備えることが重要です。

想定されている最大被害はそれぞれ以下のとおりです。

| 地震 | 死者 | 建物の全壊および焼失棟数 | 経済被害 |

|---|---|---|---|

| 南海トラフ地震 | 約32.3万人 | 約238.6万棟 | 約169.5兆円 |

| 首都直下型地震 | 約2.3万人 | 約61万棟 | 約95.3兆円 |

なお、東日本大震災の経済被害は約16.9兆円です。あくまでも最悪のケースを想定した場合の被害ですが、東日本大震災をはるかに超える被害が発生するおそれがあります。

南海トラフ地震では、最短2分で津波が到達すると予想されている地域もあります。大津波警報の発表を待っている暇もなく逃げなければならない状況も考えられるため、日頃から備えておくことが大切です。日頃からできる対策や備えは後述しているので参考にしてください。

過去に発生した大津波で観測された高さや被害事例

ここでは、過去に発生した津波と被害の事例を紹介します。

| 年 | 名称 | 津波の高さ | 被害状況 |

|---|---|---|---|

| 1933年 | 三陸沖地震 | 28.7m | 死・不明3,064名、家屋流失4,034件、倒潰1,817件、浸水4,018件 |

| 1944年 | 東南海地震 | 6~8m | 死・不明1,223名、住家全壊1万7,599件、半壊3万6,520件、流失3,129件 |

| 1946年 | 南海地震 | 4~6m | 死1,330名、家屋全壊1万1,591件、半壊2万3,487件、流失1,451件、焼失2,598件 |

| 1952年 | 十勝沖地震 | 3m前後 | 死28名、不明5名、家屋全壊815件、半壊1,324件、流失91件 |

| 1960年 | チリ地震津波 | 5~6m | 死・不明142名、家屋全壊1,500件余、半壊2,000件余 |

| 1983年 | 日本海中部地震 | 5~6m | 死104名、傷163名、建物全壊934、半壊2,115件、流失52件、一部損壊3,258件 |

| 1993年 | 北海道南西沖地震 | 10m以上 | 死202名、不明28名、傷323名 |

| 2003年 | 十勝沖地震 | 最大4m程度 | 死1名、不明1名、傷849、住家全壊1,276、半壊3,809 |

| 2011年 | 東北地方太平洋沖地震 | 最大約40m | 死1万8,958名、不明2,655名、傷6,219名、住家全壊12万7,291件、半壊27万2,810件 |

2024年1月の能登半島地震では、東日本大震災以来となる大津波警報が発表されました。能登町で約4m、新潟県で最大5.8mの津波が到来したとみられています。大規模地震は発生間隔のばらつきやデータの乏しさ等からいつ来るかの予想が難しいため、日頃からの備えが重要です。

大津波警報・津波警報が発表された際の対応方法・注意点

大津波警報・津波警報が発表された際の対応方法や注意点は以下のとおりです。

- ●ただちに避難する

- ●原則として避難時に車は使わない

- ●警報発令中は避難先にとどまる

- ●注意報のエリアでも海中・海岸からは離れる

- ●正しい情報を入手する

ただちに避難する

大津波警報・津波警報が発表されたら、まずは速やかに避難することが大切です。高台や避難ビル等の安全な場所に避難しましょう。

津波の速度は、水深が5,000メートルの沖合では時速800キロメートルとジェット機並みです。陸地付近でも時速36キロメートルと短距離選手並みの速さで、見てから逃げていては間に合いません。

沿岸付近では到達までの時間が短く、大津波警報・津波警報の発表が遅れることもあるため、強い揺れを感じたら自主的に避難することも大切です。

原則として避難時に車は使わない

地震や津波の発生時には、車での避難は推奨されていません。渋滞や事故に巻き込まれ逃げ遅れるおそれがあるため、車での避難には注意が必要です。

一方で、東日本大震災の際に車で避難した人も多く、一部見直されている点もあります。見直し後もやむを得ない場合を除き、原則徒歩での避難を推奨しています。

もし運転中に地震が発生した場合は、以下の点に注意しましょう。

- ●道路の左側に寄せて駐車してエンジンを止める

- ●エンジンキーは付けたままにする

- ●窓を閉める

- ●ドアはロックしない

カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、情報や周囲の状況に応じて適切に行動してください。

警報発令中は避難先にとどまる

避難後も、警報が解除されるまで避難先にとどまることが重要です。津波は最初の波だけでなく、その後も繰り返し襲来するおそれがあります。また、第2波以降に最大波が来ることがほとんどです。第2波以降の津波や、津波の引き波によって危険が発生することもあるため、早期の帰宅は危険を伴います。

警報が解除されるまで自宅へ戻ってはいけません。ラジオやスマートフォンで、気象庁等の専門機関からの公式発表を確認し続けましょう。焦らず冷静に行動し、命を守るための適切な判断を行うことが大切です。

注意報のエリアでも海中・海岸からは離れる

津波注意報のエリアでも海中は危険なため、速やかに離れましょう。注意報の基準は「予想される津波の最大波の高さが高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合」です。

津波は海面が動くだけの「波浪」とは違い、海底から海面までの海水全体が動くため、大きな力が働きます。0.2〜0.3mの高さでも人が巻き込まれるほどのエネルギーがあるため、注意報のエリアでも海から上がって速やかに海岸から離れてください。

正しい情報を入手する

大規模な地震や大津波警報発令時には、混乱や不安から通常より偽情報や誤情報が広まりやすいとされています。状況を把握したいとの思いから根拠のない情報を信じやすくなってしまうため、冷静な判断と正確な情報収集が大切です。

SNSをはじめとする誰でも情報を発信できる媒体からではなく、テレビやラジオを通じて正確な情報を得ましょう。気象庁と連動して情報を得られるアプリやシステム等を利用していると便利です。

大津波警報に備えて企業が日頃からできる対策

大津波警報は通常、大規模な地震によって発生します。地震や津波に備えて企業が日頃からできる対策は以下のとおりです。

- ●防災用品や備蓄を用意しておく

- ●BCPを策定する

- ●ハザードマップを確認しておく

- ●定期的に防災訓練を行う

- ●災害情報と連動できる安否確認システムを導入する

それぞれ詳しく紹介します。

防災用品や備蓄を用意しておく

地震や津波による直接的な被害がなくても、ライフラインの寸断により電気やガス、水道が使えなくなるおそれがあります。災害への備えとして日頃から防災用品や備蓄を用意しておくことが大切です。

防災備蓄は企業の努力義務のひとつのため、日頃から備えておきましょう。国は一般家庭に向けて、1日3食分の食料品を最低3日分、できれば1週間分備蓄しておくことを推奨しています。備蓄の内容の一例は以下のとおりです。

| 種類 | 3日分の備蓄量の目安/一人あたり |

|---|---|

| 水 | 9リットル |

| カップ麺・即席麺 | 1個 |

| 肉・魚・豆等の缶詰 | 5缶 |

| パン | 1食 |

| 豆腐(充てんタイプ) | 1食 |

| 乾物(かつお節、煮干し等) | 適量 |

| レトルト食品 | 2パック |

| レトルトご飯、アルファ米 | 7パック |

上記以外に、防災倉庫を設置し、投光器や発電機、ポータブルトイレ等の準備をしておくことも大切です。防災倉庫の中身についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:防災倉庫の中身とは?防災用品一覧や設置・保管場所のポイントを解説

なお、必要な備蓄内容が分からず検討が進まない場合は、防災備品に詳しい外部の企業に委ねるのもひとつの方法です。

例えば、関西電力が提供する「防災備品パッケージプラン」では、災害時に安全を確保し、生活を維持するために必要な物品を一括で準備できます。

パッケージプランの内容は、企業の備蓄目的や予算、現状に沿って柔軟に変更可能です。備蓄品の準備についてお悩みの際は、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

BCPを策定する

BCP(BusinessContinuityPlan、事業継続計画)とは、企業が自然災害や事故、感染症の流行、サイバー攻撃等の緊急事態に直面した際でも、事業を中断させず、早期に再開させるための計画を指します。企業の災害対策の一環として策定されるものです。

BCPは災害対策基本法に基づき、国から企業に策定・運用が求められています。BCPの目的は事業の損害を最小限に抑え、早期復旧を可能にすることです。BCP策定のなかでさまざまなリスクを洗い出すため、地震や津波だけではなく、さまざまな災害・緊急時への対策になります。

BCPを策定する具体的なメリットは以下のとおりです。

- ●災害・緊急事態が発生しても速やかに対応できる

- ●従業員の雇用や顧客への供給を守れる

- ●企業価値や信頼が高まる

- ●税制優遇等の公的支援を受けられる可能性が高まる

BCPを継続的に運用していく活動や仕組みは「BCM」と呼ばれます。BCPは別の記事で詳しく紹介しています。BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介

ハザードマップを確認しておく

ハザードマップとは、災害が発生した際に想定される被害や危険区域、避難場所等の情報を地図上に示したものです。災害リスクを視覚的にわかりやすく伝えるためのツールで、地域住民や企業が防災対策を行う際に役立ちます。

津波からは「とにかく逃げる」が基本です。ハザードマップは各自治体のホームページ等で確認できるので、事前に危険区域や避難場所を確認しておきましょう。事務所に掲示し、従業員が常に確認できるようにしておく等の工夫も効果的です。

定期的に防災訓練を行う

BCPの策定や避難場所の確認を行うだけでは不十分です。定期的な訓練により、実際の有効性を検証しましょう。訓練により地震・津波発生時の対応方法に統一性が生まれる他、現状の改善点も発見できます。

定期的な訓練と見直し・改善により、さらに効果的な防災対策の策定が可能になります。防災訓練の内容についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:防災訓練の内容とは?必要な理由や種類、企業での実施方法や流れを解説

災害情報と連動できる安否確認システムを導入する

従業員の安否確認は災害発生時の企業にとって優先事項のひとつです。しかし、正確な情報を収集してから安否確認メールを作成していては大きな負担になり、避難が遅れる原因にもなります。

気象庁と連動した安否確認システムを導入すれば、大津波警報の発表に連動した安否確認メールの配信が可能です。従業員の安全を速やかに確認できる他、情報共有や指示出しが可能になり、混乱を防げます。従業員の安全確保だけではなく、事業の早期復旧にも役立つでしょう。

比較的低コストで導入できる安否確認システムも多いため、地震や津波への安全対策の第一歩としておすすめです。

大津波警報や津波情報と連動した安否確認ができる 「ANPiS(アンピス)」

安否確認システムを導入するなら、関西電力の「ANPiS(アンピス)」 をおすすめします。気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。

大津波だけではなく、地震や台風等さまざまな災害に応用でき、自然災害発生時の業務負担を減らします。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、使いやすい操作設計となっており、以下の機能が利用可能です。

【利用できる機能】

- ●気象庁の情報と自動で連携

- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定

- ●従業員の回答結果を自動で集計

- ●未回答の従業員に対する自動再配信

- ●手動配信による柔軟な対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断のグループ設定

- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)

- ●個人情報の秘匿性

- ●LINE配信 (有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、大津波等の自然災害対策として安否確認システムの導入を検討しているなら、相談してみてはいかがでしょうか。

大津波警報発表時は速やかな避難と正確な情報収集が大切

大津波警報とは、「予想される津波の最大波の高さが高いところで3mを超える場合」に気象庁から発表される警報を指します。津波の基本的な対策はとにかく逃げることです。

津波が発生するほどの大規模な地震が発生した際にはライフラインが寸断され、正確な情報収集や従業員と連絡を取ることが難しい状況が発生するおそれもあります。

災害発生時に便利なシステムのひとつが安否確認システムです。気象庁と連動した安否確認システムであれば、正確な情報を収集しつつ、従業員の安否確認や連携がとれます。大津波が発生するほどの大規模な地震はいつ発生するかわからないため、日頃から災害に備えておくことが大切です。

大津波をはじめとする災害への備えとして安否確認システムの導入を検討しているなら、ぜひ「ANPiS」をご検討ください。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、平常業務の効率化にも応用できます。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。