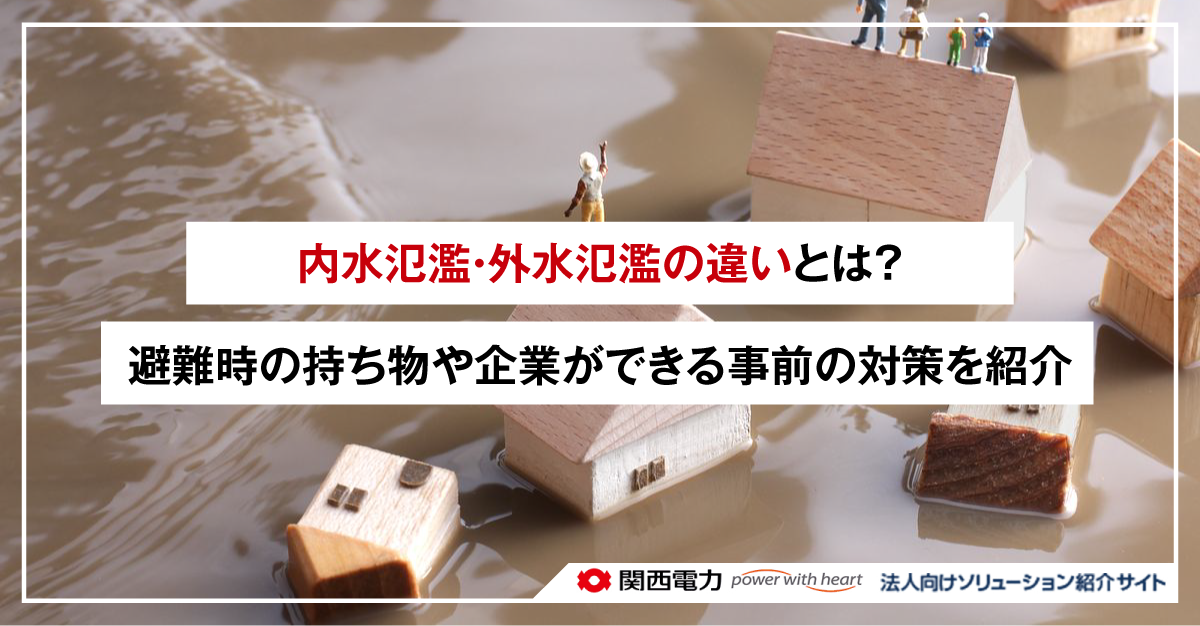

内水氾濫・外水氾濫の違いとは?避難時の持ち物や企業ができる事前の対策を紹介

2025.2.27

関連キーワード:

- 内水氾濫

- 外水氾濫

目次

近年気候変動により多発している自然災害のひとつが水害です。台風や大雨によって発生する水害は、大きく分けて 「内水氾濫」 と 「外水氾濫」 に分けられます。豪雨や強い台風の発生頻度が高まっているため、日頃から内水氾濫や外水氾濫に備えておくことが大切です。

この記事では、内水氾濫と外水氾濫の概要や違い、被害が起こりやすい土地の特徴、災害への対策を紹介します。増加している水害への備えを検討している方はぜひ参考にしてください。

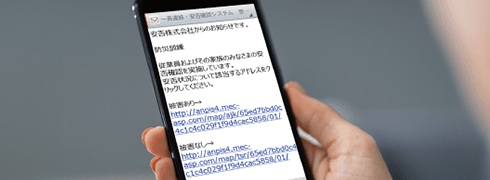

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

「内水氾濫」と「外水氾濫」の概要

はじめに内水氾濫と外水氾濫の概要を紹介します。

- ●内水氾濫とは?

- ●外水氾濫とは?

それぞれ詳しく紹介するので参考にしてください。

内水氾濫とは?

内水氾濫とは、長時間の雨によって河川や下水道の排水機能が追いつかなくなり、下水道や水路等から雨水があふれ出す現象のことです。

内水氾濫が発生すると、住宅地や道路、低地に水がたまって浸水被害が発生します。特に、アスファルト等で舗装された都市部で起こりやすい水害です。そのため、都市型水害と呼ばれることもあります。

なお、農村部でも排水能力の限界を超えた場合には、内水氾濫が発生するおそれがあります。

外水氾濫とは?

外水氾濫とは、河川や湖沼、海等の外部の水域が、大雨や台風、融雪によって水位が上昇し、堤防を越えたり決壊したりして氾濫する現象のことです。

外水氾濫が起こると、大量の高速氾濫流が短時間のうちに市街地へ流入し、浸水被害や人的被害が発生します。広範囲に被害がおよぶことも多い他、河川の土砂を含んだ水が流れ込むため、洪水が去ったあとでも復旧活動に時間がかかる傾向にある水害です。

内水氾濫・外水氾濫への備えが重要な理由

近年気候変動により台風や豪雨等による水害が増加していることが、内水氾濫、外水氾濫への備えが重要な理由のひとつです。

2012年から2021年の10年間において、1時間に50ミリ以上の大雨が降る回数は、統計期間の最初の10年間(1976〜1985年)に比べて約1.4倍に増加しています。また、国土交通省では、気温が2〜4℃上昇した場合、将来的に現時点と比較して総降水量がさらに4.4〜19.8%増加するおそれがあるとしています。

国土交通省のデータでは、過去10年に発生した水害による被害額のうち約3割が内水氾濫、約7割が外水氾濫等となっています。また、同じ期間の水害による浸水棟数は、約6割が内水氾濫、約4割が外水氾濫等によるものです。現状をふまえ、国や自治体では、水害対策に関する計画の見直しや堤防の整備、ダムの建設・再生等の対策が進められています。

しかし、地震や台風、豪雨等の自然災害を完全に防ぐことは容易ではありません。企業や個人は、国や自治体の助けである 「公助」 だけに頼らず、自らを守る 「自助」 や、周りと協力する 「共助」 の考えを持つ必要があります。また、発生した災害の被害を減らすための備えである 「減災」 の考え方を持つことも大切です。

内水氾濫や外水氾濫も、減災が重要な点は例外ではありません。

近年起こった内水氾濫・外水氾濫の事例

近年発生した内水氾濫の事例を、被害状況とともに紹介します。2019年10月に発生した台風19号は広範囲で水害が発生しました。特定非常災害に指定されるほど大きな被害を及ぼした自然災害です。

10月10日から13日までの総降水量は神奈川県箱根で1,000ミリに達し、東日本を中心に17地点で500ミリを超えています。特に、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点では、観測史上過去最大の値を更新する等、記録的な大雨になりました。

台風19号の影響で、内水氾濫による浸水被害が東日本を中心に15都県140市区町村で発生しています。浸水戸数は全国で約4.7万戸発生していますが、そのうちの約3万戸が内水被害によるものです。死者91名、行方不明者3名、重軽傷者376名と多大な人的被害も発生しています。

もうひとつの事例は、2023年7月に発生した豪雨の事例です。特に秋田県秋田市では記録的な降水量を記録しました。豪雨の影響で内水氾濫と外水氾濫が同時発生し、河川に近い地域を中心に床上浸水4,676戸、床下浸水 3,130戸、死者1名、被害総額約1,590億円という甚大な被害を受けています。なお、2023年は5月から9月にかけて、台風や大雨の影響で浸水被害や土砂崩れも多発しました。

内水氾濫・外水氾濫が起こりやすい場所の特徴

内水氾濫・外水氾濫が発生しやすい土地には特徴があります。

- ●内水氾濫が発生しやすい土地の特徴

- ●外水氾濫が発生しやすい土地の特徴

上記の2つに分けて詳しく紹介します。

内水氾濫が発生しやすい土地の特徴

内水氾濫が発生しやすい地形の特徴は以下のとおりです。

- ●平野中のより低い個所(後背低地・旧河道・旧沼沢地等)

- ●砂州・砂丘によって閉ざされた海岸低地や谷底低地

- ●昔の潟(出口が閉ざされた入り海)を起源とする凹状低地

- ●市街地化の進んだ丘陵・台地内の谷底低地

- ●台地面上の凹地や浅い谷(道路・宅地盛土等が助長するため)

- ●地盤沈下域,ゼロメートル地帯(排水条件が悪化するため)

基本的に上記の条件の地形では内水氾濫が起こりやすいとされていますが、特に発生しやすいのは都市部です。

自然の環境では水は地面に吸い込まれたり、地表面をゆっくり伝ったりして川に流れ着きますが、都市部では人工的に作られた下水管や開放水路を経由して河川に流れます。そのため、排水されるスピードを上回る降水が発生すると、内水氾濫が起こってしまいます。

東京都で2009年から2019年の10年間に発生した水害被害額のうち、7割が内水氾濫によるものとされています。

外水氾濫が発生しやすい土地の特徴

外水氾濫は河川等の水域の水位が上昇し、堤防を超えて発生する水害なので、河川周辺は注意が必要です。特に注意が必要なポイントは以下のとおりです。

- ●河道の屈曲部

- ●合流点付近

- ●河幅が狭くなっているところ(狭さく部)

- ●水門の設置個所

- ●橋・堰の上流

- ●旧河川の締め切り箇所

外水氾濫の影響を受けやすい場所は上記だけではありません。破堤を起こすと水は低い方向へ流れますが、自然堤防や道路等の構造物により、局所的に激しい洪水流が生じることがあります。

必ずしも低い場所へ水が集まるとは限らないことをふまえ、ハザードマップで危険区域を確認しておくことが大切です。

内水氾濫・外水氾濫への対策

内水氾濫、外水氾濫への対策・準備としてできることは以下のとおりです。

- ●ハザードマップで危険区域と避難場所を確認する

- ●避難に備えて持ち物を準備しておく

- ●正しい情報の取得手段を確保しておく

- ●土のう等で浸水を防ぐ

- ●側溝や雨水ますを清掃しておく

- ●水のう等で排水口を塞いでおく

それぞれ詳しく紹介します。

ハザードマップで危険地域と避難場所を確認する

水害への備えとして、ハザードマップを確認しておくことが重要です。ハザードマップでは、ため池等が決壊した際に被害が想定される地域や、内水氾濫によって被害の発生が予想される地域を絞って検索でき、危険区域や避難場所が視覚的に確認できます。

水害は防ぐことが難しく、避難を余儀なくされるケースもあるかもしれません。台風や豪雨によって水害の危険性を感じた時に速やかに避難できるよう、ハザードマップを事前に確認しておくことが大切です。

避難に備えて持ち物を準備しておく

避難が必要な時に、すぐに持ち出せるよう非常持ち出し袋を用意しておくのも対策のひとつです。備蓄品や防災用品は避難先でも用意されている可能性がありますが、避難者すべてを賄える量の備蓄はないケースもあります。

政府は、1日3食分の食料品を最低3日分、できれば1週間分備蓄しておくことを推奨しています。備蓄の内容の一例は以下のとおりです。

| 種類 | 3日分の備蓄量の目安/一人あたり |

|---|---|

| 水 | 9リットル |

| カップ麺・即席麺 | 1個 |

| 肉・魚・豆等の缶詰 | 5缶 |

| パン | 1食 |

| 豆腐(充てんタイプ) | 1食 |

| 乾物(かつお節、煮干し等) | 適量 |

| レトルト食品 | 2パック |

| レトルトご飯、アルファ米 | 7パック |

上記の他に、携帯トイレやモバイルバッテリー等も用意しておくと安心です。

なお、企業で災害に備える場合、自社に必要な備蓄内容が分からず検討が進まない場合は、防災備品に詳しい外部の企業に委ねるのもひとつの方法です。

例えば、関西電力が提供する 「防災備品パッケージプラン」 では、災害時に安全を確保し、生活を維持するために必要な物品を一括で準備できます。

パッケージプランの内容は、企業の備蓄目的や予算、現状に沿って柔軟に変更可能です。備蓄品の準備についてお悩みの際は、問い合わせしてみてください。

正しい情報の取得手段を確保しておく

災害発生時には 「状況を把握したい」 との思いから、誤情報が通常よりも拡散される傾向にあります。そのため、SNSをはじめとする誰でも情報を発信できる媒体からではなく、テレビやラジオを通じて正確な情報を得ることが大切です。

誤情報を信じて誤った判断をしてしまうと、避難場所を間違えたり避難が遅れたりすることで二次災害につながるおそれがあるため、注意しなければなりません。気象庁と連動し、正しい情報を得られるアプリやサービスを利用すると便利です。

土のう等で浸水を防ぐ

土のうとは、水の侵入を防いで水害や土砂災害の被害を軽減するために使用される防災用の袋です。袋の中には土や砂を詰めて使います。

水害対策として簡易的な堤防を作り、家屋の入り口等に土のうを置くことで、浸水を防ぐ効果があります。土のうはホームセンターで購入できる他、各自治体が配布しているため、日頃から備えておくとよいでしょう。

側溝や雨水ますを清掃しておく

「側溝」 や 「雨水ます」 の清掃は身近な内水氾濫対策のひとつです。側溝や雨水ますは雨水を効率的に排水する役割を担っていますが、落ち葉やゴミが詰まると排水能力が低下し、大雨時に水が溢れる原因となります。

清掃の際は、落ち葉や泥、ゴミをしっかり取り除き、流れが妨げられていないかを確認しましょう。長期間清掃が行われていない場合は、専門業者に依頼して徹底的に点検・清掃してもらうのも有効です。

水のう等で排水口を塞いでおく

内水氾濫や外水氾濫の際、家屋や敷地への浸水を防ぐ手段として 「水のう」 で排水口を塞いでおく方法があります。水のうは袋状の容器に水を入れて重りとして使用する簡易的な防水対策グッズです。水のうを排水口に置くことで、逆流してくる雨水や汚水が敷地内に流れ込むことを防ぎます。

特に、大雨で側溝や排水管が溢れた際、低地にある建物や地下室では水の逆流が起こりやすいため、事前に水のうを設置しておくことで被害を軽減できます。内水氾濫の際にはトイレや洗濯機、お風呂の排水口から汚水の逆流が発生するおそれもあるため、水のうで排水口を塞いでおくと逆流防止に効果的です。

水のうはホームセンターや防災用品店で手軽に入手できる他、ビニール袋やゴミ袋で代用できます。設置の際は、排水口の周辺を掃除し、水のうがしっかり密着するように配置するのがポイントです。

内水氾濫・外水氾濫に備えて企業が行うべき取り組み

内水氾濫と外水氾濫に備えて企業が行うべき取り組みは以下のとおりです。

- ●BCPを策定する

- ●定期的な防災訓練を行う

- ●安否確認システムを導入する

それぞれ詳しく紹介します。

BCPを策定する

BCP(Business Continuity Plan)は、日本語で 「事業継続計画」 と呼ばれ、企業が災害や事故等の緊急事態が発生した際に、事業の中断を最小限に抑え、迅速に再開するための計画を指します。

事業の損害を最小限に抑え、早期復旧を可能にすることがBCPの目的です。BCP策定のなかでさまざまなリスクを洗い出し、災害発生時の行動計画や役割分担等を行うため、内水氾濫・外水氾濫だけではなく、さまざまな災害・緊急時への備えになります。

BCPは災害対策基本法に基づき、国からも企業に策定・運用が求められています。災害対策を推進するのであればBCPの策定からはじめてみましょう。BCPを継続的に運用していく活動や仕組みは 「BCM」 と呼ばれます。BCPやBCMを策定・運用することで、以下のメリットが期待できます。

- ●災害・緊急事態が発生しても速やかに対応できる

- ●従業員の雇用や顧客への供給を守れる

- ●企業価値や信頼が高まる

- ●税制優遇等の公的支援を受けられる可能性が高まる

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介

定期的な防災訓練を行う

災害への対策は準備するだけでは不十分です。定期的な訓練を行うことで、実際の有効性を検証できます。訓練を通し、従業員同士の連携が生まれ、実効性も高まるでしょう。

訓練を行うなかで改善点が発見でき、より有効な対策へと昇華できます。

防災訓練については以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。

関連記事:防災訓練の内容とは?必要な理由や種類、企業での実施方法や流れを解説

安否確認システムを導入する

災害発生時に従業員の安否確認を行うことは、企業にとって優先事項のひとつです。水害をはじめとする自然災害発生時にはライフラインの寸断が発生し、うまく連絡がとれないこともあります。

事前に安否確認システムを導入しておけば、災害発生時に自動で安否確認メールが配信され、従業員の安否確認が可能です。正確な情報の共有や指示出しが可能になり、混乱を防ぎ、企業内でスムーズな連携が可能になります。

また、災害時の業務負担を軽減できるため、管理者や従業員はより重要な業務に集中できるでしょう。結果的に事業の早期復旧にもつながります。

比較的低コストで導入できる安否確認システムも多いため、災害対策の第一歩としておすすめです。

台風や大雨等の災害に備えて安否確認システムを導入するなら「ANPiS(アンピス)」を

内水氾濫や外水氾濫は大雨や台風によって発生します。水害は、土砂災害や崖崩れ等の二次災害の原因になるおそれもあります。事前にどの程度の被害が発生するかの予測が難しいため、企業は従業員の安否確認手段や連絡手段を確保しておくことが大切です。

災害時に備えて安否確認システムを導入するなら、関西電力の 「ANPiS」 を検討ください。気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。

発生地域について、市区町村単位で詳細に配信設定が可能です。ANPiSは内水氾濫や外水氾濫等をはじめとする水害だけではなく、さまざまな災害に応用できます。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、使いやすい操作設計で、以下の機能が利用可能です。

【利用できる機能】

- ●気象庁の情報と自動で連携

- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定

- ●従業員の回答結果を自動で集計

- ●未回答の従業員に対する自動再配信

- ●手動配信による柔軟な対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断のグループ設定

- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)

- ●個人情報の秘匿性

- ●LINE配信 (有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

Webから申し込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討しているなら、相談してみてはいかがでしょうか。

内水氾濫・外水氾濫等の水害は増加しているため防災・減災の備えは必須

内水氾濫は大雨等によって排水路や下水道が処理能力を超え、雨水が排水できずに浸水する現象を指します。一方、外水氾濫は河川や用水路が増水し、堤防を越えたり決壊したりして水があふれる現象です。

気候変動により年々水害の発生頻度は増え、程度も大きくなっているため、内水氾濫・外水氾濫への備えは欠かせません。内水氾濫・外水氾濫による被害に加え、土砂災害等の二次災害によりライフラインの寸断が発生し、想定外の被害がおよぶことも考えられます。

想定外の災害発生時に、従業員の安全確保をスムーズに行え、指示出しや意思疎通により、事業の早期復旧にも貢献するツールのひとつが安否確認システムです。低コストではじめられるうえ、地震や台風をはじめとするさまざまな災害に応用できます。

安否確認システムの導入を検討しているなら、「ANPiS」 を検討ください。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、平常業務の効率化にも応用できます。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。