DR(ディザスタリカバリ)対策とは?BCP対策との違いや環境構築の方式5つを解説

2025.2.27

関連キーワード:

- dr環境

目次

DR環境の構築は、災害発生時に企業が事業を早期復旧させるために欠かせない対策であり、BCPの一部です。

この記事では、DRの概要やBCPとの違い、DR環境構築の方式を詳しく紹介します。災害に備え、DR環境の構築を考えている方や、採用する方式に悩んでいる方は参考にしてください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

DR(ディザスタリカバリ)とは?

DR(ディザスタリカバリ)は、日本語で直訳すると「災害復旧」です。災害やシステム障害が発生した際に、ITシステムやデータを迅速に復旧させ、業務を再開できるようにするシステムや対策をDRと呼びます。

災害時の復旧への対策として「DR対策」、または災害復旧を目指した計画を指して「DRP(ディザスタリカバリ計画(プラン))」と呼ばれることもあります。

DR対策とBCPの違いを解説

BCP(事業継続計画)とは、災害や事故、システム障害、パンデミック等の緊急事態が発生した際にも重要な業務を中断させず、万が一中断しても可能な限り早く再開させるための計画を指します。企業や組織が重要な業務を継続し、損害を最小限に抑えることがBCPの主な目的です。

一方、DR対策はITシステムやデータを迅速かつ確実に復旧することに焦点を当てている点でBCPとは異なります。BCPはDRより包括的な視点で事業の早期復旧を目指すものであり、DR対策はBCPの一部に位置付けられます。

DR対策やBCPの策定が重要視される背景

DR対策やBCPの策定が重要視される理由は、企業活動を取り巻くリスクの増大と、それに伴う迅速な対応の必要性が増しているためです。サイバー攻撃やシステム障害が発生すると、サービスの停止につながる企業も少なくありません。

近年では気候変動により、自然災害の発生頻度が高まっています。気候変動によって頻度が高まる自然災害の種類は、豪雨、豪雪、高潮被害、強い台風等さまざまです。さらに、30年以内に南海トラフ地震が70〜80%、首都直下型地震が70%の確率で発生すると予測される等、大規模地震の発生リスクも高まっています。

DRは、地震や津波、台風によってシステム障害が発生した時に重要な役割を果たす災害対策のひとつです。さまざまな分野でデジタル化・システム化が進む現在では、システムダウンへの対策を重要視している企業も少なくありません。東日本大震災後の調査では、重視する経営課題に「災害やシステムダウンへの対応(BCP/DR)」が第1位に挙げられています。企業にとって、ITの側面を含む災害対策が重要であることがわかります。

企業のDR対策やBCP策定の現状

「内閣府の調査(令和5年度)」によれば、大企業の76.4%(2021年度比 5.6%増)、中堅企業の45.5%(2021年度比5.3%増)がBCP(事業継続計画)を策定しています※。「策定中」を含めると、大企業は85.6%、中堅企業は57.6%に達します※。

このデータから、大企業を中心にBCPの策定が進んでいることがわかります。しかし、特に中小企業では十分な対策が取られていない場合も多く、BCPの実効性ある運用や定期的な見直し、従業員の防災意識向上等、課題も残されています。

企業間では、取引先を選定する際に、災害への対策としてBCPの策定が確認されるケースもあります。BCPの策定やDR対策を行うことは、サービスの継続性を高めるとともに、取引先に安全性を示す重要な要素です。自社だけではなく、取引先を守るためにもBCPやDRを策定しておくことが大切です。

DR環境の種類

DR環境はおおまかに分けて以下の3種類です。

- ●オンプレミス

- ●データセンター

- ●クラウドサービス

それぞれの概要やメリット・デメリットは以下のとおりです。

| 種類 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| オンプレミス | 自社内にサーバーやネットワーク機器を設置し、DR環境を構築する方法 |

|

|

| データセンター | 外部の専門施設にサーバーやストレージを設置し、DR環境を構築する方法 |

|

|

| クラウドサービス | ネットワークを介してストレージを利用し、DR環境を構築する方法 |

|

|

それぞれの特徴を以降で詳しく紹介します。

オンプレミス

オンプレミスは、自社内にサーバーやネットワーク機器を設置し、DR環境を構築する方法です。

自社内ですべてを管理するため、セキュリティ面での安心感があり、システムを自社のニーズにあわせてカスタマイズできるのが大きな特徴です。一方、設備の購入や設置にかかる初期投資が高額な他、運用やメンテナンスにも専門知識やリソースが必要になるため、導入にあたってはコストや管理負担を十分に考慮しなければなりません。

データセンター

データセンターは、外部の専門施設にサーバーやストレージを設置し、DR環境を構築する方法です。

災害対策が施された安全な施設で運用されるため、信頼性が高く、停電や自然災害への備えも整っています。自社内でハードウェアを管理する必要がなく、運用負担を軽減できる点も魅力です。

一方で、利用料が発生するためランニングコストがかかることや、サービス内容はサービス提供者に依存するため、柔軟な変更(カスタマイズ)が行えない可能性がある点は覚えておきましょう。

クラウドサービス

クラウドサービスは、ネットワークを介してストレージを利用し、DR環境を構築する方法です。

初期投資を抑えつつ迅速に導入できる点や必要に応じてリソースを柔軟に増減できる点、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる利便性の高さ等が特徴的です。

ただし、データが外部のクラウド事業者に保管されるため、情報漏洩や法的リスク等セキュリティ面での注意が必要になります。また、インターネットに接続できなければ利用できないので、災害時でも常にインターネットにアクセスできる環境を用意しておく必要があります。

DR環境の構築に用いられる5つの方式

DR環境の構築では、以下の方式を用いてデータやシステムの復旧・切り替えが行われます。

- ①ホットスタンバイ

- ②コールドスタンバイ

- ③ウォームスタンバイ

- ④バックアップ&リストア

- ⑤パイロットライト

それぞれの特徴や注意点を詳しく紹介します。

①ホットスタンバイ

ホットスタンバイとは、システム障害が発生しても即座にサービスを再開できるよう、常にメインシステムと同等の環境をスタンバイ状態で稼働させておく方式です。

待機システムは常時稼働し、最新データが同期されているため、システム障害発生時でもダウンタイムがほとんどない点が特徴です。システムのダウンやデータの損失が許されない業種に適しています。

一方、待機サーバーの起動状態を保ちつつ、データをリアルタイムで更新し続ける必要があるため、コストが高くなる点がデメリットです。

②コールドスタンバイ

コールドスタンバイとは、システム障害が発生した際、事前に用意しておいた予備の待機システムを起動して使用する方式です。

待機システムは通常稼働しておらず、障害発生時に初めて起動します。障害時にはシステム起動やデータの復元作業が必要なため、ダウンタイムは数日〜数週間と長い傾向にあります。本番機で処理中のデータを引き継げない場合が多い点にも注意が必要です。

一方、構築コストが安価な点は大きなメリットです。コールドスタンバイは特にダウンタイムが許容できるシステムに適しています。

③ウォームスタンバイ

ウォームスタンバイとは、本番用として稼働しているメインシステム以外に、同じシステムを稼働させた予備用の待機システムを用意する方式です。

起動状態にしておくものの、同期はとらず、一定間隔のバックアップを行います。システム障害が発生した際、待機システムに切り替える点ではホットスタンバイと同じですが、リアルタイムで同期されているホットスタンバイよりダウンタイムは長くなります。

コールドスタンバイよりは短いダウンタイムで復旧できるため、ホットスタンバイとコールドスタンバイの中間に位置する方式です。

④バックアップ&リストア

バックアップ&リストアは、データやシステムのバックアップを定期的に取得し、障害時にそのバックアップを用いてシステムを復元する方式です。バックアップやリストア等、単体の用語で使用されるケースもあります。

物理メディアやクラウドストレージにバックアップを保存し、障害発生後は手動で復元作業を行うため、比較的コストは低めです。

一方、データの復旧に手間や時間がかかる点がデメリットで、一切のダウンタイムを許容できない業務には適していません。

⑤パイロットライト

パイロットライトとは、メインシステムの一部機能のみをスタンバイ環境で稼働させておき、障害時に必要なリソースをスケールアップして本稼働させる方式です。パイロットライトは、炉を素早く点火するために用意しておく「火種」を意味します。

スタンバイ環境は最低限の機能しか維持しておらず、メインシステムに障害が発生した際には復旧のためにスケールアップが必要なため、ダウンタイムは長くなる傾向にあります。構築コストはホットスタンバイやウォームスタンバイに比べて低めです。

DR環境を構築する際のポイント

DR環境を構築する際のポイントは以下のとおりです。

- ●RTO・RPOを決めておく

- ●BCPを策定する

- ●運用コストを考慮する

DRの環境選びや方式選びに迷った際の参考にしてください。

RTO・RPOを決めておく

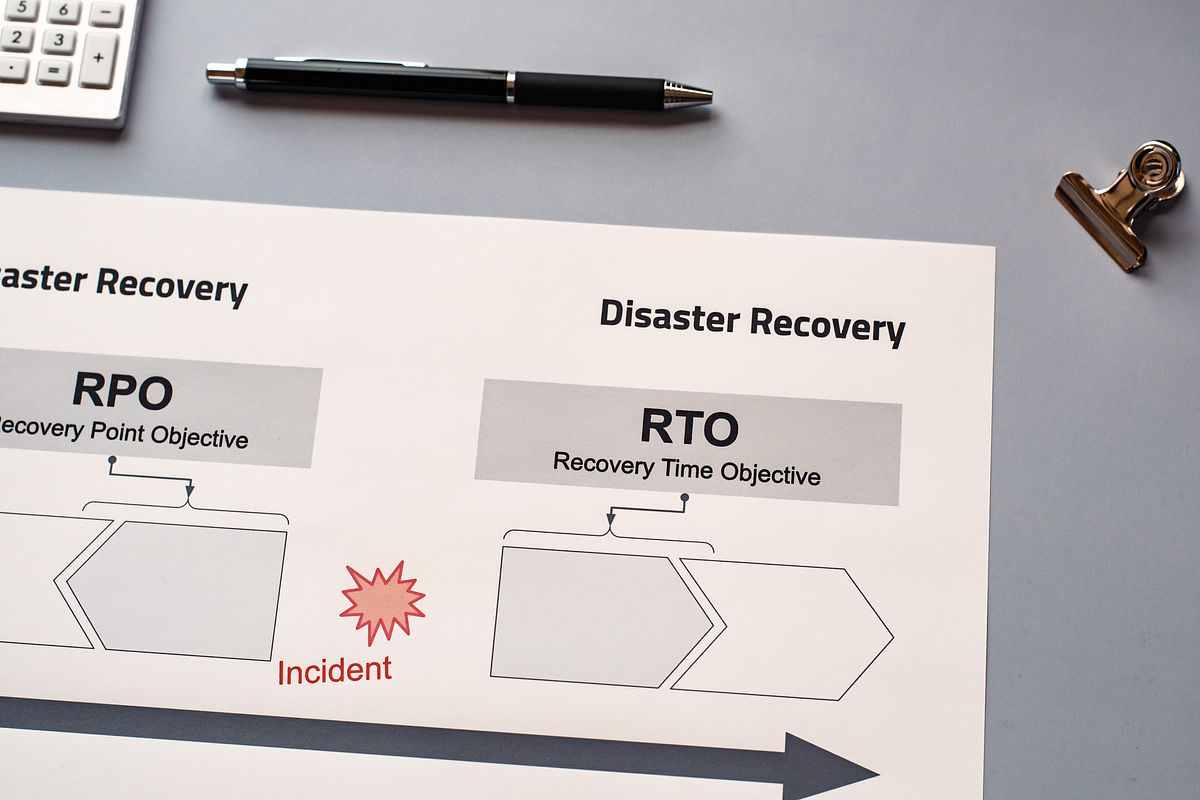

DR環境を構築する前に、指標としてRTOやRPOを設定しておくことが大切です。RTO、RPOの意味は、それぞれ以下のとおりです。

| 用語 | 日本語訳 | 概要 |

|---|---|---|

| RTO(RecoveryTimeObjective) | 目標復旧時間 | 事故後に業務を復旧させるまでの目標時間を指す |

| RPO(RecoveryPointObjective) | 目標復旧時点 | 事故後に事故前のどの時点までデータを復旧するかの目標時点を指す |

RPOやRTOの設定により、災害発生時に業務をどれだけ迅速に再開し、どの時点までのデータを復旧するかを明確にできます。

例えば、目標が0に近いほど瞬時にデータを復旧させることを意味します。しかし、データを即座に復元できる体制を構築しなければならず、相応の技術的な準備とコストがかかる点には注意が必要です。

RPOやRTOを設定すると、設定した目標を基に採用する方式や利用するサービスを検討できます。RPOは別の記事で詳しく紹介しています。RPOについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:RPOとは?RTOとの違いやデータの早期復旧に役立つバックアップ方法を紹介

BCPを策定する

前述のとおり、BCPは災害や緊急事態が発生しても事業を継続・早期復旧するための計画であり、DR対策はBCPの一部です。BCPを策定していない状態でDR環境を構築しても、何を優先するか等の方向性が不明確で効果的なDR対策が進められないおそれがあります。

BCPは策定のプロセスのなかで、どの業務が最も重要か、どのシステムやデータを優先的に復旧すべきか、復旧のための体制や手順はどうあるべきか等を検討します。BCPはDR環境を構築する際の方向性を示す基盤となるため、BCPとDRはセットとして考え、策定を進めることが大切です。

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介

運用コストを考慮する

DR環境を構築する際は、長期的な運用コストを見据えることが大切です。

例えば、ホットスタンバイはダウンタイムをゼロに近づけるものの、コストがかかります。一方、コールドスタンバイやバックアップ&リストアはコストを削減できるものの、ダウンタイムが長くなる傾向にあるため注意が必要です。

災害時の迅速な事業復旧に貢献するシステムとしては、安否確認システムの導入もおすすめです。安否確認システムは比較的低コストで導入できるうえ、緊急時に従業員の安否確認や指示出しを迅速に行えます。

災害発生時に従業員の安否が速やかに確認できれば、重要度の高いシステムの復旧に人的リソースを集中でき、ダウンタイムの短縮も可能です。DR環境の構築は予算にあわせて選択しつつ、安否確認システムを活用してソフト面からシステムの早期復旧にアプローチするのも選択肢のひとつです。

災害対策のひとつとして安否確認システム 「ANPiS(アンピス)」 の導入検討を

災害発生時の従業員の安全確保も企業にとって優先事項のひとつです。また、災害時に事業を早期復旧させるために、人的リソースの確保も欠かせません。

安否確認システムを導入するなら、関西電力の「ANPiS(アンピス)」をおすすめします。気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、使いやすい操作設計となっています。

災害時でもスムーズにシステムの復旧をはじめとする重要業務に人的リソースを集中できます。DR環境構築や災害対策にコストを割けない企業におすすめです。利用できる機能の一例は以下のとおりです。

【利用できる機能】

- ●気象庁の情報と自動で連携

- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定

- ●従業員の回答結果を自動で集計

- ●未回答の従業員に対する自動再配信

- ●手動配信による柔軟な対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断のグループ設定

- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)

- ●個人情報の秘匿性

- ●LINE配信 (有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

Webから申し込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討する場合は、相談してみてはいかがでしょうか。

自社の予算・目的に適した方式でDR環境を構築しよう

DR(ディザスタリカバリ)とは、災害やシステム障害が発生した際に、ITシステムやデータを迅速に復旧させ、業務を再開できるようにするシステムや対策を指します。

DRにはさまざまな方式があり、データ・システムの復旧速度が速い方式ほどコストが高額になる傾向にあるため、利用するサービスや方式等、システムの重要度やコスト、復旧に求められる速度に応じて適切に選択することが重要です。

DR環境構築にコストをかけられないのであれば、低コストで導入でき、早期の事業復旧にも貢献する安否確認システムの導入をおすすめします。

安否確認システムの導入を検討しているなら、「ANPiS」をご検討ください。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、平常業務の効率化にも応用できます。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。