BCP対策でクラウドを活用するメリット・デメリットとは?サービスの選び方も解説

2025.8.25

関連キーワード:

- bcp

- クラウド

目次

日本は世界的に見ても自然災害が多い国とされ、近年では大規模地震のリスクへの不安も高まっています。

近年では、企業において万一の災害時でも継続して事業を行うための対策として、クラウドを活用したBCP策定が重要視されつつあります。

この記事では、BCP対策をクラウドで行うメリットやデメリット、クラウドサービスの選び方をわかりやすく解説します。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

BCP(事業継続計画)とは

BCPとはBusiness Continuity Planの略称で、事業継続計画のことです。

中小企業庁では、「企業が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画のこと」と説明されています※。

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介

関連記事:BCPとBCMの違いとは?重要性や策定手順と運用時の注意点を解説

BCP対策にクラウドが注目される背景

BCP対策にクラウドが注目される背景には、2011年3月に発生した東日本大震災による大規模な被害が大きく影響しています。

東日本大震災は広範囲に大きな影響を与え、多くの企業において、自社内に設置されたサーバーやデータセンターが地震や津波によって破壊され、データが失われました。

震災を機に災害時でも迅速に復旧し、業務を継続できる柔軟なITインフラとしてクラウドの有効性が広く認識されるようになりました。

BCP対策でクラウドを活用すれば、遠隔地からも重要なデータへアクセスでき、オフィスが被災した場合も業務継続が可能です。

さらに、データの分散保存や自動バックアップにより、機密情報や業務データ等の情報資産を安全に保管できます。

クラウドは、大規模な初期投資が不要なことから、中小企業でも導入しやすい点が多くの企業に評価されています。

BCP対策にクラウドを活用するメリット

BCP対策にクラウドを活用するメリットとして、主に以下の3点が挙げられます。

- ●災害時の業務継続や早期復旧が可能になる

- ●データの迅速な復旧が可能になる

- ●低コストで効果的なBCP対策を実現できる

それぞれのメリットについて解説します。

災害時の業務継続や早期復旧が可能になる

BCP対策にクラウドを活用するメリットとして、災害時の業務継続や早期復旧が可能になる点が挙げられます。

クラウドに保存したデータは、インターネット環境があればどこからでもアクセス可能です。

オンプレミス(自社内で構築・運用するITインフラ)とは異なり、物理的な被災の影響を受けにくい点が大きなメリットといえます。ただし、単一のクラウドサービスを利用するか、複数のクラウドサービスを組み合わせて利用するかによって、受ける影響は異なります。

クラウドは、特にテレワーク(リモートワーク)との相性が良く、自宅やサテライトオフィス等、複数拠点にいる遠隔地の従業員とも、安全に連携して業務を継続できる点が特徴です。

データの迅速な復旧が可能になる

ふたつ目のメリットとして、BCP対策にクラウドを活用することでデータの迅速な復旧が可能になる点が挙げられます。

クラウドサービスによっては、複数のデータセンターにデータを分散して保管する設定が可能なため、一部のサーバーが被災しても、他の拠点から迅速なデータ復旧が可能です。

災害や障害時の業務停止リスクを最小限に抑えられる点に加え、データの自動バックアップ機能により、人為的ミスやサイバー攻撃への備えとしても効果的とされています。

低コストで効果的なBCP対策を実現できる

BCP対策にクラウドを活用するメリットとして、低コストで効果的なBCP対策を実現できる点も挙げられます。

クラウドは、自社でサーバーを購入する必要がなく、メンテナンスやシステム管理をクラウド事業者に一任できる点が特徴です。

月額課金等の柔軟な料金体系で導入しやすく、初期費用を抑えつつサーバーの保守・運用にかかる人件費の削減も期待できます。

BCP対策にクラウドを活用するデメリット

BCP対策としてクラウドを活用することには多くのメリットがありますが、その一方で以下のようなデメリットも存在します。

- ●インターネットに接続できない場合の業務停止リスクがある

- ●クラウドのセキュリティ対策に不安が残る

- ●クラウドサービスの利用や運用に専門的な知識やスキルが求められる

それぞれのデメリットを解説するので、BCP対策を検討中の方はぜひ参考にしてください。

インターネットに接続できない場合の業務停止リスクがある

クラウドを利用するには、安定したインターネット接続が必要です。

オンプレミスと比べてインターネットへの依存度が高く、回線トラブルの影響を受けやすい点がデメリットとされています。

災害や通信障害が発生すると、クラウドへのアクセスが困難になるおそれがあり、一時的な接続障害でも業務が停止してしまうリスクがあります。

インターネット接続ができない場合の対策として、複数の固定回線やモバイル回線の導入、物理的なHDDやSSDへのバックアップを併用することが効果的です。

クラウドのセキュリティ対策に不安が残る

BCP対策にクラウドを活用する場合は、クラウドのセキュリティ対策が必須条件です。

データやシステムの保護はクラウド事業者のセキュリティに大きく依存します。サービス提供元の脆弱性や設定ミスが原因で、情報が漏洩してしまうおそれもあります。そのため、事業者側の対策だけでなく、利用者側での適切な設定や厳重な管理も重要です。

また、事業者側の障害やサイバー攻撃に巻き込まれた場合に直接的な被害を避けるためには、データの暗号化やアクセス制御等、利用者側で設定可能な対策を講じることが大切です。

前述したとおり、物理的なHDDやSSD、オンプレミスによる自社管理サーバー等を活用し、複数のバックアップを取っておくことが有効とされています。

クラウドの利用や運用に専門的な知識やスキルが求められる

BCP対策のためにクラウドを導入する際は、ITインフラやセキュリティに関する専門的な知識が求められます。

特に、運用中の設定変更やトラブル対応には専門スキルが必要で、社内にITインフラやセキュリティに対するノウハウがない場合は、外部事業者への依存度が高まります。

社内でノウハウを蓄積しようとする場合、十分な知識がない段階では、誤設定による情報漏洩や運用ミスのリスクが考えられます。利用するサービスごとに操作画面や仕様が異なるため、習熟までに時間を要することも課題です。

BCP対策で活用するクラウドサービスの選び方

近年では数多くのクラウドサービスが登場しており、どれを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

BCP対策としてクラウドサービスを選ぶ場合は、主に以下の2点に着目して比較することが大切です。

- ●セキュリティ対策の内容を確認する

- ●使いやすさとサポート体制を重視する

それぞれのポイントについて解説します。

セキュリティ対策の内容を確認する

前述したとおり、BCP対策でクラウドを活用する際は、データ漏洩や不正アクセスのリスクに備え、セキュリティ対策の内容を確認することが大切です。

クラウドサービスを比較する際は、通信の暗号化やアクセス制御、ウイルス対策等の基本機能が備わっているかを確認しましょう。

また、サイバー攻撃や内部不正に対する具体的な対策、監視体制やインシデント対応、サポート体制の充実度も重要な選定基準で、ISO/IEC 27001等の第三者認証取得の有無をチェックするのも効果的です。

使いやすさとサポート体制を確認する

クラウドサービスを選定する際は、サービスそのものの使いやすさとサポート体制を確認しましょう。

誰でも直感的に使える操作性の高いクラウドサービスを選ぶことが大切で、社内にIT人材が不足している場合は、導入支援や運用サポートの有無も重要です。

特に、トラブル発生時に迅速な対応が受けられるサポート体制(チャット・電話・メール等)が整っていると、不測の事態が発生した際も早期復旧が可能となります。

また、マニュアルやFAQが整備されていると、問い合わせにかかる時間を削減でき、導入後の負担軽減にもつながります。

自社の業務フローに柔軟に対応できるカスタマイズ性も選定のポイントになるため、比較検討する際はじっくりと時間をかけて吟味しましょう。

安否確認システムによるBCPの実行効性の向上について

BCP対策は、クラウド活用に加え実際に災害等が発生した際の実効性を高めることが重要です。

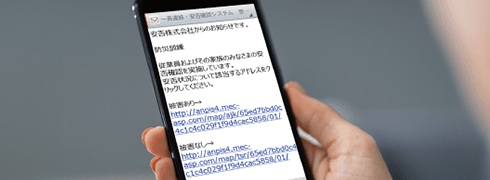

例えば、緊急時に従業員や家族の安否状況を迅速に確認できる安否確認システムの導入は、実効性のあるBCP運用に推奨されています。

安否確認システムを導入するなら、関西電力の 「ANPiS(アンピス)」 がおすすめです。

ANPiSは、気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。

比較的低コストで導入でき、従業員への安否確認メールの自動配信や、回答結果の自動集計が可能です。手動でのメール配信もでき、部署やグループを絞った連絡にも活用できます。

災害時でもスムーズにシステムの復旧をはじめとする重要業務に人的リソースを集中できます。DR環境構築や災害対策にコストを割けない企業におすすめです。ANPiSで利用できる機能の一例は以下のとおりです。

【利用できる機能】

- ●気象庁情報と自動連携(地震、特別警報等)

- ●従業員の回答結果自動集計

- ●未回答者への自動再配信

- ●手動配信によるパンデミック対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断グループ設定

- ●個人情報の秘匿性確保

- ●家族の安否登録機能

- ●LINE配信(有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討する場合は、相談してみてはいかがでしょうか。

- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

災害時に備えてクラウドを活用し、効率良くBCP対策を行おう

日本は世界的に見ても自然災害が多い国とされており、災害発生時でも最低限のサービス提供が維持できるよう 「事業継続計画(BCP)」 の策定が重要とされています。

BCP策定にクラウドを活用することで、災害時の業務継続や早期復旧、データを安全に守れるバックアップ、低コストで効果的なBCP対策の実現等のメリットがあります。

なお、BCP対策の実効性を高めるには、安否確認システムの導入を検討することが推奨されています。

関西電力の安否確認システム 「ANPiS」 は、災害時や緊急時に必要な機能が備わっているためおすすめです。

2週間の無料トライアルにも対応しているので、BCP対策の一環で安否確認システムの導入を検討される際は、関西電力までお問い合わせください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。