容量拠出金とは?容量市場の仕組みと概要、企業への影響をわかりやすく解説

2025.2.27

関連キーワード:

- 容量拠出金とは

目次

2024年4月から、容量市場が導入されました。小売電気事業者は容量拠出金の支払いが求められます。何のために小売電気事業者が支払わなければならないのか、また自社への影響等をイメージできていない方もいるでしょう。

この記事では、容量市場の概要や、容量拠出金の仕組みを解説します。企業の電気料金の負担を抑える方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

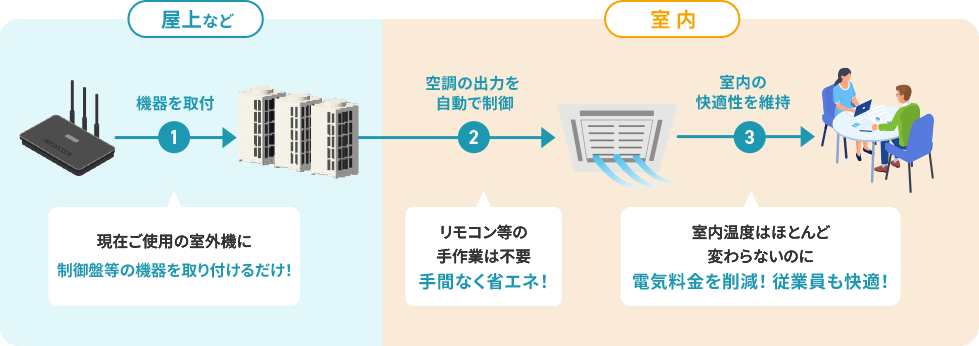

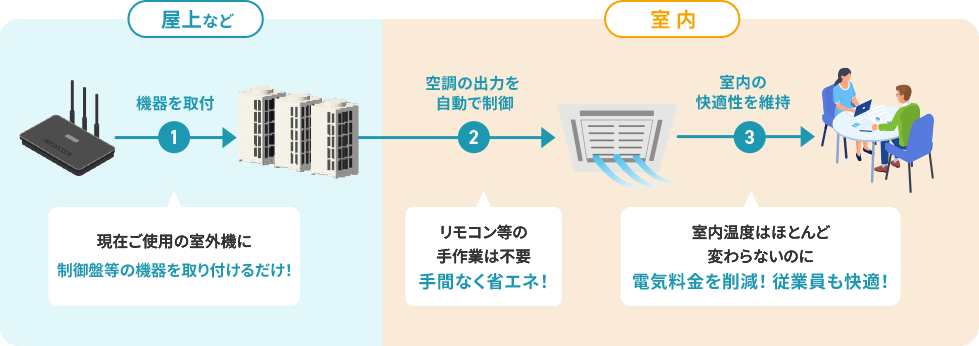

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

容量拠出金とは

容量市場は、将来にわたる日本全体の供給力(kW)を効率的に確保する仕組みです。

容量拠出金とは、小売電気事業者および一般送配電事業者、配電事業者と電力広域的運営推進機関(広域機関)との間で行われる取引のことです。すべての小売電気事業者は、需要規模に応じて負担が公平に求められます。

広域機関は、容量拠出金を原資に発電事業者等へ容量確保契約金額を交付します。これらにより電源の新設やリプレース等、実際に電気が使用される実需給期間に必要となる電源や供給力への投資が促され、電力の安定化が図れます。

なお容量拠出金は、小売電気事業者や一般送配電事業者、配電事業者が負担しますが、電気料金に容量拠出金を反映させるかどうかは、各小売電気事業者の判断となります。

容量拠出金は、企業にも関係がある仕組みです。容量拠出金を知るためには、容量市場について理解する必要があるため次の見出しで解説します。

容量市場とは

容量市場とは、将来にわたる供給力を効率的に確保するための仕組みです。発電所等の供給力を金銭価値化し、多様な発電事業者等が市場に参加することで、供給力を確保するものです。

容量市場における将来とは4年後であり、将来見込まれる供給力の算定をもとにして、取引を行います。

実際に発電された電力量(kWh)を取引する卸電力市場とは異なり、容量市場では将来の供給力(kW)を確保するために取引が行われるのが特徴です。

電気事業法において小売電気事業者は、供給電力量(kWh)を確保するだけでなく、中長期的に電力を供給する能力(kW)を確保しなければならないという「供給能力確保義務」が課せられています。容量市場は電気事業法上の供給能力確保義務を達成するための手段と位置づけられます。

容量市場導入の背景

容量市場は、将来にわたる供給力を効率的に確保する仕組みとして導入されました。容量市場が始まった背景には、再生可能エネルギーの拡大と電力の小売自由化があります。

再生可能エネルギーは、太陽光や風力等自然界に存在するエネルギーを用いるため、発電量が常に変動します。このため火力発電等の出力を変動させることで需給バランスを維持しています。火力発電は、必要に応じて出力を調整できるため、電力供給の安定性を確保する上で重要な役割を果たしています。

火力発電所の建設には、多額の費用と一定のリードタイム(建設から稼動までの時間)が必要です。建設後、長い期間の中で少しずつ投資を回収していくため、将来にわたる資金回収の見通しが重要となります。

しかし、電力の小売全面自由化に伴い小売電気事業者は、より安い電源を調達するため競争し、卸電力価格が変動しています。このため、投資回収を正確に予測することが難しくなっています(電源の投資予見性の低下)。

こうした背景から中長期的な電力の安定供給のため、将来の供給力を確保する仕組みである容量市場が導入されました。

容量市場の取引の仕組み

容量市場で取引が行われる際、まず広域機関が4年後に使用される見込みの電気の最大需要量を算定します。その際、「気象や災害によるリスク」等も勘案し「調達すべき電力」の目標容量を算定します。

次にその「調達すべき電力」をまかなうために、「4年後に供給が可能な状態にできる電源」を募集します。募集はオークション形式で行われ、価格が安い順に落札されます。

発電事業者は電力を供給可能な状態とするよう発電所のメンテナンス等を行い、広域機関から対価を受け取ります。小売電気事業者は、将来必要となる電源の容量を確実に確保する対価として、広域機関にその費用を支払います。

容量市場の導入によって生じるメリット

容量市場の導入によるメリットを具体的に確認しましょう。

中長期的な供給力の確保が期待できる

容量市場は、中長期的な供給力確保を目指しているため、企業にとっても大きなメリットとなります。

日本において、今後も多くの電力が必要とされるため、計画的に発電能力を確保しないと供給力不足に陥るおそれがあります。

再生可能エネルギーの主力電源化が促進される

容量市場の導入は、再生可能エネルギーの調整力として必要な電源確保により、再生可能エネルギーの主力電源化につながります。

電気料金の変動を抑えられる

需要がピークになった際、供給力をあらかじめ確保しておくことで卸電力価格が高騰する等の事態が起きにくくする狙いもあります。

電力自由化以降、小売電気事業者の電力調達が安定しないために電気料金が上昇するケースが度々見られます。例えば、2020年冬の大寒波で電力の需要が急激に高まった結果、供給とのバランスが取れなくなり電気料金が大幅に高くなりました。

小売電気事業者が安定して電力を供給できれば、電気料金が大幅に上がる事態を防げます。電気料金が上がると企業の支出も大きくなってしまうため、容量市場による電力の安定供給は企業の経営安定化にもつながるでしょう。

企業の電気料金削減方法|容量拠出金により負担が大きくなった場合

容量市場によって将来の電力供給が安定化するのは一般企業にとってもメリットですが、容量拠出金の負担が大きくなった場合、各小売電気事業者が提示する電気料金が上昇する場合※があります。

電気料金削減のために省エネ、節約を検討しましょう。以下では、企業が電気料金を節約するための具体的な方法を紹介します。

企業の電気料金を削減する方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:電気料金削減のために企業が取り組むべき対策! メリットや機器・サービスの選び方も解説

容量市場への参加を行う

企業は、大規模な発電所の保有だけではなく、空調や生産設備の調整・停止、自家発電機等の制御・活用といった方法で容量市場に参加することができます。

企業は「アグリゲーター」と呼ばれる事業者を介してデマンドレスポンスに取り組むことで容量市場に参加できます。容量市場に参加した企業はデマンドレスポンスにより報酬を獲得できます。

デマンドレスポンスの取り組みが難しい場合、後ほど紹介する空調設備の省エネ等の対策を行いましょう。

従業員に節電を呼びかける

節電を積極的に行うよう従業員に呼びかければ、電気料金の削減効果が期待できます。

使用していない会議室や廊下の照明をできるだけ消灯する、長時間離席する場合にパソコンの電源を切ったりスリープモードにしたりする等の行動を呼びかけましょう。

ただし、従業員に呼びかけるだけでは節電効果に限界があるため、他の方法と組み合わせるのがおすすめです。

省エネ機器を導入する

企業の電気料金を抑えるために、省エネ機器の導入も有効です。

設備を省エネできるものに切り替えれば、使い心地や快適性を変えずに省エネができ、電気料金を削減できます。照明器具を蛍光灯からLED電球に替える、古い設備を最新の省エネモデルに買い替える等を検討してみてください。

企業の省エネについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:企業が省エネに取り組むメリットは? 具体的な方法や事例を紹介

空調設備の省エネを検討する

企業の電気料金を抑えたいなら、空調設備の省エネを検討するのがおすすめです。

空調設備は場所や季節にもよりますが、多い時で企業の電気料金の50%ほど※を占める場合もあるため、省エネを実現できれば電気料金を大きく抑えられます。空調設備の日常管理を徹底し、フィルターをこまめに清掃する、室外機周辺に障害物を置かない、空気を循環させて室温を保つ等の方法で、空調設備の省エネを図ってみてください。

ただし、細かすぎる温度管理をしようとすると管理者も従業員もストレスを感じてしまうため、快適に空調設備の省エネができる方法を考えなければなりません。

空調設備の省エネについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:空調設備・機器の省エネを実現する方法とは? 具体的なアイデアや技術を詳しく解説

電気料金の負担を抑えたいなら関西電力の「おまかSave-Air®」がおすすめ

容量市場の導入によって、電気料金の負担が大きくなった企業もあるでしょう。電気料金の負担を抑えるためには、適切に節約しなければなりません。

一般的なオフィスビルの電気料金のうち50%ほど※1を空調設備が占める場合があるため、空調設備の節電を行えば電気料金の削減につながる可能性が高いです。しかし、空調を適切に使わなければ従業員の不満が高まり、場合によっては熱中症や風邪のような悪影響を及ぼすおそれもあります。

無理な我慢をせずに電気料金を抑えるためには、空調制御サービスを取り入れるのがおすすめです。

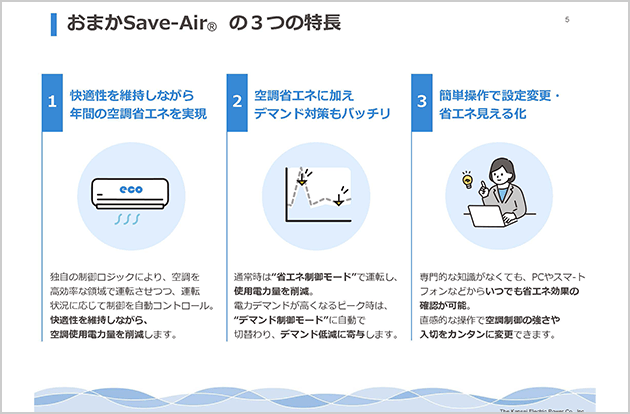

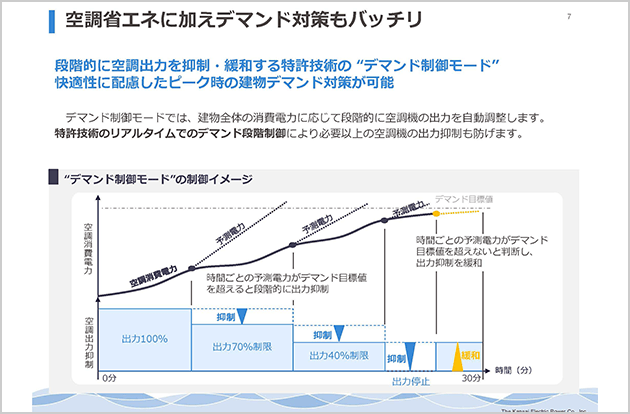

関西電力の「おまかSave-Air®」は、AI自動チューニング機能を搭載した空調自動制御サービスです。効率の悪い運転を抑制しながら、快適性が損なわれると判断した場合は制御を緩めることで、快適性と省エネを両立させます。

関西電力の「おまかSave-Air®」の特徴

- ●初期費用ゼロ・安価な月額料金でサービスの導入が可能

- ●電力使用量と最大電力を抑制することで電気料金を10〜20%削減※2

- ●工事にかかる期間は2〜3日程度、既存の室外機に後付けするのみで改修工事も不要※3

- ●ダイキン工業・日立・三菱電機等の国内主要空調メーカーに対応しており※4、メーカー保証も継続

- ●最短数ヶ月〜半年前後で調査・提案・導入とスピーディな対応が可能※5

「おまかSave-Air®」は関西電力のサービスですが、全国で利用できます(沖縄・離島を除く)。電気料金の削減効果が気になる方は、10秒シミュレーションを利用してみてください。

- 出典: 経済産業省資源エネルギー庁「夏季の省エネ・節電メニュー」

- 一定条件に基づく効果であり、削減を保証するものではありません。

- 設置状況等により一部室内工事が発生する場合があります。

- 一部対象外の機器があります。

- 初回契約は原則6年、初回契約終了後は1年ごとの自動更新です。また、お客さまのご都合で解約いただく場合には、解約金をいただきます。

容量市場や容量拠出金を理解して電気料金の対策を

容量市場が導入され、将来にわたる日本全体の供給力(kW)を効率的に確保する仕組みができました。中長期的に卸電力市場価格の安定化を実現し、電気事業者の安定した事業運営および電気料金の安定化により一般企業にもメリットをもたらすことが容量市場の目的です。

なお、小売電気事業者は約定金額で定められた容量拠出金の支払い義務が発生します。各小売電気事業者において対応が異なりますので、電気料金を確認したうえで削減方法を検討するのが大切です。

電気料金の負担を抑えたいなら、電気料金の多くを占める空調の節電を考えるのがおすすめです。AI自動チューニング機能を搭載した空調制御サービスである関西電力の「おまかSave-Air®」なら、快適性を損なわずに節電ができるため、導入を検討してみてください。

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

監修者 近藤 元博(こんどう もとひろ)

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムならびに新エネルギーシステムの開発、導入を推進。あわせて生産工程から排出する廃棄物や、使用済み車両のリサイクル等幅広い分野で廃棄物の排出削減、有効利用技術の開発導入を推進。

「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」他エネルギーシステム、資源循環に関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取り組み中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

サービス概要資料

おまかSave-Air®

エネルギーコスト削減、脱炭素に向けた取り組みのために、まず始めるべきは 「空調の省エネ」 です。現在お使いの空調機に制御用コンピューターを取り付けるだけで、省エネと快適性の両立ができる全く新しいサービスです。

資料の一部をご紹介

- これまでの空調省エネの課題

- おまかSave-Air®の概要

- 導入効果

- サービス料金

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。