GX(グリーントランスフォーメーション)とは?企業が取り組むメリットや事例を紹介

2025.3.21

関連キーワード:

- gxとは

目次

政府が掲げる2050年カーボンニュートラル実現に向け 、企業のGX(グリーントランスフォーメーション)への関心が高まっています。

この記事では、GXの基本概念から企業が取り組むメリット、政府の支援策まで、包括的に解説します。

また、トヨタ自動車やNTTグループ、ENEOSグループ等、各業界をリードする企業の具体的な取り組み事例も紹介するため、企業がどのような取り組みを行っているかの参考にしてください。

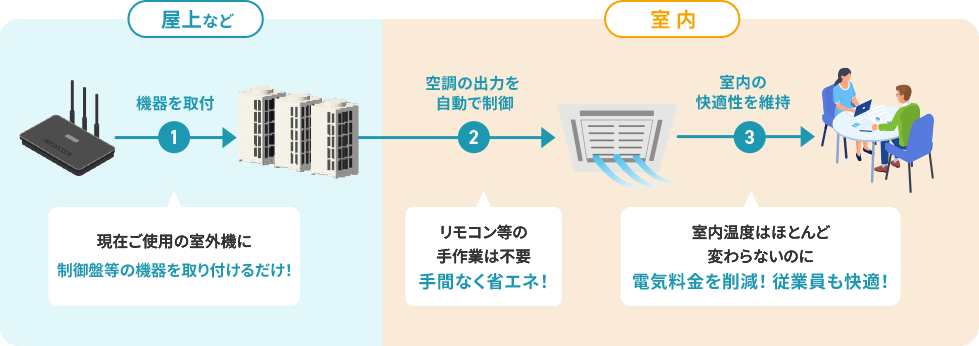

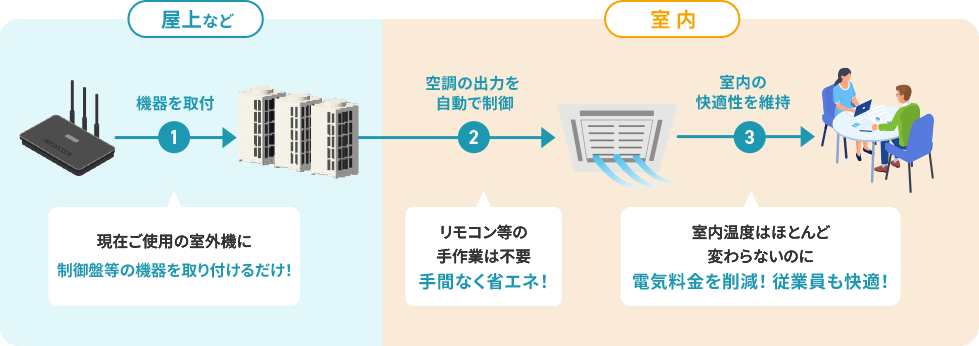

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

GX(グリーントランスフォーメーション)とは

GX(グリーントランスフォーメーション)は、地球温暖化問題を起因とする気候変動の緩和に対する抜本的な解決策として注目されている取り組みです。化石燃料に依存した現在の産業構造を、クリーンエネルギーを基盤とした持続可能な形に転換することを目指しています。

取り組みの核となるのが、2050年カーボンニュートラル実現への挑戦です。これは、温室効果ガスの「排出」と「吸収」のバランスを取り、実質的な排出をゼロにする試みです。

例えば、企業活動でのCO2排出を最小限に抑えつつ、森林による吸収や新技術の活用で相殺していく考え方です。

GXとよく混同される用語として「カーボンニュートラル」と「脱炭素」があります。「カーボンニュートラル」は排出と吸収の均衡を指し、「脱炭素」は温室効果ガスの排出自体をゼロにすることを意味します。一方、GXはこれらを実現するための社会全体の構造改革を指します。

カーボンニュートラルと脱炭素についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:企業のカーボンニュートラル宣言とは?取り組み事例や実践するメリットも紹介

GXが求められる背景

温暖化対策が地球規模の課題として注目される中、日本政府は「2050年カーボンニュートラル宣言」を表明しました。

これは、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標です。この実現に向けた具体的な戦略として、GXが重要な役割を担っています。

GXが求められる背景には、国際的な要因も大きく影響しています。特に欧州連合(EU)による環境規制の強化は、日本企業の国際競争力に直接的な影響を与えています。例えば、EUが導入を検討している炭素国境調整措置は、CO2排出量の多い製品に追加の負担を課すもので、日本企業も対応を迫られています。

また、投資の面でも環境への配慮は重要な判断基準です。世界的にESG投資が拡大し、環境対策に消極的な企業は投資対象から外される傾向にあります。

さらに、若い世代を中心に環境意識が高まっており、企業の環境への取り組みは、人材確保の面でも重要な要素のひとつです。

環境対策は、もはやコストではなく投資として捉えられています。この取り組みは、環境保護と経済発展の両立を目指す「グリーン成長戦略」の中核として、今後さらに重要性を増すことが予想されます。

政府によるGX実現に向けた取り組み

政府は2050年のカーボンニュートラル実現に向け、具体的な行動計画を示しています。その中核となるのが、GX実行会議での政策議論と、民間企業の自主的な取り組みを促すGXリーグの設立です。

政府の強いリーダーシップのもと、官民一体となったGX対策が加速しています。以下では、「GX実行会議」「GXリーグ」それぞれの取り組みについて解説します。

GX実行会議の実施

GX実行会議は、日本政府が推進するGXに関する政策を具体化し、実行するための会議です。この会議では、環境問題への対応や持続可能な社会の実現を目指し、さまざまなステークホルダーが集まり、意見交換や政策提言が行われています。

注目すべきは、「GX経済移行債」を活用した今後10年間で150兆円規模の官民投資計画です。これは、再生可能エネルギーの導入促進、省エネ技術の開発、環境配慮型製品の普及等、幅広い分野をカバーしています。

炭素に価格を付ける「カーボンプライシング」の導入等、具体的な施策も打ち出されています。

さらに、産業構造の転換に向けた支援策も重要なテーマとなっています。従来型の産業から環境配慮型への移行を円滑に進めるため、企業の投資促進や技術開発支援、人材育成等の政策が検討されています。

GXリーグの設立

GXリーグは、カーボンニュートラルへの移行を目指す企業群が協働する場として設立されました。特に、国際ビジネスに強い企業が中心となり、GXの実現を目指しています。

2024年4月時点で、日本のCO2排出量の5割以上を占める企業群がGXリーグに加入しています。

主な取り組みは以下のとおりです。

- ●排出量取引制度(GX-ETS) : 参画企業が自社の削減目標を設定し、進捗を開示した上で目標達成を目指す制度

- ●GX製品投入 : 環境に配慮した製品の市場投入を促進

- ●サプライチェーン上での排出削減 : サプライチェーン全体での排出削減を目指す取り組み

- ●ルール形成 : 排出削減を促進するためのルールを形成し、グリーン市場の創造を目指す

- ●グリーン製品の調達・購入 : 自らのグリーン製品の調達や購入が推奨される

このように、GXリーグは環境対策の枠組みを超えて、新たな市場創造と経済成長の機会として機能することが期待されています。参加企業は、環境と経済の好循環を生み出す主体として、積極的な役割を果たすことが求められています。

企業がGXに取り組むメリット

企業のGXへの取り組みは、もはや環境対策としてだけでなく、事業戦略の重要な要素となっています。企業がGXに取り組むメリットは、以下のとおりです。

- ●コスト削減につながる

- ●企業のブランドイメージ向上につながる

- ●国際的な規制に対応できる

環境と経済の好循環を生み出すGXは、企業の持続的な成長に不可欠な要素として認識されています。

コスト削減につながる

GXの取り組みは、一見すると初期投資が必要に見えますが、長期的には大きなコスト削減効果をもたらします。

今後、炭素に価格を付ける「カーボンプライシング」の導入が進むと、GXへの取り組みは企業の競争力向上にもつながるでしょう。

特に注目すべきは、省エネ設備への投資効果です。LED照明や高効率空調システムの導入、IoTを活用した電力使用の最適化等、比較的短期間で投資回収が可能な対策も多くあります。

これらの取り組みで削減できたコストを、さらなる環境投資や事業拡大に充てることで、企業の競争力強化につながります。

さらに、環境配慮型の製品開発や新サービスの創出は、新たな収益機会ももたらします。例えば、リサイクル材料の活用や環境負荷の少ない製造プロセスの開発は、コスト削減と同時に、環境意識の高い顧客からの支持獲得にもつながっています。

企業のブランドイメージ向上につながる

GXへの取り組みは、環境問題に対する企業の責任ある姿勢を示す重要な指標となっています。温室効果ガスの排出削減を通じて持続可能な社会の実現に貢献することで、企業の社会的な信頼を高められます。

環境への配慮を示すことは、企業の社会的評価を向上させる重要な要素です。GXへの積極的な取り組みを通じて、ステークホルダーからの信頼を得やすくなり、結果としてブランドイメージの向上につながります。

さらに、環境に配慮した企業活動は、消費者からの支持獲得にもつながります。

国際的な規制に対応できる

EUを中心に、国際的な環境規制は年々厳格化しています。特に注目すべきは、2026年から段階的に導入されるCBAM(カーボン国境調整メカニズム)です。これは、CO2排出量に応じて輸入品に課税する制度で、対応が遅れると国際競争力に大きな影響を与える可能性があります。

早期のGX対応は、このような国際規制への準備としても重要です。例えば、自社のCO2排出量を把握し削減目標を設定することは、将来の規制対応のためにも不可欠です。

また、サプライチェーン全体での排出量把握も求められており、取引先も含めた包括的な対応が必要となっています。

企業がGXの実現に向けてできること

企業がGXを実現するためにできることは、以下のとおりです。

- ●再生可能エネルギーの導入:太陽光発電や風力発電等、クリーンなエネルギー源を活用する

- ●エネルギー効率の向上:省エネ技術を導入し、エネルギー消費を削減する

- ●内部カーボンプライシングの導入:社内で温室効果ガスの排出に対して価格を設定し、GXに対する企業の行動を促す

特に注目すべきは、導入しやすく効果の高い対策から始めることです。以下では、企業が実践できるGXへの具体的なアプローチを解説します。

空調制御システムの導入でエネルギー効率の向上を目指せる

企業の省エネ対策で、導入しやすいうえ効果が期待できるのが空調制御システムの最適化です。空調制御サービスは、AIやIoT技術を用いて空調制御システムを最適化します。これにより、室温や湿度を自動で検知し、必要な時に必要な場所だけ空調を効率的に運転します。

また、運用データの蓄積により、さらなる効率化も可能です。

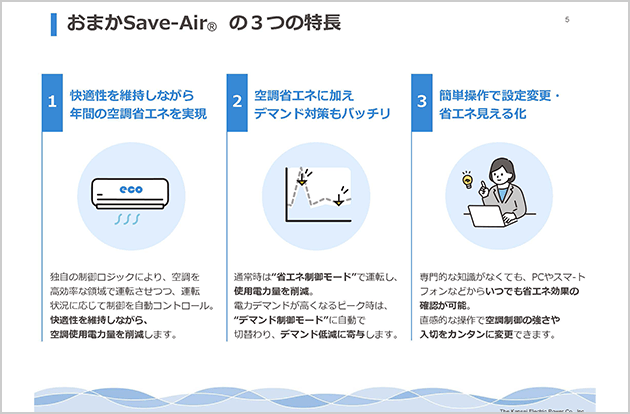

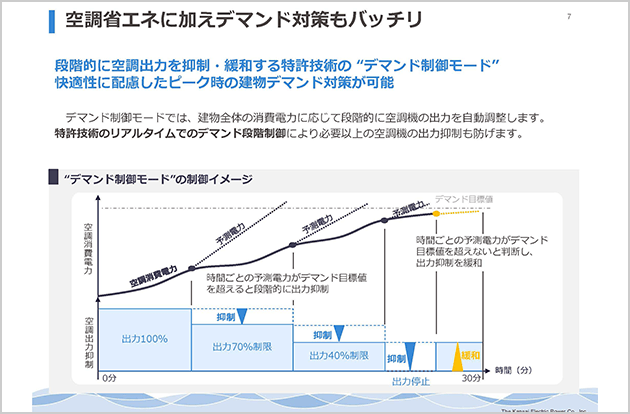

「おまかSave-Air®」はAI自動チューニング機能を搭載した空調制御サービスで、以下の特徴があります。

関西電力の「おまかSave-Air®」の特徴

- ●初期費用ゼロで安価な月額料金でサービスの導入が可能

- ●電力使用量と最大電力を抑えることで電気料金を10〜20%削減※1

- ●工事にかかる期間は2〜3日程度、既存の室外機に後付けするのみで改修工事も不要※2

- ●ダイキン工業・日立・三菱電機等の国内主要空調メーカーに対応しており※3、メーカー保証も継続

- ●最短数ヶ月〜半年前後で調査・提案・導入とスピーディな対応が可能※4

初期費用の安さや工事の手軽さ、電気料金の削減効果等、空調の省エネを検討中の企業にとって大きなメリットがあるサービスです。

関西電力公式サイトでは、「おまかSave-Air®」の導入による概算の電気料金削減額がわかる「10秒シミュレーション」が用意されているので、活用してみてはいかがでしょうか。

- 一定条件に基づく効果であり、削減を保証するものではありません。

- 設置状況等により一部室内工事が発生する可能性があります。

- 一部対象外の機器があります。

- 初回契約は原則6年、初回契約終了後は1年毎の自動更新となります。また、お客さまのご都合で解約いただく場合には、解約金をいただきます。

日本企業のGX取り組み事例

日本企業のGX取り組み事例として、GXリーグにも参加している以下の3社を紹介します。

- ●トヨタ自動車株式会社

- ●NTTグループ

- ●ENEOSグループ

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は2015年、「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表し、自動車メーカーとして画期的な環境戦略を打ち出しました。

注目すべきは、「新車CO2ゼロチャレンジ」と「工場CO2ゼロチャレンジ」の2つです。

前者では、2050年までに新車の走行時CO2排出量を90%削減(2010年比)する目標を設定。この実現に向け、EV(電気自動車)や燃料電池車(FCV)等の次世代車の開発・普及を加速させています。

工場でのCO2削減も徹底しており、再生可能エネルギーの導入や水素利用技術の開発を推進。例えば、ブラジル工場では2015年に電力の100%再生可能エネルギー化を達成し、他の工場でも太陽光・風力発電の導入を進めています。

さらに、サプライチェーン全体でのCO2削減にも取り組んでおり、部品メーカーと協力して環境技術の開発や省エネ設備の導入を推進。この包括的なアプローチは、自動車産業全体の環境対策をリードする存在として評価されています。

NTTグループ

NTTグループは、情報通信業界のリーディングカンパニーとして、独自の環境戦略を展開しています。

2021年9月に発表した「NTT Green Innovation toward 2040」では、2040年度までのカーボンニュートラル実現を目指す具体的なロードマップを示しました。

特筆すべきは、二つの革新的なアプローチです。一つは、再生可能エネルギーの積極的な導入で、2030年までに利用率30%以上を目指します。

もう一つは、次世代通信インフラ「IOWN」の開発・導入による消費電力の大幅削減です。これら二つの取り組みにより、2030年度までにグループ全体の温室効果ガス排出量を80%削減(2013年度比)する計画です。

さらに注目すべきは、自社の取り組みを社会全体に広げる姿勢です。例えば、データセンターの省エネ技術を他企業に提供したり、環境配慮型のICTサービスを展開したりすることで、社会全体のCO2削減に貢献しています。

国際的な気候変動イニシアティブ「SBT」にも参画し、2021年12月には「1.5℃水準」の認定を取得しました。これは、パリ協定の目標達成に向けた科学的根拠のある削減目標として、国際的に高い評価を受けています。

ENEOSグループ

エネルギー業界のリーディングカンパニーであるENEOSグループは、2023年5月に新しいカーボンニュートラル基本計画を発表しました。

特筆すべきは、2040年度までの自社排出(Scope1+2)実質ゼロ化と、2050年度に向けたScope3を含む包括的な環境戦略です。

計画の特徴は、「排出削減」と「社会への貢献」という二つの柱にあります。自社排出については、2030年度までに46%削減(2013年度比)という具体的な中間目標を設定しています。

これを実現するため、製油所でのCO2見える化システムの導入や、CCS(CO2の回収・貯留)事業の展開、森林吸収プロジェクト等、多角的なアプローチを進めています。

特に注目すべきは、エネルギー供給のCI(炭素強度)半減を目指す取り組みです。これは単なる化石燃料の供給削減ではなく、水素やカーボンニュートラル燃料、再生可能エネルギーへの転換を意味します。

例えば、2023年2月には西日本カーボン貯留調査(株)を設立し、大規模なCO2貯留事業を推進しています。

さらに、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の推進にも力を入れており、製油所や製錬所の設備を活用したケミカルリサイクル等、新たなビジネスモデルの構築も進めています。

企業全体の取り組みでGX実現を目指そう

GXは、環境問題への対応と企業の持続的な成長を両立させる重要な経営戦略です。再生可能エネルギーの導入や省エネ技術の推進等、具体的な取り組みを通じて、温室効果ガスの排出削減を目指します。

例えば、空調制御システム「おまかSave-Air®」の導入は、省エネを実現する有効な対策の一つです。

企業にとってGXは、単なる環境対策ではなく、コスト削減や競争力強化につながるビジネスチャンスでもあります。

さらに、EUによる環境規制強化への対応も急務となっています。GXへの取り組みを通じて、企業は環境への責任を果たしながら、持続可能な成長を実現できます。

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

監修者 近藤 元博(こんどう もとひろ)

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステム並びに新エネルギーシステムの開発、導入を推進。「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」 他エネルギーシステム、資源循環に関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

サービス概要資料

おまかSave-Air®

エネルギーコスト削減、脱炭素に向けた取り組みのために、まず始めるべきは 「空調の省エネ」 です。現在お使いの空調機に制御用コンピューターを取り付けるだけで、省エネと快適性の両立ができる全く新しいサービスです。

資料の一部をご紹介

- これまでの空調省エネの課題

- おまかSave-Air®の概要

- 導入効果

- サービス料金

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。