電力の見える化とは?省エネ・節電対策に効果的な方法やメリット・デメリットを解説

2025.2.27

関連キーワード:

- 電力の見える化

目次

企業が省エネ・節電対策に取り組む際には、「電力の見える化」が大切です。

「電力の見える化」を簡単に説明すると、リアルタイムな電力使用量を可視化することです。これにより具体的な節電対策を講じられるようになります。

この記事では電力の見える化の概要や導入方法、メリット・デメリットを解説します。

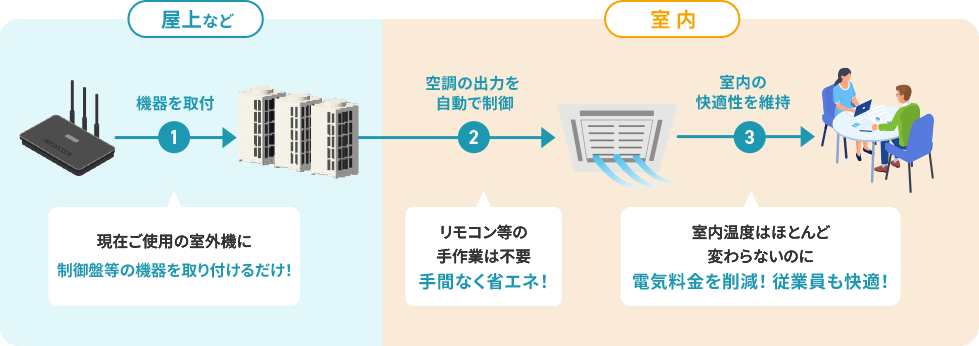

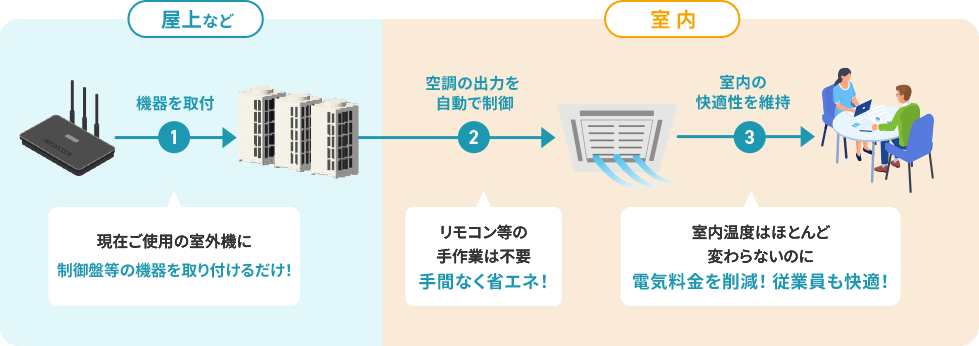

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

電力の「見える化」とは?

「電力の見える化」 とは、電力使用量を数値やグラフで確認可能とすることを指します。

具体的には、スマートメーターやEMSの登場により、電力に関するより詳しい情報をモニタリングできるようになりました。

電力使用量が見えるようになると、普段の業務のなかで何に対してどれくらいの電力が使われているのかを可視化できます。電力の無駄遣いを抑えられるようになり、日常の中で自然と省エネに取り組む効果が見込まれます。

電力の見える化が進む背景

電力の「見える化」が進む背景には、2011年に発生した東日本大震災による被害が挙げられます。

東日本大震災の影響で電力需給の逼迫に直面したことで計画停電が行われ、電力使用量の制限により、個人の生活や企業活動へ大きな負担がのしかかりました。

その経験を経て、電力需給バランスを意識したエネルギー管理の対策が必要となり、2013年に改正された省エネ法により、電力使用量が全国的にピークを迎える時間帯に、電力使用量を制限する「電力の需要の平準化」と呼ばれる対策が行われました。

こうした対策を持続的に行うには、時間帯ごとの電力使用量の把握が必要不可欠です。その手段として、電力の「見える化」が進められています。

電力を見える化するための方法

企業が電力を 「見える化」 するには、主に次の2通りの方法が挙げられます。

企業が電力を見える化するための方法

- ●明細書をデータ入力する

- ●明細書をデータ入力する

明細書をデータ入力する

毎月の電気料金を把握するには、明細書を手入力でデータ化する方法があります。

手作業でデータを入力するため、最も手軽に取り組める方法で、設備費用等の新たな追加コストが発生しない点がメリットです。

一方、月単位でしか情報を取得できないケースが多く、時間別や設備別等の詳細なデータは取得できません。

また、人力で入力を行うためにヒューマンエラーが発生する可能性もあり、正確性に欠ける点がデメリットです。

専用のシステムを導入する

企業が電力を 「見える化」 するための最も効果的な方法は、社内に専用のシステムを導入する方法です。

電力の「見える化」を可能とする専用システムには、「デマンド監視装置」や「デマンドコントローラー」、「エネルギーマネジメントシステム」等の種類があります。

電力の「見える化」のための専用システムの特徴

| システム | 特徴 |

|---|---|

| デマンド監視装置 | 使用電力を監視して管理者に通知を行う警報システム 通知を行う機能のみで自動制御機能等は付いていない |

| デマンドコントローラー | 顧客自身がデマンドの目標値を設定して電気機器を管理することで、最大デマンドの上昇を抑制し、契約電力の減少を図るシステム |

| エネルギーマネジメントシステム(EMS) | 電力以外に水道やガス等、エネルギー全般の使用状況をモニタリングするためのシステム EMSの対象とする施設によって 「BEMS」、「HEMS」、「FEMS」、「MEMS」、「CEMS」 等の種類がある 一般的なオフィスビルでは 「BEMS(Building and Energy Management System)」 が該当する |

「デマンド」 とは、刻々と変化する需要電力を計量器で測定し、30分間※の平均使用電力(稼働負荷の平均容量)を算出したものです。過去1年間(測定した月と前の11ヶ月)のデマンド値のうち、最も大きい値が 「最大需要電力(最大デマンド値)」 となります。

例えば、同月内でデマンド値が150kWの時間帯と300kWの時間帯あった場合、電気料金を計算には最大需要電力(最大デマンド値)である300kWが用いられます。

専用システムを導入すると、日ごとや時間別、設備別の電力使用量がモニタリング可能となり、社内に蓄積されたデータを元に省エネや節電対策を講じられる点がメリットです。

一方、設備導入費が発生する点に加え、ある程度の専門知識が必要で、成果が出るまでに一定の時間を要する点が課題に挙げられます。

それぞれについては以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。

関連記事:デマンドコントロールシステムの役割とは?導入メリット・デメリットを解説

関連記事:デマコンとは?種類と仕組みや省エネ・経費削減のメリット・デメリットを解説

関連記事:電気料金削減のために企業が取り組むべき対策!メリットや機器・サービスの選び方も解説

関連記事:デマンド監視装置とは?主な機能や導入メリット・選ぶ際の注意点を解説

関連記事:エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?基礎知識やメリット・課題を解説

電力を見える化するメリット

企業が自社の電力を見える化すると、以下のメリットがあります。

電力の「見える化」のメリット

- ●電力使用量が数値やグラフで確認でき、非効率な機器の特定や運用方法を見直せる

- ●電力使用量を最適化することで省エネや経費削減の効果が期待できる

- ●従業員の省エネや電力使用量に対する関心を高められる

電力の見える化により電力使用量が把握できると、何に対してどれほどの電力が使用されているかを特定可能です。

例えば、電力効率の悪い機器がある場合は使用の停止、省エネ効率の高い機器への買い替えを検討することで、電力使用量の無駄を省けます。

また、企業での省エネや節電対策は、従業員一人ひとりの意識改革が必要不可欠です。

電力の見える化で誰もが日常の電力使用量を認識できる状態にすると、従業員全体の省エネや電力使用量に対する関心を高める効果も期待できます。

電力を見える化するデメリット

さまざまなメリットがある一方、企業が電力を見える化するには、以下のデメリットへの注意も必要です。

電力の「見える化」のデメリット

- ●人力で省エネ対策を行うとヒューマンエラーが発生する場合がある

- ●専用システムの導入時は企業の負担が大きくなる可能性がある

- ●機器の仕様で導入が難しい場合がある

- ●継続的な運用には専門知識が必要となる

先述のとおり、電力の見える化には 「手作業で明細書をデータ化する方法」 と 「専用システムを導入する方法」の2種類があります。

手作業で省エネ対策を行う場合、余計なコストが不要ですぐに省エネや節電対策に取り組めますが、ヒューマンエラーが発生する可能性がある点に注意が必要です。

一方、「デマンド監視装置」 や 「デマンドコントローラー」 等の専用システムを導入する場合、企業の負担が大きくなる可能性があります。

また、機器との相性の問題で専用システムの導入が難しい場合や、継続的な運用には専門知識が必要となるといった課題も挙げられます。

より正確なデータを取得して省エネや節電対策を講じるには、専用システムの導入が効果的ですが、上記の課題がある点を踏まえたうえで検討しましょう。

電力の見える化で省エネ・節電を目指すなら関西電力の「おまかSave-Air®」

高い省エネ性能や節電効率を目指すために電力の見える化を検討している場合は、関西電力の「おまかSave-Air®」がおすすめです。

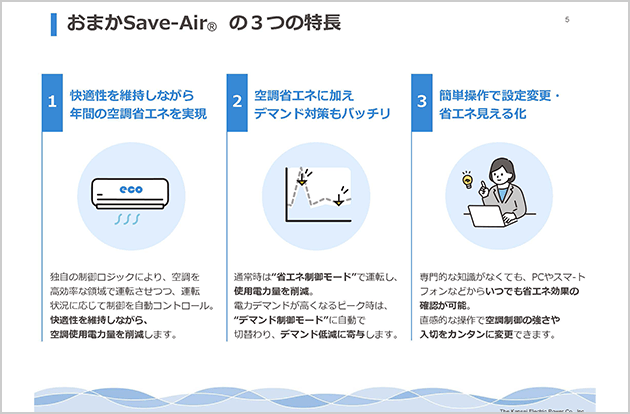

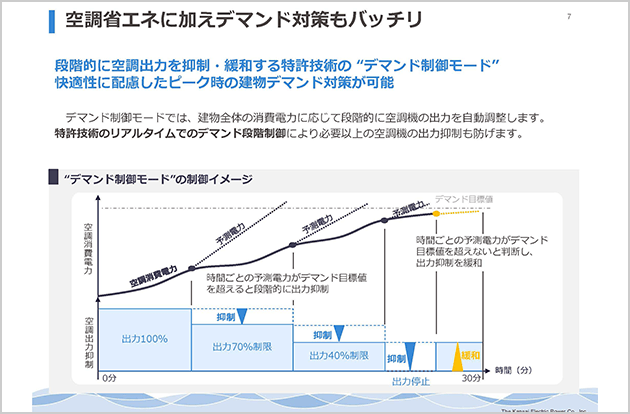

「おまかSave-Air®」は、関西電力グループオリジナルの制御ロジック(特許取得)により、空調を自動制御し、オフィスの快適性を維持しながら電気料金の削減を実現します。

関西電力の「おまかSave-Air®」の特徴

- ●初期費用ゼロ・安価な月額料金でサービスの導入が可能

- ●電力使用量と最大電力を抑制することで電気料金を10〜20%削減※1

- ●工事にかかる期間は2〜3日程度、既存の室外機に後付けするのみで改修工事も不要※2

- ●ダイキン工業・日立・三菱電機等の国内主要空調メーカーに対応しており※3、メーカー保証も継続

- ●最短数ヶ月〜半年前後で調査・提案・導入とスピーディな対応が可能※4

また、誰でも・どこからでも使いやすい設定画面も「おまかSave-Air®」の魅力です。「10秒シミュレーション」で概算の電気料金削減額を確認のうえ、検討ください。もちろん全国(沖縄・離島を除く)で利用可能です。

一般的なオフィスビルでは9〜19時頃に高い電力使用量が続く傾向にあり、エネルギー消費割合は 「空調」 が40〜50%と大半を占めています※5。

つまり、空調にかかる電力使用量を制御できれば、大きな節電効果が期待できます。

電力を見える化して、省エネやコスト削減も目指しましょう。

- 一定条件に基づく効果であり、削減を保証するものではありません。

- 設置状況等により一部室内工事が発生する可能性があります。

- 一部対象外の機器があります。

- 初回契約は原則6年、初回契約終了後は1年ごとの自動更新となります。また、お客さまのご都合で解約いただく場合には、解約金をいただきます。

- 出典: 経済産業省資源エネルギー庁「夏季の省エネ・節電メニュー」

「電力の見える化」 は省エネ・節電対策に効果的

「電力の見える化」 とは、日々の電力使用量を数値やグラフで確認可能とすることです。

電力使用量が可視化されれば、何に対してどれくらいの電力が使われているのかをひと目で判別でき、電力の無駄遣いを防げます。

企業で電力の見える化を実施すれば、従業員全体の省エネ・節電に対する意識が向上する効果も期待できます。

電力の見える化を導入するには、「人力で毎月の明細書をデータ入力する方法」 や 「専用システムの導入で自動モニタリングを行う方法」 の2種類があります。システムを導入すれば日ごとや設備ごと、時間帯別のより細かな情報を取得でき、省エネや節電対策に活かせるようになるでしょう。

なお、業態に限らず、オフィスビルのエネルギー消費割合の大半は 「空調」 が占めています。電力を見える化して省エネやコスト削減を目指したい場合は、空調自動制御サービス「おまかSave-Air®」がおすすめです。

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

監修者 大岩 俊之(おおいわ としゆき)

家電製品総合アドバイザー。理系出身の元営業マン。電子部品メーカー・半導体商社・パソコンメーカーなどで、自動車部品メーカーや家電メーカー向けの法人営業を経験。その後、セミナー講師として活動する傍ら、家電製品の裏事情を知る家電コンサルタントとして活動開始。TBSラヴィット!や東海地区のテレビ番組に「家電の達人」として出演した経験を持つ。現在は、家電製品アドバイザー資格試験のeラーニング講師も務める。

サービス概要資料

おまかSave-Air®

エネルギーコスト削減、脱炭素に向けた取り組みのために、まず始めるべきは 「空調の省エネ」 です。現在お使いの空調機に制御用コンピューターを取り付けるだけで、省エネと快適性の両立ができる全く新しいサービスです。

資料の一部をご紹介

- これまでの空調省エネの課題

- おまかSave-Air®の概要

- 導入効果

- サービス料金

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。