法人の経営判断で考える太陽光発電導入のメリットとリスク回避法

2025.9.24

関連キーワード:

- 太陽光発電

- 法人

目次

近年、企業経営において環境配慮やコスト削減が大きなテーマとなっており、その解決策の一つとして太陽光発電の導入が注目を集めています。

ただ、太陽光発電はさまざまな経営メリットが期待できる一方で、仕組みに対する理解が不十分なまま導入すると、思わぬリスクを招く可能性もあります。

今回は、法人が太陽光発電を導入する際に知っておきたいメリットと、リスク回避について詳しく解説します。

例えば、コスト面や運用面でのリスクに備えたいと考えている方にとって「PPAモデルでの太陽光発電の導入」を初期段階で検討することがポイントとなります。

これらの詳細についても解説していくため、太陽光発電の導入にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

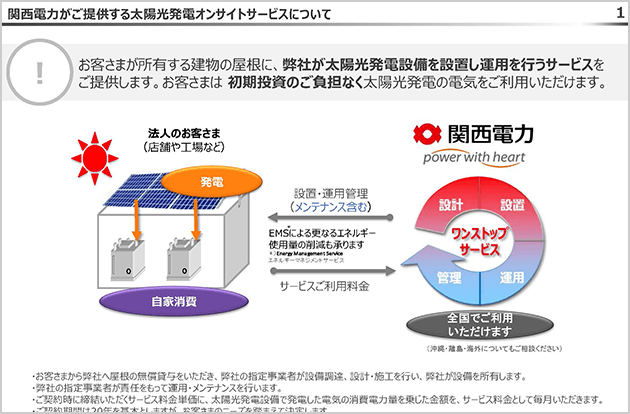

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

法人が太陽光発電を導入する主な経営メリット

太陽光発電の導入によって得られる経営メリットは、大きく分けて下記の3点です。

- ●電気料金の削減

- ●SDGsや脱炭素経営で企業価値を高める

- ●非常用電源や遮熱効果など副次的メリット

太陽光発電の導入は初期投資などハードルが高い一方で、長期的に見れば経営の安定や企業価値の向上につながる施策です。

代表的なメリットを確認しておきましょう。

電気料金の削減

太陽光発電の導入効果として真っ先にあげられるのが、毎月の電気料金が削減できる点です。

自家消費型のシステムであれば昼間の電力を太陽光で賄い、購入電力量を抑えることが可能です。

特に、日中稼働する工場やオフィスでは高い削減効果が期待できます。

さらに、蓄電池との併用でピークシフトやピークカットを実施することで、より効率的な電気料金削減が見込まれます。

導入前にシミュレーションを行い、回収年数や削減額の目安を把握しておくと安心です。

SDGsや脱炭素経営で企業価値を高める

環境配慮が重視されるいま、再生可能エネルギーを利用する企業姿勢は評価されやすくなっています。

CO₂排出削減はSDGsの目標達成にもつながり、ESG投資を重視する投資家や取引先からの信頼向上にも寄与します。

例えば自治体との入札や、大手企業との取引で「環境配慮」を条件とするケースも増えている背景から、競争力の強化につながる可能性もあります。

社内外の広報にも活用できる点も魅力です。

非常用電源や遮熱効果など副次的メリット

太陽光発電設備と蓄電池を導入することで、停電時の非常用電源として活用もでき、災害時の事業継続性向上に役立ちます。

地震やパンデミック、システム障害などの緊急事態において、いかに事業を継続できるかが近年注目されています。

こうした非常時の被害を最小限にとどめ、事業の継続と早期復旧を目指すための取り組みが「BCP(事業継続計画)」です。

太陽光発電と蓄電池があれば、非常時において電力会社からの送電が止まった際、電源の確保が可能です。

こうしたメリットがあるため、太陽光発電と蓄電池をBCP(事業継続計画)として組み込む企業も増えているようです。

さらに、屋根面をパネルが覆うことで直射日光を遮り、室温上昇を抑えられる効果も得られます。

冷房効率の向上につながるため、夏季のエネルギー負担軽減にも貢献します。

副次的ながら経営上の安心感が得られるのもポイントです。

【自己設置の場合】法人の太陽光パネル導入で知っておきたい税制優遇と活用法

法人が太陽光パネルを設置した場合に適用され得る、主な税制優遇は下記の3つです。

- ●中小企業経営強化税制

- ●カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

- ●固定資産税の軽減措置

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制とは、中小企業が特定の設備を導入する際「即時償却」または「即時償却」の支援が受けられる制度のこと。

太陽光発電設備も、特定の要件(主に自家消費型であること)を満たせば対象となります。

| 即時償却 | 前倒しで経費を計上、初年度の節税につながる |

|---|---|

| 税額控除 | 設備費用の税額を最大10%控除 |

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」とは、カーボンニュートラルの実現に向けた設備の導入などに対し、国が税額控除などの支援を行う制度のことです。

2024年4月に施行された、脱炭素化を強力に後押しするための新たな税制で、GX(グリーントランスフォーメーション)投資を促進することを目的としています。

太陽光発電設備を含む特定の脱炭素化設備への投資が対象です。

| 特別償却 | 設備費用の税額から、50%計上 |

|---|---|

| 税額控除 | 設備費用の税額を5〜10%控除 |

固定資産税の特例措置

「固定資産税の特例措置」として、特定の条件をクリアした対象設備に対し、固定資産税の課税割合を軽減している場合があります。

具体的な措置内容や条件については、下記の関連記事をご覧ください。

関連記事:太陽光発電設備に固定資産税はかかる?計算方法もわかりやすく解説

税制優遇を最大限に「活用」するポイント

「太陽光パネルを導入すれば、自動的に税制優遇が適用される」わけではありません。

以下のポイントを押さえることで、これらの優遇措置を自社にとって最大限に有効活用し、導入効果をさらに高めることができます。

- ●自社の経営状況と税務計画に合わせた「選択」と「組み合わせ」

- ●適用要件を確実に満たすための「導入計画」

- ●専門家と連携した「確実な手続き」

例えば、即時償却と税額控除、どちらの制度を選択するか、また、複数の制度が適用可能な場合にどのように組み合わせるか(固定資産税軽減措置との併用など)は、自社の経営状況に応じて最適な判断が異なります。

今後の利益見込み、資金繰り、ほかの設備投資計画などさまざまな視点から自社の経営状況を考えたうえで、選択を行いましょう。

太陽光発電導入に伴う法人特有のリスクと注意点

太陽光発電の導入で発生するリスクや注意点は、下記のとおりです。

- ●初期費用や維持管理コストの負担

- ●屋根構造への負荷や反射光トラブル

- ●発電量の天候依存と収益変動

- ●補助金や優遇制度の期限切れリスク

一部のリスクはPPAモデルでの導入によって回避することが可能です。

PPAモデル含め、詳細を解説します。

初期費用や維持管理コストの負担

太陽光発電の導入には、規模や設置方法に応じて数百万円から数千万円単位の初期投資が必要です。

自社で全額を調達するケースでは、この負担がキャッシュフローに影響し、ほかの設備投資や人件費の余力を奪う可能性もあります。

導入時に「売電収入や節電効果ですぐに回収できるだろう」と考え、現金や借入で無理な投資をしてしまうと、経営全体のバランスが崩れやすい点に注意しましょう。

さらに設置後も定期点検やパネルの洗浄、パワーコンディショナ(PCS)の交換など、年間で数十万円規模の維持管理コストが発生します。

特にPCSは10〜15年で交換が必要になることが多く、本体価格と工事費をあわせておよそ30万円が相場です。

設備の規模が大きいほど維持費も比例して増えるため、長期的なコストを見積もっておかないと「思ったより利益が残らない」という事態になりかねません。

リスクを減らすためにできることと、PPAモデルについて

コスト面の負担を減らすためには、初期投資額だけでなく、維持管理の見積りも含めて総コストを事前に把握することが大切です。

初期費用や維持費などの負担軽減を重点的に考えるのであれば、PPAモデルの検討をおすすめします。

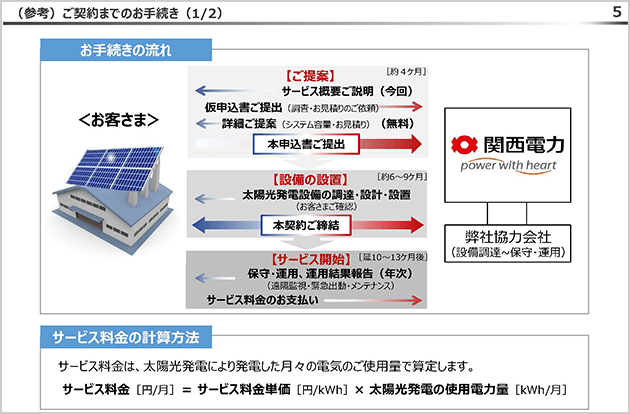

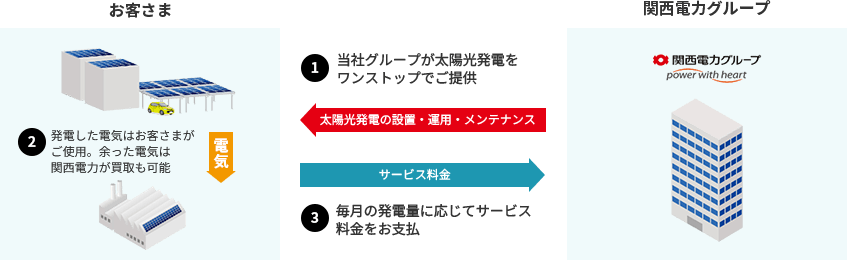

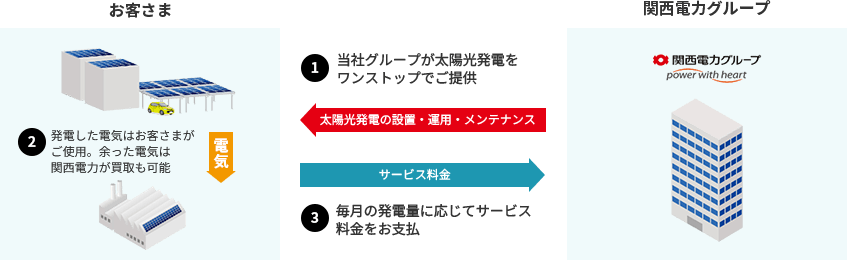

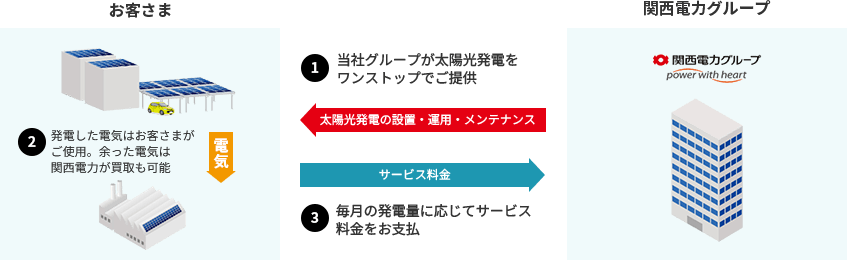

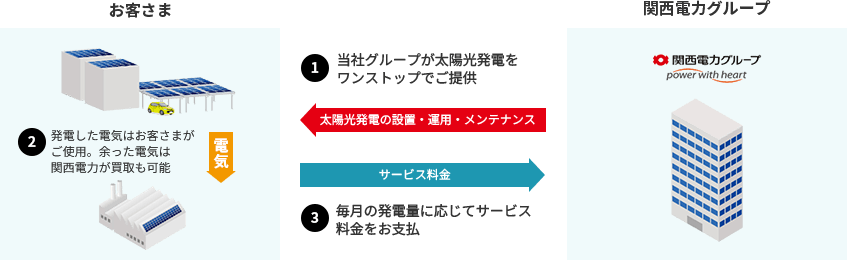

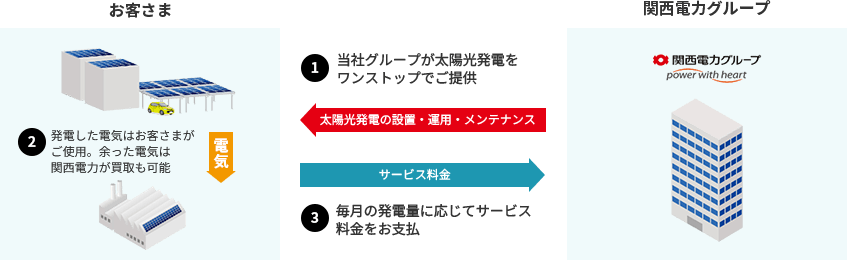

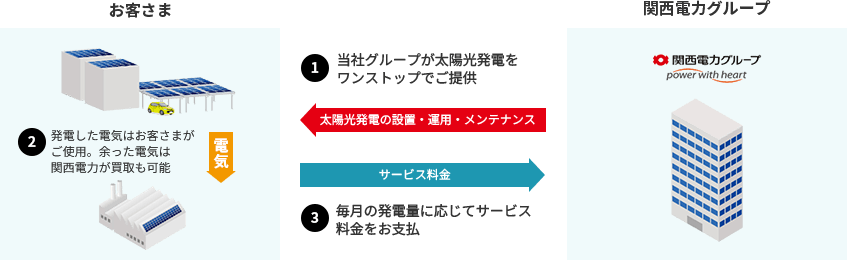

PPAモデルとは、法人が太陽光発電などの設置場所を提供する代わりに、PPA事業者が初期費用やメンテナンス費用を全額負担する仕組みのことです。

法人は毎月の発電量に応じたサービス料金を支払うだけで、発電によって生じた電気を使用することができます。

こうしたPPAモデルの活用も含め、無理なく継続できる規模と資金計画を検討し、長期視点で事業に組み込む姿勢が重要です。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

屋根構造への負荷や反射光トラブル

基本的に、太陽光パネルの重さが屋根や家屋に影響を与えることはあまりないと考えられています。

重さが屋根全体に分散され、一点に荷重が集中して屋根が損傷しにくい仕組みで設置されているためです。

しかし築年数の経った建物は、特に注意が必要です。

太陽光パネルの重さによって屋根が耐え切れずにたわんだり、施工不良による雨漏りが発生することも可能性として0ではありません。

また、パネルの反射光が近隣住宅の窓や車両に差し込み、苦情につながったケースも過去に存在します。

反射光がトラブルとなりやすいのは、太陽光パネルを北面に設置した場合です。

設置角度やパネルの反射特性を考慮した設計が重要となるため、業者と事前にシミュレーションを行い、リスクを減らしておきましょう。

- ※建物の建築工事を行う前に、建物や地盤が建築基準法や各自治体の条例などに適合しているか確認すること。

発電量の天候依存と収益変動

太陽光発電の大きな特徴として、発電量が天候や季節に大きく左右される点があります。

晴天が多い日や夏場は発電量が安定しやすい一方で、曇天や雨の日が続くと発電量が半減するケースも少なくありません。

設置地域によっては、冬季に積雪や日照時間の短さが影響し、年間を通じて予想より低い発電量となることもあります。

こうした自然条件はコントロールできず、安定した収益を確保するうえでリスク要因になり得ます。

特に、売電価格が高かった時期の収益シミュレーションをもとに導入計画を立てると、予想外の低発電や売電単価の下落が重なり、採算割れに陥るケースが見られます。

また、経年劣化の影響を考えないシミュレーションにも注意しましょう。

太陽光発電は導入当初に比べて年々出力がおおよそ0.25〜0.5%ずつ低下すると言われており、設置後10年目以降は出力が95〜97.5%程度まで落ちるのが一般的です。

リスクを減らすためにできること

天候による収益変動リスクを軽減するためには、過去数年分の気象データや日射量データをもとに、現実的な発電シミュレーションを行うことが欠かせません。

積雪や強風の多い地域では、パネルの設置角度や耐荷重設計も重要になります。

補助金や優遇制度の期限切れリスク

太陽光発電の導入を検討する法人にとって、補助金や税制優遇制度は初期費用の負担を軽減する有力な手段です。

しかし、これらの制度は毎年度ごとに予算が決められており、申請期限が短かったり、予算の上限に達した時点で受付が終了したりしてしまう場合も少なくありません。

検討を始めた時点では制度が利用可能だったものの、申請準備に手間取るうちに期限が過ぎてしまったり、年度末の予算枠が埋まって受付停止となり、想定していた補助金が受けられなかったりする可能性も十分考えられます。

また、売電単価や優遇措置は年々縮小傾向にあり、数年前に比べると補助率が半減しています※。

特に自治体の制度は年度ごとに内容が変わりやすいため、注意が必要です。

- ※太陽光発電の設置コストが下がり始めていることから、それにあわせた調整として売電価格も年々低下している傾向にある。

リスクを減らすためにできること

優遇制度などの期限切れリスクを減らすためには、導入検討の初期段階から最新の制度情報を集め、事業計画のスケジュールを制度の申請時期に合わせて組むことが大切です。

国の「環境省」や「資源エネルギー庁」、各自治体の公式サイトなどで公開されている情報を確認するほか、経験豊富な施工業者やコンサルタントに相談するのも有効です。

また、制度の有無に関係なく事業が成り立つ収支計画をあらかじめ用意しておくことで、仮に制度が変わっても柔軟に対応できます。

前提として「制度はいつまでも同じ条件で利用できるものではない」と踏まえたうえで準備しておくと安心ですね。

太陽光発電の導入後、法人が失敗しやすいパターンと回避法

初動はうまくいったものの、そのあとの運用次第では下記のような失敗に陥る可能性があります。

- ●過剰投資による資金繰り悪化

- ●収益予測の甘さによる採算割れ

- ●不適切な設置環境や施工ミス

これらの失敗は自然に発生するものではなく、きちんとした原因があります。

原因を事前にしっかりと押さえておくことで、これらの失敗を回避することが可能です。

詳細を解説します。

過剰投資による資金繰り悪化

太陽光発電はとりあえずお金をかければ良いというわけではなく、過剰な投資は逆に経営を圧迫する原因となります。

特に全額借入で賄った場合、売電収益やコスト削減効果が返済額に追いつかず、キャッシュフローが悪化してしまうケースも少なくありません。

近年は売電価格も以前ほど高くはなく、売電収益だけに依存する計画では不安定です。

実際、初期投資額が重くのしかかり、ほかの事業活動に必要な運転資金が不足してしまった例もあります。

導入を検討する際は、まず「無理なく調達可能な資金」と「最低限必要な発電規模」を見極め、緻密なシミュレーション結果をもとに計画を立てることが重要です。

【PPA導入のススメ】資金繰り悪化を避けるためにできること

太陽光発電を設置するにもうまく運用していくにも、緻密なシミュレーションが不可欠と言えます。

もし、シミュレーションの甘さによる導入の失敗をなるべく避けたいとお考えの方は、PPAモデルの活用を検討しても良いかもしれません。

PPAモデルであれば、「発電量に応じた月額料金」を支払い、発電した電気を消費することで電力会社から購入する電気が減ることによる、「電気料金削減」というメリットを享受します。太陽光発電のサービス料金単価は一定のため、電気料金がそれより高い場合は、毎月メリットを享受できます。

自己設置の場合は、「初期投資」として支払う一方で、「売電収入」を得ることができますが、想定していた発電量が得られない等の状況によっては資金繰りが悪化する虞があります。

上記の点から、PPAモデルであれば、安定したコストメリットを出しやすくなります。

例えば関西電力では、PPAモデル「太陽光発電オンサイトサービス」を提供しています。こちらは、お客さまごとの太陽光発電の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップで提供するサービスです。

詳しくは下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

収益予測の甘さによる採算割れ

事前のシミュレーションは大切ですが、その予測が楽観的すぎると実際の収益が計画を下回り、採算が取れなくなることがあります。

「これくらいだろう」と計算に使用するデータが曖昧であったり、気候への考慮がない計算であったりなど、気が付かないところでシミュレーションが現実的な数値から外れてしまうこともあるため、慎重な判断が必要です。

例えば、設置を検討している土地よりも日射量の多い地域のデータをそのまま使ったり、パネルの劣化や影の影響を考慮しなかったりすることで、発電量の過大評価を起こすことがあります。

ほかには、制度変更により下落傾向が続く売電単価により、期待していた価格で売れず、計画通りの回収ができない例も考えられます。

設置後は定期的に発電効率が低下するため、将来的なメンテナンス費用も加味する必要があります。

収益予測を立てる際は、最悪の場合のシナリオもあわせて検討し、複数年の気象データや専門業者の診断を取り入れて現実的な数値を算出しておくと安心です。

【PPA導入のススメ】採算割れを避けるためにできること

太陽光発電を設置するにもうまく運用していくにも、緻密なシミュレーションが不可欠と言えます。

もし、シミュレーションの甘さによる導入の失敗をなるべく避けたいとお考えの方は、PPAモデルの活用を検討しても良いかもしれません。

PPAモデルであれば、太陽光発電のサービス料金単価は一定となります。そのため、シミュレーションが外れても、リスクなく一定の単価で太陽光発電で発電した電気を使い続けることができます。

例えば関西電力では、PPAモデル「太陽光発電オンサイトサービス」を提供しています。こちらは、お客さまごとの太陽光発電の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップで提供するサービスです。

詳しくは下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

不適切な設置環境や施工ミス

設置環境の調査不足や業者選びの失敗は、発電効率低下や設備トラブルの原因です。

例えば、周囲の建物や樹木の影響で日中に影がかかる場所に設置したため、年間発電量が大きく低下してしまった。

または、屋根材との相性を考慮せずに設置し、雨漏りや屋根破損につながってしまった、などのケースが考えられます。

施工に不慣れな業者が手がけたため、配線やパネル固定に不備があり、短期間で修理が必要になった例も報告されています。

発電量の不足や、火災、感電など大きな事故につながる施工ミスもあるため、業者選びにも慎重さが求められます。

回避するためには、かならず現地調査で日射シミュレーションや屋根構造診断を行うこと、さらに業者の施工実績や保証内容、メンテナンス体制まで確認することが大切です。

契約前に複数業者から提案を比較検討するのも有効です。

リスクを最小化するために法人が実施すべきポイント

太陽光発電導入のリスクを完全に0にするのは難しいですが、事前の準備と判断次第で大幅に軽減することが可能です。

代表的なポイントは下記のとおりです。

- ●自己設置かPPAモデルによる導入かを検討する

- ●実績・信頼のある業者選定

- ●綿密で現実的な収支シミュレーション

- ●補助金・税制の最新情報を事前に確認

太陽光発電の設置フローとして考えられるのは、事前の準備から運用まですべて自社で行う「自己設置」と「PPAモデルによる導入」の2通りです。

そのため「太陽光発電を導入しよう」と考え始める段階で、自己設置かPPAかを判断しておくと良いでしょう。

それぞれの詳細を解説します。

PPAモデルによる導入がおすすめ

太陽光発電の導入は、自己設置かPPAモデルの活用かによって対応すべき内容が大きく異なります。

PPAモデルとは、法人が蓄電池などの設置場所を提供する代わりに、PPA事業者が初期費用やメンテナンス費用を全額負担する仕組みです。

法人側は設備投資や維持管理の負担がなく、契約期間中はサービスの利用料金を支払う形になります。

初期費用0で導入できる点も、PPAモデルの大きなメリットと言えます。

発電設備はPPA事業者の所有物となるため、固定資産税の課税対象にならない点もメリットです。PPAモデルは、太陽光発電設備を事業者が保有して設置するため、需要家側では固定資産にならない場合があります。固定資産とならない場合、固定資産税の課税対象外となる他、減価償却が不要となり、会計処理を簡素化できます。

なお、太陽光発電設備が固定資産となるか否かは、会計士等による判断となる点ご留意ください。

また、維持管理や修理の責任も事業者側が負うため、運用上の負担軽減も見込まれます。

こうした特徴から、工場や商業施設など、大規模な屋根スペースを持つ企業を中心に活用が進んでいます。

PPAモデルは、初期負担を抑えつつ、安定的な電力供給を確保したい法人にとっては、リスクを軽減しながら太陽光発電を活用する有効な選択肢となるでしょう。

例えば、関西電力ではPPAモデルとして、お客さまごとの太陽光発電の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップでご提供する「太陽光発電オンサイトサービス」を展開しています。

詳しくは下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

実績・信頼のある業者選定

設計や施工の品質が低ければ、予定していた発電量が出なかったり、数年で不具合が発生したりするリスクが高まります。

実際、設置後数年でパネルがずれたり、配線の不良によって発電停止したりするなど、業者の不適切な施工が原因のトラブル事例も少なくありません。

長期間稼働する設備だからこそ、信頼性の高い業者を選ぶことが欠かせません。

業者の見極め方

業者を見極める際には、まず施工実績が豊富かどうかを確認しましょう。

似た規模や業種の案件でどれだけの経験があるか、過去の導入事例を具体的に提示してもらうと安心です。

提案書の内容も、設置後の維持管理まで考慮されているかを見ておくと良いでしょう。

さらに、保証内容やアフターサービスの体制も重要です。

太陽光発電のように長期間の使用を想定している設備に対し、保険会社の保証に入っているかどうかは重要なチェックポイント。

保険に加入するための高額な資金を支払えている=安定した会社、と見ることもできます。

こうした点を踏まえたうえで、契約前には複数の業者から見積りを取り、価格だけでなく提案の質や対応の誠実さも比較検討すると、失敗しにくくなります。

PPAモデルであれば、PPA事業者の定めた高い品質をクリアした施工業者を、PPA事業者が選定します。

そのため、施工業者を選ぶ手間が省けるだけでなく、安心して工事やメンテナンスを任せることができます。

一見するとコストの安さだけで決めてしまいがちですが、目先の安さが将来のトラブルにつながることもあります。

導入後も長く付き合うパートナーであるという意識を持ち、信頼できる業者かどうかを総合的に判断する姿勢が大切です。

綿密で現実的な収支シミュレーション

発電量や売電収益、節電効果は、設置条件や地域の天候に大きく左右されます。

そのため、楽観的な数字だけで判断すると、実際の収支が予想を大きく下回るかもしれません。

特に法人の場合、設備規模が大きくなる分、見込み違いの影響も大きくなりがち。

事前に現実的なデータをもとに、複数のシナリオで収支を検証することが大切です。

例えば、年間発電量は過去数年間の地域ごとの気象データから推計するのが基本です。

設置角度や方位、屋根の影の影響もかならず反映させる必要があります。

発電設備の経年劣化による出力低下(一般的に年0.25〜0.5%程度)や、売電単価の下落傾向も考慮し、長期的に収益性が維持できるか確認しましょう。

見落としやすいのが、維持管理コストや修繕費用です。

定期点検や部品交換の費用まで含めた「総コスト」を試算することで、初めて正確な損益が見えてきます。

さらに、悪天候や設備トラブルなど、想定外の発電量低下を織り込んだ悲観的なシナリオも用意しておくと、リスクに備えやすくなります。

PPAモデルであれば、これらのリスクも、PPA事業者が見積もったうえで、サービス料金を算定します。

自己設置であれば、自社でリスク算定し、投資金額の妥当性を自社で判断しなければなりません。

そのため、PPAモデルの方が、シミュレーションの手間が省けるだけでなく、シミュレーションが外れるリスクを自社で取らないですむというメリットがあります。

補助金・税制の最新情報を事前に確認

導入コストを抑えるために、国や自治体の補助金や優遇制度を活用するのは有効ですが、これらは毎年見直しが入るため、最新情報の確認が不可欠です。

申請期限や対象要件も異なるため、導入スケジュールにあわせて計画的に申請できるよう、制度の窓口や業者と連携して準備を進めておきましょう。

経営戦略として太陽光発電を導入する場合、綿密なシミュレーションが不可欠

太陽光発電は、単なるコスト削減策にとどまらず、企業価値の向上や災害対策、環境への貢献といった多面的なメリットを持つ選択肢です。

一方で、導入の失敗事例も少なくなく、資金計画や業者選び、制度活用の準備を怠ればリスクも生じます。

大切なのは、経営戦略の一環として、長期的な視点で計画を立てること。

自社の事業に適した規模・方法を見極め、適切にリスクを抑えながら進めることで、持続可能な経営への一歩を踏み出せるはずです。

しかし「自社の事業に適した規模・方法を見極める」と言っても、何から始めたら良いのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方におすすめなのが、PPAモデルによる太陽光発電の導入です。

例えば、関西電力ではPPAモデルの一環として、お客さまごとの太陽光発電の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップで提供する「太陽光発電オンサイトサービス」を展開しています。

詳しくは下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

サービス概要資料

太陽光発電オンサイトサービス

自家消費型太陽光発電で電気料金とCO₂を削減。「太陽光発電オンサイトサービス」 の概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 太陽光発電オンサイトサービスとは

- サービスの特徴

- ご提案事例

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の 「個人情報の利用目的」 および 「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 に定める 「特定電子メール」 を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。