防災関連の国家資格・法定資格・民間資格を一覧で紹介!企業ができる災害への備えも解説

2025.4.23

関連キーワード:

- 防災資格

目次

防災に関連する資格は複数あり、役割や取得方法、取得に必要な条件は資格によって異なります。

この記事では、防災に関連する資格を一覧にして紹介し、それぞれの資格の役割や取得までのステップも解説します。防災関連の資格以外で日頃から企業ができる災害への備えも紹介するため参考にしてください。

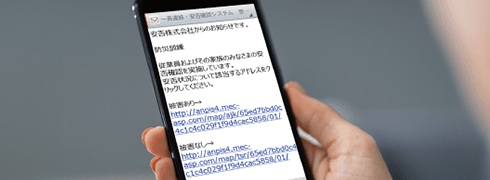

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

防災に関連する国家資格・法定資格・民間資格一覧

防災に関連する国家資格・法定資格・民間資格と、それぞれの取得要件や資格者の業務概要は以下のとおりです。

| 種別 | 資格名 | 取得要件 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 国家資格 | 救急救命士 | 試験合格 | 救急現場や救急車内で傷病者に対して救急救命措置を行う |

| 消防設備士 | 消防設備の点検・整備・工事を行う。消防法に基づき設置が義務づけられている消火器やスプリンクラー等の設備を適切に維持・管理し、火災時の安全確保する | ||

| 法定資格 | 防災管理者 | 講座受講 | 大規模建物や特定施設で火災や災害時の被害を最小限に抑えるため、防災計画の策定や訓練の実施を担う責任者。防災管理対象物では選任が義務づけられている |

| 防火管理者 | 建物の火災予防や防火計画の策定、訓練の実施を担う責任者。消防法に基づき一定規模の建物で選任が義務づけられている | ||

| 消防設備点検資格者 | 消防設備の定期点検を行う。消防法に基づき設置が義務づけられている設備が適切に機能するかを点検する | ||

| 民間資格 | 防災士 | 講座受講および試験合格 | 災害時に地域や企業で適切な対応を支援する。防災計画の作成や訓練、避難所の運営、災害発生時の迅速な対応等を行う |

| 危機管理士 | 自然災害や社会リスク発生時に、防災と危機管理に対する知識を有したリーダーとして企業・地域のために行動する | ||

| 防災危機管理者 | 講座受講および認定登録 | 「自助・共助・協働」 の原則を通じて、災害時に避難誘導・人命救助、災害発生後の復興活動・事業継続・ボランティア等に取り組む |

それぞれの資格を取得する方法や詳しい概要は後述します。

防災関連の資格が重要視される背景

防災関連の資格が重要な背景には、日本における災害発生状況があります。日本は外国と比べて自然災害が多い国とされており、防災に関連する資格は大きな意味を持ちます。以下は世界で起こった災害のうち、日本における発生回数や被害を示したデータです。

| 分類 | 世界 | 日本 ()内は世界の数値に対する割合 |

|---|---|---|

| マグニチュード6.0以上の地震回数 | 1,758回 | 326回 (18.5%) |

| 活火山数 | 1,551 | 110 (7.1%) |

| 災害死者数(単位:千人) | 191万3,000人 | 2,900人 (1.5%) |

| 災害被害額 | 24,030億ドル | 4,209億ドル (17.5%) |

近年では気候変動により、豪雨の高頻度化、強い台風の発生、高潮被害の深刻化、豪雪等の自然災害が懸念されている他、南海トラフ地震や首都直下型地震の発生確率も高まっているとされています。

自然災害を完全に防ぐことはできないため、被害を最小限に抑える 「減災」 に取り組むことが大切です。防災に関する知識を有した人材の確保は、企業の減災対策につながります。特定の条件に該当する場合、法律によって有資格者の選任が必要なケースもあるため事前に確認しておきましょう。

減災についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:減災とは?防災との意味の違いや具体的な取り組み、企業ができる対策を徹底解説

防災に関連する資格の概要と資格取得までのステップ

防災に関連する以下の資格の概要と、資格取得までのステップをそれぞれ紹介します。

- ●救急救命士(国家資格)

- ●消防設備士(国家資格)

- ●防災管理者(法定資格)

- ●防火管理者(法定資格)

- ●消防設備点検資格者(法定資格)

- ●防災士(民間資格)

- ●危機管理士(民間資格)

- ●防災危機管理者(民間資格)

救急救命士(国家資格)

救急救命士とは、現場や病院への搬送途中に救護行為を行い、必要な処置や特定医療行為の実施が許された資格者です。例えば、消防署に勤務する救急救命士は、消防本部から指令を受けて現場に急行し、応急処置を施した後、搬送中にも傷病者の心音や呼吸音の確認、心電図測定をはじめとする処置を行います。

病院の担当者への症状や応急処置内容の報告、署に戻った後の報告書の作成等が主な業務です。消防署の救命士として活動するには、所定の受験資格を満たし一般財団法人日本救急医療財団が行う国家資格試験に合格する必要があります。概要は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施者 | 指定試験機関(一般財団法人日本救急医療財団) |

| 試験地 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |

| 試験科目 |

|

| 受験手数料 | 3万300円 |

消防設備士(国家資格)

消防設備士は、建物の用途・規模に応じて設置が義務づけられている消防設備等の工事、整備を行います。甲種と乙種あわせて8つの種類があり、それぞれ以下の設備を扱えます。

| 免状の種類 | 扱える消防用設備等 | |

|---|---|---|

| 甲種特類 | 特殊消防用設備等 | |

| 甲種・乙種 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 |

| 第2類 | 泡消火設備 | |

| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | |

| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | |

| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |

| 乙種 | 第6類 | 消火器 |

| 第7類 | 漏電火災警報器 | |

| 受験手数料(非課税) | 甲種 : 6,600円 乙種 : 4,400円 |

|

消防設備士試験は、一般財団法人消防試験研究センターの中央試験センターおよび各支部で実施されており全国の会場で受験可能です。筆記試験と実技試験に合格後、資格が取得できます。

乙種は誰でも受験できますが、甲種特類や特類以外の甲種の受験資格は 「国家資格等によるもの」と 「学歴によるもの」 の2種類があるため事前に確認しておきましょう。詳細は一般財団法人消防試験研究センターのホームページで確認できます※。受験申請の方法は書面申請と電子申請どちらからでも申請が可能です。

防災管理者(法定資格)

防災管理者とは、大規模・高層建築物で地震や火災以外の災害による被害を軽減するために消防計画を作成し、防災業務を計画的に行う責任者を指します。防災管理対象物では、管理権原者が資格者から防災管理者を選任するよう義務づけられています。

防災管理者は、要件を満たして講習を実施している機関に受講を申請し、講習を終えると取得できる資格です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要件 |

|

| 講習実施者 |

|

| 講習種別 |

|

| 講習時間・講習内容 | 防災管理新規講習 : 約4時間30分(1日間) 防火・防災管理新規講習 : 約12時間(2日間) 防火・防災管理再講習 : 約3時間(半日) |

| 受講料(税込) | 防災管理新規講習 : 7,000円 防火・防災管理新規講習 : 1万円 防火・防災管理再講習 : 7,500円 |

なお、定められた 「学識経験者等」 の条件を満たし、資格証明等を提出すれば講習科目の一部が免除されます。

防火管理者(法定資格)

防火管理者とは、消防法に基づいて防火管理に関する責任を担う資格者です。一定規模以上の建物や事業所では、火災予防や消火活動の準備、避難誘導等を適切に行うため、防火管理者の選任が義務づけられています。

防火管理者は 「火災による被害の防止・軽減」 を担うため、「地震等の火災以外の災害による被害の軽減」 を担う防災管理者とは異なる資格です。

防火管理者資格には 「甲種」 と 「乙種」 があり、建物やテナントの用途や延べ床面積、収容人数によって必要な資格が異なります。なお、甲種は乙種の範囲を包括し、すべての防火対象物で防火管理者として選任できます。一方、乙種は比較的小規模な防火対象物に限定されます。

資格取得の要件やその他詳細は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要件 |

|

| 講習実施者 |

|

| 講習種別 |

|

| 講習時間・講習内容 | 甲種新規講習 : 約10時間(2日間) 乙種講習 : 約5時間(1日間) 甲種再講習 : 約2時間(半日) |

| 受講料(税込) | 甲種新規講習 : 8,000円 乙種講習 : 7,000円 甲種再講習 : 7,000円 |

防災管理者資格と同じく、定められた 「学識経験者等」 の条件を満たし、資格証明等を提出すれば講習科目の一部が免除されます。

防火管理者資格についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:防火管理者とは?仕事内容や資格取得の要件・講習について解説

消防設備点検資格者(法定資格)

消防設備点検資格者とは、消防法の規定に基づき消防用設備等が適正に維持管理できるよう、点検が行える資格者を指します。第1種、第2種、特種の3種類の資格があり、資格によって点検できる設備が異なります。

第1種、第2種と特種に分けて受講資格や必要な証明書が定められているため、事前に確認しておきましょう。詳しい内容は一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページから確認できます※1※2。その他の詳細は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施者 | 一般財団法人日本消防設備安全センター |

| 講習時間 | 3日間(18時間) |

| 講習料 | 34,384円(科目免除によって金額が異なる) |

防災士(民間資格)

防災士とは、企業や社会で活かせる災害に対する知識や技術を持つことを目的とした資格です。平常時には避難訓練や防災講習を行い、災害発生時には避難誘導・人命救助をはじめとする活動に取り組みます。民間資格のため特定の権利や行動が義務づけられるわけではありません。

民間の防災士育成機関が実施する防災士養成講座に申込み、自宅学習と会場研修を経て資格取得試験を受け合格すると取得できます。防災士資格取得までの費用は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 研修講座受講料 | 5万728円 |

| 消費税 | 5,072円 |

| 資格取得試験受験料(税込) | 3,000円 |

| 資格認証登録料(税込) | 5,000円 |

危機管理士(民間資格)

危機管理士は、災害や社会リスク発生時に、組織や地域でリーダーとして行動できる人材を育成するために作られた認定制度です。危機発生時に適切かつ迅速な業務が遂行可能な知識・能力を有し、減災に取り組みます。

自然災害への対応を基本とする防災士に対して、危機管理士は自然災害と社会リスクに対応できる人材を認定する点で異なります。

特定非営利活動法人日本危機管理士機構が実施する講座に申込み、3日間の講習を受けた後、最終日の試験に合格すると資格が付与されます。電子講座にも対応しており、Web講義動画を1ヶ月視聴し、最終日のWeb試験に合格すると取得可能です。

資格の種類は 「一級危機管理士」、「危機管理士(社会リスク)」、「危機管理士(自然災害)」に分けられ、一級危機管理士のみ他の2つの資格を取得した2年後に受験できます※。

社会リスクと自然災害の資格取得にかかる費用は以下のとおりです。

| 項目 | 費用(個人正会員の場合) |

|---|---|

| 年会費 | 1万円 |

| 講座料 | 4万円 |

| 試験料 | 1万円 |

- ※ 一級管理士の資格取得にかかる費用は総額15万円(講座料12万円、試験料3万円)です。

防災危機管理者(民間資格)

防災危機管理者とは、防災・減災に関する知識や意識、技能を備えることを目的とした資格を指します。災害発生時には人命救助や避難誘導を行う他、復興活動や事業継続ができるよう率先して活動するための知識を身につけることが可能です。

一般社団法人教育システム支援機構が実施する講座に申込み、通信・在宅学習や総務省消防庁が実施する 「防災・危機管理eカレッジ」 や、普通救命講習を受講したのち、認定登録を行うことで取得できます。

受講料は5万8,800円(学生の方は学生割引で5万6,800円※)です。

- ※ 教材・添削料等すべての費用(税込)が含まれています。

防災関連の資格を取得する主なメリット

防災関連の資格を取得する主なメリットは以下のとおりです。

- ●災害から自身や周囲の人を守る知識・スキルが身につく

- ●防災に関わる仕事に就ける

- ●企業・職場で重宝される人材になる

それぞれ詳しく紹介します。

災害から自身や周囲の人を守る知識・スキルが身につく

防災関連の資格を取得すると、災害時に適切な判断や行動ができる知識とスキルを身につけられます。地震や火災が発生した際の初動対応、避難経路の確保、応急手当の方法等、災害時の迅速な対応に活かせるでしょう。

防災に関する知識やスキルは自分自身の身を守るだけでなく、家族や友人、近隣住民の安全確保、災害発生前に備えを行う際にも役立ちます。

防災に関わる仕事に就ける

防災関連の資格は、専門職としてのキャリアパスを広げる要素にもなります。例えば、防災士や防火管理者の資格は、企業や自治体での災害対応部門、避難所の運営支援、リスクマネジメントコンサルティング等の分野で活用できる可能性があります。

近年、自然災害の増加に伴い防災の専門知識を持つ人材への需要が高まっているため、資格の取得によりキャリア形成にもつなげることが可能です。

企業・職場で重宝される人材になる

防災資格を持つことは、企業内での評価を高め、より信頼される存在になることにもつながるでしょう。防火管理者や災害対策担当者としての役割を担うことで、会社の安全管理体制の強化に貢献できます。

防災訓練の指導やリスク評価等、具体的なスキルを活かして職場全体の安全意識を向上させることも可能です。結果的に昇進やキャリアアップにも有利に働く可能性があります。

防災関連の資格取得以外に企業ができる防災対策

防災関連の資格取得だけではなく、実際に災害が発生することを想定した対策も重要です。資格以外で企業ができる防災対策には以下が挙げられます。

| 災害対策の一例 | 概要 |

|---|---|

| BCPの策定 |

|

| 防災倉庫の設置 |

|

| 安否確認システムの導入 |

|

特にBCPは国からガイドラインが提供される等、企業に策定が求められている災害対策のひとつです。BCP策定のなかでは、リスクの洗い出しや防災倉庫の設置検討の他、災害発生時の包括的な行動計画を作成するため、さまざまな災害・緊急事態に応用できます。

災害対策に人的リソースを割くことが難しい場合は、安否確認システムの導入もおすすめです。安否確認メールの自動配信や回答結果の自動集計、未回答者への自動再配信により迅速に従業員の安否を確認でき、災害時の業務負担を大幅に削減できます。

資格の取得だけではなく、実際に災害が発生した際に有効活用できる対策も用意しておきましょう。なお、BCPや防災倉庫についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介

関連記事:防災倉庫の中身とは?防災用品一覧や設置・保管場所のポイントを解説

関連記事:安否確認システムとは?主な機能や導入メリットを紹介

防災関連資格の取得に加えて災害対策の強化を目指すなら 「ANPiS」 がおすすめ

企業に防災関連の有資格者が在籍していると、災害時の備えを強化できます。しかし、資格者だけで企業の安全を守り対策を進めるには限界があります。

そこで、人的リソース不足を補う方法として、安否確認システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。安否確認システムは、比較的低コストで導入できる災害対策のひとつです。

備えとして安否確認システムを導入するなら、 「ANPiS」 の導入を検討してみてください。「ANPiS」 は関西電力が提供している安否確認システムです。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。

気象庁の情報と連動でき、災害発生時には迅速な対応が可能です。部署ごとの手動配信やアンケート機能は平常業務にもご活用いただけます。

【利用できる機能】

- ●気象庁情報と自動連携(地震、特別警報等)

- ●従業員の回答結果自動集計

- ●未回答者への自動再配信

- ●手動配信によるパンデミック対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断グループ設定

- ●個人情報の秘匿性確保

- ●家族の安否登録機能

- ●LINE配信(有償オプション)

初期費用ゼロ、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランを用意しています。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能です。安否確認システムの導入を検討しているなら、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

適切な防災関連資格を取得して災害発生時に備えよう

防災に関連する資格は国家資格・法定資格・民間資格をあわせると複数あります。一部の資格はオフィス・店舗の規模に応じて取得が必須なものもあるため、事前に確認することが大切です。

一方、防災に関する知識を有した資格保有者がいれば安心というわけでもありません。実際に災害が発生した時の行動計画は企業全体で考える必要があります。

特に従業員の安全確保や事業の継続性確保は、災害発生時に企業にとっての最優先事項のひとつです。災害発生時の業務負担を減らし、効率化を図れるシステムとして安否確認システムの導入をおすすめします。

「ANPiS」 は、災害時に役立つ機能を備えながら、初期費用ゼロ、月額6,600円(税込)から導入できる安否確認システムです。防災関連の資格の取得にあわせて、災害対策に有効活用できるシステムとして導入をご検討ください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。