【2025年】安否確認システム・サービスとは?主な機能や導入メリットを紹介

2025.9.16

関連キーワード:

- 安否確認システム

目次

災害はいつ発生するか予測が難しく、安否確認システムの導入を先送りにしてしまうこともあるかもしれません。しかし、災害が発生してから後悔することのないよう、平時のうちに備えておくことが重要です。

この記事では、安否確認システムの重要性や利用可能な機能、導入のメリットや選び方を紹介します。

無料トライアルで使用感を試すことができる安否確認システムも紹介するため、導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

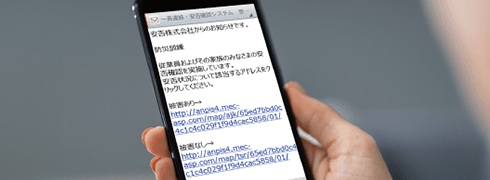

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

安否確認システムの概要・目的

安否確認システムとは、地震や台風等による自然災害や、パンデミック発生等の緊急時に、従業員や家族の安否状況を確認できるシステムです。

安否確認システムに登録すると、登録者へのメッセージの自動配信や手動配信が可能になり、災害時・緊急時の業務が効率化できます。利用可能な機能や導入のメリットは後述しているので参考にしてください。

安否確認システムの重要性が高まる背景

日本は世界でも自然災害が多い国であり、企業は災害時・緊急時に迅速かつ正確に従業員の安否を確認する必要があります。そのため、災害への備えとして安否確認システムの導入が進んでおり、公的機関からは 「BCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)」 策定が推奨されています。

自然災害によって企業が被る損害は甚大で、物的損失はもちろん、従業員の安否確認が遅れると、事業再開が遅れ、さらなる経済的損害を引き起こすリスクも高まります。

自然災害による企業の物的損失額を示したデータによると、企業規模にかかわらず、約7割の企業が100〜500万円、約3割の企業が1,000万円以上の損害を受けています※1。過去の大規模地震では、中小企業の損失額だけで1.2兆円を超えるとのデータもあります※2。

これらのデータは、自然災害による被害の深刻さを示しており、日頃からの災害対策が不可欠であることがわかります。

さらに、近年は巨大地震のリスクへの不安が増大しているため、安否確認システムの導入やBCP策定の重要性はますます高まっているといえるでしょう。

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時のBCP(事業継続計画)とは?対策の効果や策定のポイントを紹介

- ※1出典:中小企業庁 「3被災による中小企業への影響 〔3〕自然災害が中小企業に与える損害」

- ※2出典:日本政策金融公庫 「中小企業における自然災害の被害と備えの実態 2 アンケートの概要 (1)分析対象の自然災害」

災害に対する企業の取り組みの現状と課題

災害対策の重要性は高まっているものの、BCPを策定している企業はそう多くはありません。日本商工会議所の2024年2月の資料を参考にすると、BCPの策定状況は以下のとおりです。

| BCPの策定状況 | 2024年2月 | 2022年9月 |

|---|---|---|

| 策定済み | 21.3% | 18.0% |

| 策定中 | 14.5% | 15.4% |

| 必要と思うが策定していない | 54.6% | 59.3% |

| そもそも必要ない | 9.6% | 7.3% |

2022年9月と2024年2月の調査を比べてみても、「策定済み」 と 「策定中」 の合計は33.4%から35.8%とわずかな増加にとどまりました。BCPを策定していない主な理由(複数回答可)は以下のとおりです。

- ●必要なノウハウ・スキルがないため(約47%)

- ●人的余裕がないため(約44%)

- ●家族経営等で企業規模が小さく、柔軟に対応できるため(約30%)

上記のデータからは、リスクに備える重要性を認識している企業が多い一方で、安否確認システムの導入やBCPの策定に踏み切れない企業が一定存在することが伺えます。

一般向けに提供されている安否確認システム・サービス

安否確認システム・サービスには、災害時や緊急時に誰でも利用できるものがあります。具体例を挙げると以下のとおりです。

| 区分 | サービスの例 |

|---|---|

| 各通信事業者が提供するサービス |

|

| 各通信事業者の情報を検索するサービス |

|

| SNS |

|

| 都道府県の防災アプリ |

|

上記のサービスは、家族、友人等の安否を確認できるサービスです。そのため、企業全体の従業員の安否を確認するには、多くのメッセージをやり取りする必要があり、効率的とはいえません。

従業員の安否を確認する目的であれば、企業向けの安否確認システムの導入をおすすめします。

企業向けの安否確認システムの主な機能

企業の災害時・緊急時の連絡手段には、企業向けの安否確認システムがおすすめです。企業向け安否確認システムでは、主に以下の機能が利用できます。

- ●気象情報と連携した自動一斉配信設定

- ●部署や所属単位に分けた配信設定

- ●従業員と家族の安否登録

- ●回答結果の自動集計

なお、関西電力の企業向け安否確認システム 「ANPiS」 の主な機能は、以下よりご確認いただけます。

気象情報と連携した自動一斉配信設定

気象情報と連携し、地震・台風・洪水等の災害が発生した時に、従業員へ安否確認メッセージを自動で一斉配信する機能です。自動配信により、管理者が手動でメッセージを作成・送信する手間を省き、迅速な対応が可能となります。

警報や注意報、特定の震度以上の地震で送信する等、条件を詳細に設定できる安否確認システムも多く、あらかじめ設定しておくことで、状況に応じた適切なメッセージが自動で配信されます。

部署や所属単位に分けた配信設定

組織内の部署やチームごとに異なる配信設定を行い、特定のグループにのみメッセージを送信できる機能です。

特定の地域にいる従業員や特定の部門が災害に巻き込まれる可能性がある場合、その地域や部署に属する従業員だけに優先的に安否確認メッセージを配信できます。

一斉配信では混乱を招くおそれのある連絡や指示も、特定の部署やグループに限定して送信できる機能があれば、状況に応じた的確な情報伝達が可能です。

従業員と家族の安否登録

従業員だけではなく、従業員の家族の安否状況を登録・確認できる機能です。

災害時や緊急時に従業員が家族の安否を確認できるので、企業は従業員の安心感を高めることができます。家族の安全が確認できれば、従業員も安心して業務に集中できるでしょう。

回答結果の自動集計

従業員が回答した安否状況をリアルタイムで自動的に集計し、管理者にわかりやすい形で表示する機能です。

災害や緊急事態が発生した際、多くの従業員からの回答を個別に確認すると時間がかかります。自動集計機能を使うことで、全従業員の回答状況を一目で確認でき、無事・被災・未回答等のステータスがリアルタイムで集計・可視化されます。

管理者の負担を軽減できる他、企業の経営機能の迅速な復旧に貢献する機能です。

未回答者への自動再配信

未回答者への自動再配信機能は、企業向け安否確認システムで従業員から確実に回答を得るための重要なサポート機能です。安否確認メッセージに未回答の従業員に対し、自動的に再度メッセージが配信されます。

大規模な災害時には、通信状況や混乱の影響ですぐに応答できない従業員がいるかもしれません。システムが未回答者を自動で検出し、リマインド設定された間隔でメッセージが再送信されれば、管理者の確認作業や再送信の負担が軽減されます。

再配信の回数やタイミングを柔軟に設定できる安否確認システムも多く、状況に応じて事前に設定しておくことで、従業員の効率的な安否確認が可能になります。

手動配信・予約配信での指示や連絡

管理者が状況に応じて柔軟にメッセージを配信できる重要な機能です。災害時や緊急時だけでなく、通常時の指示や連絡も行えます。

手動配信を活用すれば、緊急時にも従業員や特定の部署に速やかに指示を出すことができ、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。

予約配信は、特定の日時に自動でメッセージを送信する機能です。例えば、台風の接近時には、あらかじめ設定した対策指示や注意喚起を予約配信できます。

手動配信や予約配信は、緊急時に限らず、通常の業務連絡や訓練などにも活用でき、企業の意思疎通ツールとしても有効です。これにより、全社的な安全管理と業務効率の向上に貢献します。

メッセージアプリとの連携機能

普段従業員が使用しているメッセージアプリと安否確認システムを連携させ、安否確認や緊急時の連絡が従業員により迅速かつ確実に届くようにする機能です。

普段使い慣れたアプリに直接安否確認のメッセージが届くため、緊急時でも速やかに対応しやすくなります。連携により、安否確認の回答データはシステム側に自動的に反映されるので、管理者の業務が増えることもありません。

従業員が気づかずにメッセージを見逃すリスクを減らし、重要な連絡や指示が漏れることを防げる機能です。

企業が安否確認システムを導入するメリット

企業が安否確認システムを導入するメリットは以下のとおりです。

- ●災害時の連絡手段の確保

- ●従業員と家族を含めた安否確認が可能

- ●災害発生時の業務効率化を促進

- ●事業の迅速な復旧により損害を軽減

- ●個人情報漏洩リスクの軽減

- ●平常時でも機能の応用が可能

- ●BCPの策定に活用が可能

- ●企業価値の向上を実現

それぞれ簡潔に紹介します。

災害時の連絡手段の確保

2024年に発生した能登半島地震に関するアンケートでは、安否確認の手段として携帯電話やスマホアプリ、SNSなどが多く利用されたことが明らかになっています※1。

しかし、大規模な地震や台風等の災害発生時には、携帯電話やメールといった通常の連絡手段が使えなくなるおそれがあります。

通信回線にアクセスが集中し、通信が成立しにくくなる 「輻輳(ふくそう)」 と呼ばれる混雑状況に陥ることも多いです。実際東日本大震災の際は、最大で平常時の50倍以上の通話が集中したとされています※2。

こうした状況でも、安否確認システムは、専用のアプリやサーバー等を活用することで、輻輳の影響を受けにくい設計になっていることが多く、災害時の従業員の安否確認や連絡手段の確保に大きく貢献します。

従業員と家族を含めた安否確認が可能

安否確認システムの主な目的は、従業員の安否を把握することです。従業員のメールアドレスを登録しておけば、自動配信や手動配信が可能になり、安否や被害状況を確認できます。

安否確認システムのなかには、家族を含めた安否確認ができるシステムもあります。大規模な災害時は、従業員が家族の安否を心配することも多く、家族の安全が確認できるかどうかは従業員の心理的負担に大きく影響します。

安否確認システムで家族の安否が確認できれば、従業員は業務に集中できるでしょう。従業員と家族まで含めた安否を確認できるシステムの導入は、従業員の安心・安全を優先しつつ、緊急時の対応力向上に貢献します。

災害発生時の業務効率化を促進

災害時・緊急時の業務を効率化できる点も、安否確認システムを導入する大きなメリットのひとつです。

前述したとおり、人的リソース不足により安全対策を十分に進められていない企業も一定数存在します。そのような状況で、手動で従業員一人ひとりの安否を確認するには、多大な時間と労力がかかります。

安否確認システムに従業員の情報を登録すれば、災害時の自動配信から管理者の手動配信、回答の自動集計や再配信等が利用でき、安否確認業務や連絡網の管理を大幅に効率化できます。業務効率化は重要な業務の迅速な復旧にも貢献し、経営の立て直しもしやすくなるでしょう。

事業の迅速な復旧により損害を軽減

事業の停止や遅延は大きな損害をもたらします。しかし、安否確認システムを導入すれば、災害時・緊急時に従業員とスムーズに連絡がとれ、状況にあわせた適切な対処が可能です。早期の事業復旧に向けて速やかに行動でき、損害を最小限に抑えられます。

早期に事業を再開することで、顧客対応の遅れや取引先への影響を軽減し、企業の信用低下や機会損失を防げます。安否確認システムの導入は 「BCP対策」 の一環としての効果に加えて、取引先からの信頼を高める要素のひとつです。

国土交通省の「大規模災害時の交通ネットワーク機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する研究(第2章)」では、BCP策定の有無は事業の再開に大きな影響を与えているとの調査結果も示されています※。BCP等策定企業では、災害後の事業再開までにかかった期間が 「約1週間以内」 と答えた企業が約9割です。

一方、未策定企業では6割程度にとどまっています。BCP等の策定が事業の迅速な復旧に重要であることを示すデータのひとつです。

安否確認システムを導入することで、従業員の安否状況や必要な対応等の全体像も把握しやすくなり、災害時に有効なBCP策定につながる可能性も高くなります。

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時のBCP(事業継続計画)とは?対策の効果や策定のポイントを紹介

個人情報漏洩リスクの軽減

多くの安否確認システムでは、従業員の個人情報を安全に取り扱うため、セキュリティ対策が講じられています。

自社で安否確認を行う場合、事前に個人の電話番号やメールアドレスを集めます。集めた個人情報は漏洩しないよう適切に管理しなければなりません。

安否確認の際にLINEやFacebook等が使用されることもありますが、これらはプライベート利用が前提であることが多く、業務で利用する際には個人情報の管理や運用に手間がかかります。

一方、安否確認システムはSSL通信や暗号化等の各種セキュリティにより、システム側が個人情報を管理してくれるケースがほとんどです。個人情報の管理を企業が行う手間が省ける他、個人情報やプライベートな情報を知られたくない従業員も安心して登録できます。

平常時でも機能の応用が可能

安否確認システムを効果的に活用することで、通常業務の効率化が期待できます。一例は以下のとおりです。

- ●定期的な安全教育や訓練

- ●社内通知やお知らせの配信

- ●会議案内やアンケート等の業務連絡の効率化

- ●緊急連絡網の整備

災害時・緊急時以外でも有効活用できるため、業務の質や効率を高められます。

BCPの策定に活用が可能

安否確認システムは、企業のBCP(事業継続計画)を策定・運用するうえで活用できます。BCP(Business Continuity Plan)とは、地震や台風、感染症の流行等、災害や緊急事態が発生した際、事業の継続・早期復旧を目指すための計画です。

総務省では、BCPの基盤づくりの一環として、安否確認システムの導入は有効な対策のひとつであり、検討する価値があるとしています。安否確認システムの導入により従業員の状況が迅速に確認できれば、初動対応もスムーズになるでしょう。

日頃から安否確認システムを用いた訓練やシミュレーションを通じて、BCPの実効性を高めることも可能です。

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:BCPとBCMの意味や違いとは?重要性や策定手順と運用時の注意点を解説

企業価値の向上を実現

安否確認システムの導入やBCP策定等により日頃から災害や緊急事態に備えておくことは、企業価値を向上させるための手段のひとつです。

サプライチェーンの中心となる製造業、取引先への納期が重要な物流業、災害時でも顧客対応が必須のIT・通信業、金融機関等には、特に必要性が高いシステムです。適切な危機管理体制を示すことができれば、取引先の拡大にもつながるかもしれません。

災害・緊急事態発生時に従業員の安全を守る体制を整えることや、事業継続性を確保することは、従業員や家族に安心感を与えるだけでなく、取引先や株主、顧客等からの信頼にもつながります。

安否確認システムを選ぶ際のポイント

安否確認システムは複数あるため、選ぶ際に迷う方も多いかもしれません。安否確認システムは、以下のポイントに注目して選んでみてください。

- ●導入・運用コストが予算内に収まるか

- ●対応可能な災害の種類は豊富か

- ●連絡手段は複数あるか

- ●管理しやすく使いやすいか

- ●セキュリティ面は安全か

- ●柔軟な使い方ができるか

- ●無料トライアルに対応しているか

おすすめの安否確認システムについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事: 【2024年版】各社安否確認システムを比較!サービスの選定ポイントを解説

導入・運用コストが予算内に収まるか

安否確認システムを選ぶ際には、導入・運用コストが予算内に収まるかどうかを慎重に検討することが重要です。初期費用や月額料金は安否確認システムによって異なります。

利用可能な人数に応じてプランが分かれていることも多いため、予算を決めておき、機能やサポート内容を確認しつつ、初期費用、月額料金が予算内に収まるシステムを選びましょう。

対応可能な災害の種類は豊富か

災害の種類によって必要な情報や対応内容は異なります。安否確認システムを選ぶ際には、地震や台風だけでなく、大雨や土砂災害、火災、感染症の拡大等、さまざまな災害・緊急事態に対応できるかを確認することが重要です。

また、安否確認システムが気象庁や自治体からの災害情報と連動し、自動で安否確認を開始できる機能があると便利です。業務負担の軽減につながる他、正確な情報をもとに安否確認メールを送信できます。

連絡手段は複数あるか

安否確認システムは、災害発生時の輻輳状態でも、一般的な携帯電話と比べてつながりやすくなっています。

しかし、万が一の通信障害や輻輳状態に備え、複数の連絡手段を利用できるとより安心です。安否確認システムのなかには、メールだけでなく普段から使用しているSNSやメッセージアプリと連動できるものもあります。

ひとつの手段が使えない状況でも連絡が可能になり、連絡手段や安否確認の確実性が高まります。

管理しやすく使いやすいか

安否確認システムは使いやすさも大切です。直感的に操作しやすいものであれば、導入後の運用がスムーズになり、従業員や管理者の負担が軽減されます。

特に災害時・緊急時にはパニックになっていることも多いため、シンプルな操作性の安否確認システムを選びましょう。

セキュリティ面は安全か

導入する安否確認システムのセキュリティもチェックしておきましょう。安否確認システムが取り扱う情報には、管理側・従業員のメールアドレスやアプリ等の個人情報が含まれるため、適切なセキュリティシステムによる保護が不可欠です。

最新のセキュリティ基準に準拠しているか、定期的に更新されているか、問題が発生した時に対応してくれるサポート体制は整っているか等を確認しておきましょう。

柔軟な使い方ができるか

システムが柔軟に対応でき、ニーズや状況にあわせた使い方ができるかも確認しておきましょう。例えば、自動配信だけではなく、手動配信が可能か、グループ分けが可能か等をチェックしてみてください。

ニーズや状況に応じて柔軟な使い方ができる安否確認システムは、迅速な初動対応に加え、安否確認後の指示が可能になり、事業の早急な復旧につながります。

無料トライアルに対応しているか

安否確認システムの導入を検討しているものの、本当に必要か、便利か、コストに見合う性能を持っているか等、さまざまな不安があるかもしれません。

導入に迷ったら、無料トライアルが利用可能な安否確認システムの申込みを検討してみてはいかがでしょうか。実際に使用感を確認できれば、導入後のミスマッチを未然に防げます。多くの安否確認システムでは一定期間の無料トライアルが可能です。

まずは無料トライアルに対応している安否確認システムを選んで、使用感を試してみてください。

安否確認システム導入までのおおまかな流れ

続いて、安否確認システム導入までの一般的な流れを紹介します。実際の導入の流れは、サービスによって異なります。

- ①導入する安否確認システムを比較・決定する

- ②資料を取り寄せ担当者へ連絡する

- ③プラン・利用開始日を決めて申込む

- ④使い方の説明を受ける

- ⑤管理者を登録する

- ⑥従業員を登録する

- ⑦配信設定を行う

- ⑧利用を開始する

はじめて安否確認システムを利用する場合、各社の比較が難しく、機能の説明を受けても導入から運用までのイメージが湧かないかもしれません。前述したとおり、まずは一定期間の無料トライアルが可能な安否確認システムを試してみることをおすすめします。

一度試しに運用してみれば、安否確認システムの大まかな導入から運用の流れが理解できるはずです。

安否確認システムの導入なら関西電力の 「ANPiS」 がおすすめ

安否確認システムの導入を検討しているなら、関西電力の 「ANPiS(アンピス)」 がおすすめです。

ANPiSは、気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。

比較的低コストで導入でき、従業員への安否確認メールの自動配信や、回答結果の自動集計が可能です。手動でメール配信をすることもでき、部署やグループを絞った連絡にも活用できます。

災害時でも、システムの復旧を含む重要業務に、人的リソースをスムーズに集中させることができます。DR環境構築や災害対策にコストを割けない企業におすすめです。ANPiSで利用できる機能の一例は以下のとおりです。

【利用できる機能】

- ●気象庁の情報と自動で連携

- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定

- ●従業員の回答結果を自動で集計

- ●未回答の従業員に対する自動再配信

- ●手動配信による柔軟な対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断のグループ設定

- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)

- ●個人情報の秘匿性

- ●LINE配信 (有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名~ | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討する場合は、相談してみてはいかがでしょうか。

- スタンダードプランは、従業員と家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

安否確認システムの導入は企業価値の向上にもつながる

安否確認システムは、災害時・緊急時に効率的に従業員や従業員の家族の安否確認ができるシステムです。自社で管理する必要がなく、気象庁と連携したメール自動配信や未回答者への自動再配信等の便利な機能が使えます。

自然災害が多い日本では安全対策が重要視されている反面、十分な災害対策を実施できていない企業も一定数存在します。安否確認システムの導入はBCPのひとつとして有効で、簡単に導入・運用できるものも増えており、コストや手間を抑えながら災害対策を強化できる点も大きな魅力です。

安否確認システムの導入を検討しているなら、無料トライアルが利用可能なANPiSをご検討ください。災害時・緊急時に必要な機能を揃えながら、初期費用無料、月額6,600円から利用できます。2週間の無料トライアルも利用可能です。安否確認システムの導入に迷っているなら、まずはお気軽にご相談ください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。