産業用太陽光発電の20年後を見据えた課題の解決方法とは

2025.10.28

関連キーワード:

- 産業用太陽光発電

- 20年後

目次

産業用太陽光発電は、導入から20年後に「収益性の低下・老朽化・撤去問題」といった大きな転機を迎えます。

対策を怠ると、撤去費用や修繕コストがかさみ、黒字化が難しくなるケースも少なくありません。

特にこれから導入を検討している企業担当者にとっては、「20年後にどんなことが起こるのか」を事前に理解しておくことが非常に重要です。

固定価格買取制度(FIT)の終了後に売電価格はどうなるのか、設備の寿命はどの程度なのか、撤去や再投資にはどの程度のコストがかかるのか。

この記事では、将来的に直面しやすい課題や判断ポイントを整理し、長期視点で失敗しない設備投資のヒントをお届けします。

導入前に詳しい情報を得たい方は、無料の相談サービスや費用シミュレーションもぜひご活用ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

産業用太陽光発電の「20年」という節目とは?

産業用太陽光発電における「20年」という数字には、明確な意味があります。

これは「固定価格買取制度(FIT)」による売電期間が、原則として20年間に設定されているためです。

固定価格買取制度(FIT)の終了の意味

この制度では、太陽光発電を含む再生可能エネルギーによって発電された電力を、20年間の固定価格で電力会社が買い取る仕組みとなっており、期間中の価格変動はありません。

つまり、導入から20年間は安定した収益を見込めるわけです。

一方で、21年目以降、電力会社は売電する義務がなくなるため、売電価格が大幅に下がる、もしくは収益性そのものが大きく低下する可能性があるのです。

従来の売電価格は継続されず、多くの場合は市場価格や相対契約による新たな条件での売電に切り替わると考えられます。

たとえば、1kWhあたり40円で売電していた設備が、20年後には10円未満の価格でしか売電できない、という可能性も考えられます。

この変化は、事業としての継続性に大きな影響を与えるため、十分な備えが必要です。

設備の経年劣化とメンテナンス負担の増加

さらに、20年という年月がもたらす現実的な問題が「設備の老朽化」です。

太陽光パネル自体は比較的長寿命とされますが、それでも発電効率は少しずつ低下していきます。

加えて、パワーコンディショナー(通称:パワコン)等の周辺機器は、15年前後で寿命を迎えることが多く、20年の節目ではすでに交換が必要になっている場合もあります。

また、メンテナンスの頻度やコストも増加傾向にあります。

一般的に、設置から10年を超えると、故障リスクやトラブルの件数が徐々に増えていくため、定期点検や部品交換の必要性が高まるのです。

こうした設備の状態と向き合いながら、今後も運用を続けていくのか、それとも撤去や更新を検討するのか。

まさに、「20年後」はその判断を迫られるタイミングなのです。

20年後、現実に起こる3つの問題

太陽光発電を導入した当初は、「20年間は安心して運用できる」という期待のもとでスタートすることが多いものです。

しかし、その後20年を迎えると、見過ごせない現実がいくつか浮かびあがってきます。

売電価格の急落による収益性の低下

最も大きな問題は、FIT制度終了後の「売電単価の急落」です。

FIT期間中は、高値で電力を買い取ってもらえるという制度的な保証がありましたが、20年を過ぎるとその恩恵はなくなります。

以降は市場価格での売電となり、場合によっては1kWhあたり7〜9円という水準になることも。

この価格では、固定資産税やメンテナンス費用、万一の修繕費等を差し引いたあと、ほとんど利益が残らないというケースも珍しくありません。

特に、ローン返済を終えたあとであっても、電気を売るだけで収益を維持するのは難しくなります。

発電自体は可能でも「収益性がない=ビジネスとして継続できない」という現実が、オーナーに大きな決断を迫るのです。

設備撤去の費用とその備え

意外と見落とされがちなのが、「設備の撤去費用」です。

まず、太陽光発電設備の運用を終える際には、「撤去」「放置」「リプレース(設備更新)」という3つの選択肢が考えられます。

「撤去」は、土地を更地に戻したり、ほかの用途に転用したいと考えている方にとって現実的な選択肢です。

老朽化した設備をそのままにせず、安全性や景観にも配慮できます。

ただし、撤去には高額な費用がかかるため、資金計画が必要不可欠です。

「放置」という選択は、コスト面では一見“何もしないからお得”に思えるかもしれませんが、最もリスクが高いとも言えます。

自然災害による設備の破損や、他人に対する損害発生等、管理責任が問われる可能性もあるため、長期的には避けるべきでしょう。

「リプレース(設備の更新)」は、発電を継続したい人にとって前向きな選択肢です。

最新の高効率パネルやパワコンに交換すれば、再び売電収益を確保できる可能性があります。

とはいえ、再投資にかかる初期費用は少なくなく、回収期間や電力市場の先行きを見極める必要があります。

また、撤去には、解体費用や運搬費、処分費がかかります。

産業用の場合、数十万〜数百万円に及ぶこともあり、事前の積立や準備がないと大きな負担になる可能性があります。

「使わない=放置」ではなく、適切な処分を計画的に行うことが、地域社会との共存や資産管理の観点からも求められています。

法的・行政的な対応が必要になるケースも

20年後には、法律や行政の対応も変化している可能性があります。

例えば、土地の再利用に関する規制、電力会社との接続契約の再締結、リプレース(再投資)に伴う申請手続き等です。

さらに、適切な管理がなされていない設備については「発電設備の適正管理義務」等が問われるケースもあります。

地域によっては、景観条例や廃棄物処理法等の観点から、撤去を強く求められる場合も。

放置された太陽光設備が、錆びついたまま残されるような状況は、近年問題視されており、今後はさらに規制が厳しくなる可能性があります。

法令遵守の意識も、今後ますます重要になっていくでしょう。

設備運用20年後の判断と戦略

産業用太陽光発電を導入した企業にとって、20年後という節目は「事業として続けるのか、それとも手を引くのか」を判断する重要なタイミングになります。

さまざまな変化にどう向き合うかによって、その後のコスト構造や環境戦略が大きく変わります。

再生可能エネルギー市場の変化をどう読むか

太陽光発電を継続したい場合には、「再生可能エネルギーを取り巻く環境の変化」に目を向けることが重要です。

今後、脱炭素社会に向けて再エネの価値はあがると予想されており、企業のESG投資やグリーン電力への需要も高まっています。

また、蓄電池との連携や、自家消費型の運用へシフトする企業も増えてきました。

売電に頼るビジネスモデルから、「電力を自社でつかうことでコスト削減する」方向への転換も選択肢の一つです。

市場の流れを見極めながら、自社のビジネスモデルや設備状況に合った方針を立てていくことが求められます。

長期運用のためのメンテナンス戦略とは?

20年を超えて発電を続けるためには、メンテナンス戦略がこれまで以上に重要になります。

太陽光パネルの清掃、配線や接続部の点検、パワコンの定期交換等、継続的な管理が求められます。

近年では、「O&M(オペレーション&メンテナンス)」専門の事業者も登場しており、プロに依頼することで効率的に運用を続ける方法もあります。

発電量を安定させ、予期せぬトラブルを避けるためにも、第三者の視点での診断や保守サービスの導入は、有効な対策といえるでしょう。

また、万一の故障や自然災害に備えた保険の見直しも、長期運用を視野に入れるうえで欠かせない要素です。

産業用太陽光発電の20年後問題を解決するPPAモデル

PPAモデルとは、PPA事業者が太陽光発電設備を購入し、需要家(電気を使用する企業)の敷地や施設に設置して、需要家がPPA事業者から発電した電気を購入するモデルです。

設備は自社の屋根や敷地に設置されますが、所有権や運用責任は企業側にはありません。

これにより、企業は初期投資をかけずに再生可能エネルギーを導入でき、固定費を抑えながら電力コストを削減することが可能になります。

また、保守点検や修理、すべてPPA事業者側の負担で行われる契約も多く、設備老朽化に伴う20年後の負担を回避しやすい点が大きな魅力です。

FIT依存からの脱却と脱炭素経営の両立

従来のFIT制度を活用した売電モデルでは、売電価格の下落=収益の低下を意味しましたが、PPAモデルでは自家消費が主軸になるため、売電価格の変動リスクを受けることがありません。

企業は、“つかう分だけ”を予測可能な価格で調達することができ、長期的な電力コストの安定化にもつながります。

さらに、使用する電力の一部または大半を再エネに置き換えることで、CO₂排出量の削減にも直接貢献します。

環境基準への対応、ESG評価の向上といった副次的効果も期待できます。

こうしたPPAの仕組みにはいくつかの形態がありますが、その中でも最も一般的で、企業が導入しやすい方式がオンサイトPPAです。

オンサイトPPA

オンサイトPPAとは、企業の敷地内にPPA事業者が太陽光発電設備を設置・所有・管理する方式で、PPAの基本的なモデルです。

初期費用ゼロで導入でき、発電した電力を自家消費できるため、電気料金の削減に直結しやすいのが特徴です。

比較的安価に利用できる一方で、設備を設置するための屋根や土地といったスペースが必要になります。

そのため、工場や倉庫の屋根を活用したい企業、または遊休地を有効利用したい企業には特に適している導入方法といえるでしょう。

オフサイトPPA

オフサイトPPAとは、企業の敷地外にPPA事業者が太陽光発電設備を設置し、そこで発電された電気を企業が利用する方式です。

自社に屋根や土地等の設置スペースがなくても導入でき、設置場所は事業者が確保するため、多くの企業にとって導入ハードルが低いのが特徴です。

一方で、送電コスト等の要因により、オンサイトPPAと比べて費用が高くなる傾向があります。

設置スペースの制約があるオフィスビルや都市部の企業でも再生可能エネルギーを導入できる方法として注目されています。

太陽光発電の導入なら関西電力の「太陽光発電オンサイトサービス」 がおすすめ

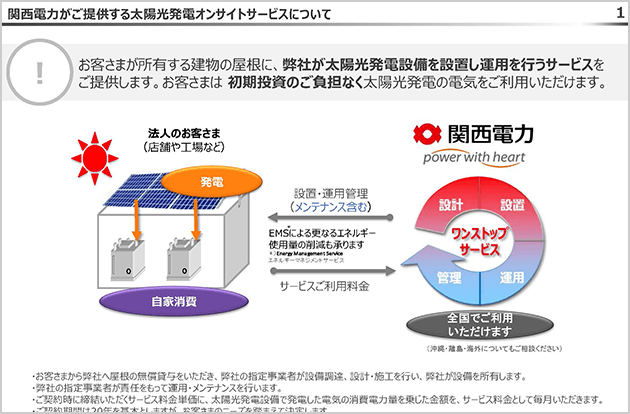

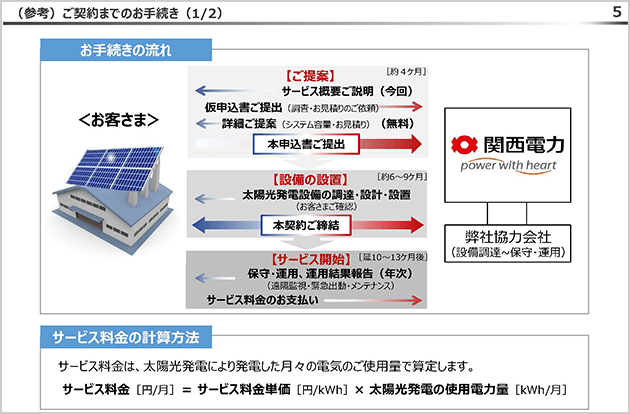

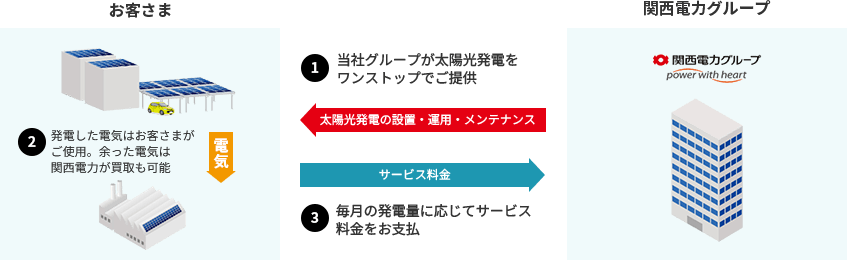

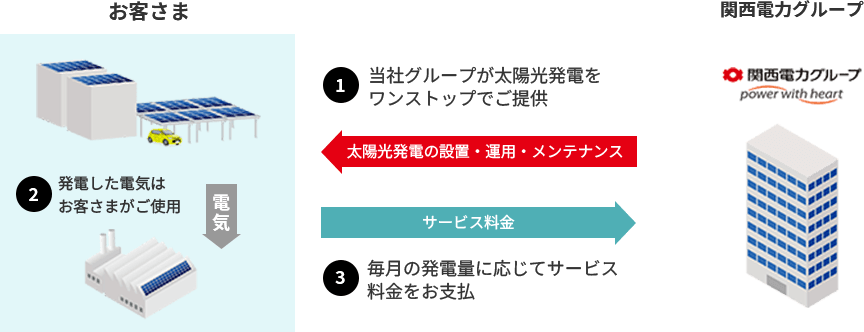

関西電力では、初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入可能なオンサイトPPA「太陽光発電オンサイトサービス」を提供しています。

関西電力グループが太陽光発電設備の設置から運用、メンテナンスまでをワンストップで行うサービスです。発電した電気をお客さまが利用し、契約期間は20年ほどです※1。

太陽光発電設備の設置費用等の初期費用や追加の維持コストはかかりません※2。月々の発電量に応じたサービス利用料は発生しますが、割引プランの適用で節約も可能です。

また、オプションで余剰電力の売電も選べます。休日や就業時間後の電力使用量が少なくなるタイミングで余った余剰電力を売電すると、電気料金のさらなる削減効果を得ることが可能です。

関西電力の太陽光発電設備は、工場や倉庫、大規模店舗の広い屋根や900㎡以上の折板屋根、カーポート、遊休地等、さまざまな場所に設置可能なので、ぜひご相談ください。

「割引プラン」 や、補助金の申請をサポートする 「補助金サポート」 等、お客さまにあわせて最適なプランをご提案します※3。

ただし、オンサイトPPAのご提供には、設置目的場所の面積が900㎡以上必要なため、条件に合わないお客さまは、設置場所不要の太陽光発電「コーポレートPPA」をご検討ください。

- 途中解約には違約金が発生します。

- 故障時に保険金額を超える修理をお客さまが希望される場合等、追加料金が発生する場合もございます。

- 割引プランは、補助金との併用はできません。

太陽光発電の導入事例①キューピー株式会社さま

キューピー株式会社さまは、工場のCO2排出量を 「ゼロ」 にし、完全なカーボンニュートラルを目指して、国内外の事業所や工場で再生可能エネルギーの導入を進めています。

西日本最大の生産拠点であるキユーピー神戸工場は、グループを代表するモデルとして、関西電力の 「太陽光発電オンサイトサービス」 を導入しました。

さらに、「太陽光発電オンサイトサービス」 とあわせて、日中に発電した電力を効率よく蓄え、夜間や停電時にも電力供給の維持を可能にする 「蓄電池」 も導入しました。その結果、CO2および電気料金の削減に加え、BCP強化の実現に成功しています。

太陽光発電の導入事例②たねやグループさま

たねやグループさまは、「CO2排出量をゼロにする」 ための先行事例として、旗艦店である「ラ コリーナ近江八幡」 に関西電力の 「太陽光発電オンサイトサービス」 を導入しました。

また、CO2フリーの電気料金メニュー 「再エネECOプラン」 をあわせて導入したことで、太陽光発電で賄えない電気についても、実質的にCO2排出量をゼロにすることが可能となりました。

これにより、ガス火を必要とする設備を除き、「ラ コリーナ近江八幡」 におけるCO2排出量は実質ゼロとなりました。

たねやグループさまでは、「ラ コリーナ近江八幡」 をモデルケースに、ほかの生産拠点または店舗においても 「太陽光発電オンサイトサービス」 の導入や、グリーンエネルギーの採用を検討しています。

太陽光発電の導入事例③大桑村役場さま

大桑村役場さまは、村役場庁舎の移転・新築に向けて構想段階から脱炭素化を検討していました。

2022年に新庁舎が開庁すると同時に、関西電力の 「太陽光発電オンサイトサービス」 を初期費用ゼロで導入したことで、約1/3の電気を太陽光発電で賄うことに成功しています。

さらに、残りの約2/3の電気については、公用車の1台をEVに変更したうえでCO2フリーの電気料金メニュー 「再エネECOプラン」 を契約しました。その結果、新庁舎全体におけるCO2排出量は、実質ゼロを実現することができました。

今後は、村内にあるほかの公共施設においても、太陽光発電をはじめとする省エネ対策の導入を検討しています。

サービス概要資料

太陽光発電オンサイトサービス

自家消費型太陽光発電で電気料金とCO₂を削減。「太陽光発電オンサイトサービス」 の概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 太陽光発電オンサイトサービスとは

- サービスの特徴

- ご提案事例

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の 「個人情報の利用目的」 および 「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 に定める 「特定電子メール」 を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。