ペロブスカイト太陽電池とは?企業の事例や実用化はいつ頃になるのかを解説2025.8.25

- ※ペプロブスカイト太陽電池につきましては、段階的に実用化に向けた取組みが進められている状況です。弊社におきましても、現時点ではお取扱いできかねますので、ご留意ください。

注目の次世代太陽電池『ペロブスカイト太陽電池』は、軽量で柔軟性があり、これまで設置が難しかった場所にも導入できる次世代型の太陽電池です。

低コストでの量産も可能とされ、再生可能エネルギーの普及を後押しする技術として、国内外の企業や研究機関が実用化に向けた開発を進めています。

この記事では、ペロブスカイト太陽電池の概要・メリット、企業での実用化に向けた事例、解決される課題、実用化が見込まれる時期等を解説します。

太陽光発電の新たな選択肢として検討したい方や、再エネ対応を模索している企業担当者の方にも必見の内容です。

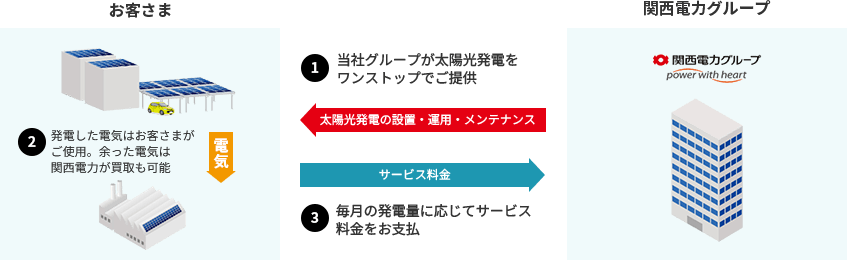

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

目次

ペロブスカイト太陽電池とは

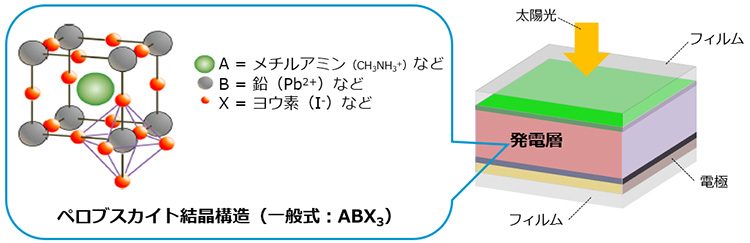

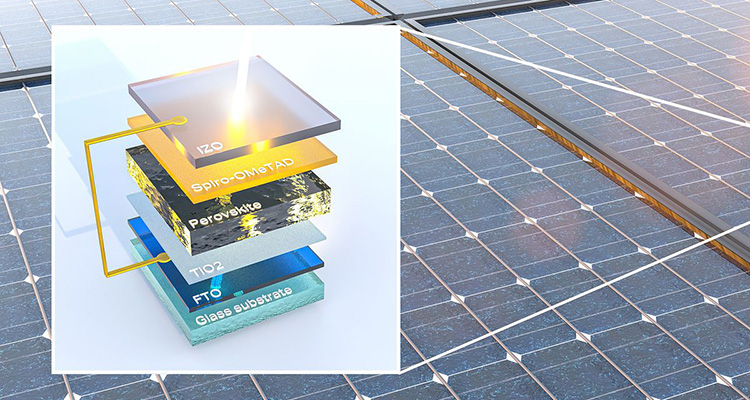

ペロブスカイト太陽電池とは、ペロブスカイト結晶構造を持つ物質(ペロブスカイト)を発電層に利用した次世代型の太陽電池です。

2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授のグループにより考案され、現在では日本をはじめ世界の企業や研究機関で広く研究や商品化に向けた競争が進んでいます。

ペロブスカイト太陽電池の最大の特徴は、軽量かつ柔軟性に優れている点です。

これにより、耐荷重性能の低い屋根や建築物の壁面等、従来の太陽電池では設置が難しかった場所にも導入が可能です。

さらに、塗布や印刷等で比較的容易に製造できることから低コストでの量産が期待されており、再生可能エネルギーの普及を加速させる技術として注目されています。

ペロブスカイト太陽電池のメリット

ペロブスカイト太陽電池のメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。

- ●軽くて柔軟性がある

- ●低コストで製造できる

- ●国内で原料を確保できる

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

軽くて柔軟性がある

ペロブスカイト太陽電池のパネルの厚さは従来の太陽光パネルの100分の1で、全体の重さは10分の1程度です。軽量かつ柔軟性があり、建物の壁面や耐荷重の低い屋根の上等、従来のシリコン太陽電池では設置できなかった場所へも設置できます。

土地が狭く設置場所が限られている日本では、太陽光発電のさらなる普及が期待されます。また、軽量であるため設置費用が削減できることも利点です。

光の吸収力が強い

ペロブスカイト太陽電池は光を吸収する力が強く、曇りの日や室内等の光が弱い環境でも発電が可能です。発電層内で発生した電子と正孔が電極にたどり着くまでの距離が短いため、非常に少ないエネルギー損失で発電が可能です。

変換効率は30%を超えるとの報告もあり、高効率な発電が期待されています。

低コストで製造できる

ペロブスカイト太陽電池は、材料をフィルム等に塗布または印刷する方法等で製造でき、コストを抑えた量産が可能です。製造工程が少ない点も大量生産に適しています。

また、材料は薄膜として使用されるため、必要量が少なく、製造コストに加えて材料費も抑えられる可能性があります。

国内で原料を確保できる

ペロブスカイト太陽電池の主要な原料であるヨウ素は、日本国内で世界第2位の生産量があり、原料を安定供給することが可能です。日本は技術開発の面だけでなく、原料の調達においても優位性があります。

さらに、原料の供給から製造、廃棄・リサイクルまで国内での一貫体制が実現されれば、産業競争力の強化につながることも期待されます。

ペロブスカイト太陽電池によって解決が期待される太陽光発電の課題

これまでの太陽光発電には、設置や運用においていくつかの制約や社会的課題があり、企業の導入ハードルとなってきました。

ペロブスカイト太陽電池は、以下の課題に対する新たな解決策として期待されています。

- ●設置場所の制限(広い平地が必要)

- ●地域の景観や安全面の問題

- ●FIT制度等による国民負担の増大

- ●原材料・設備の海外依存

- ●使用済みパネルの廃棄の問題

ペロブスカイト太陽電池は、従来の太陽電池では耐荷重やスペース等の制約で設置が難しい場所にも導入可能です。

また、景観への調和や安全性の面でもメリットがあります。低コスト化が実現すれば、FIT制度等による国民負担の軽減にもつながるでしょう。

その他、主要原材料であるヨウ素は国内調達が可能で、サプライチェーンの安定性を確保しやすい点も企業にとって大きな利点です。

軽量・少資源な構造により、使用済みパネルの廃棄コストや環境負荷を抑えやすいというメリットもあります。

特に、工場や倉庫、商業施設などで「屋根の耐荷重」や「景観規制」により導入を見送ってきた企業にとっては、ペロブスカイト太陽電池が新たな選択肢となり得ます。

加えて、再エネ比率の向上やESG・脱炭素経営を推進する企業にとっても、社会課題の解決と事業価値の両立が期待できる技術です。

実際に、ペロブスカイト太陽電池の軽量性・柔軟性を活かした先進的な導入事例が増えてきています。

たとえば、神戸空港では制限区域内での発電、愛知県では堤防のり面への埋設、万博会場では国内最大規模のバス停屋根への設置など、従来の太陽光パネルでは難しかった場所での活用が進んでいます。

こうした実証が進めば、工場や店舗の屋根といった企業の敷地内への導入ハードルも下がることが期待されます。

ペロブスカイト太陽電池実用化に向けた現状のデメリット・技術課題

2025年現在、ペロブスカイト太陽電池には以下のような課題があります。

- ●大面積化が難しい

- ●寿命が短く耐久性が低い

- ●変換効率の向上が必要

- ●材料に鉛等の有害物質が含まれている

現状では、ペロブスカイト太陽電池の製造過程において広い面積に均一な膜を形成するのが難しく、大型化が課題とされています。

また、耐久性の向上も求められています。ペロブスカイト太陽電池の寿命は、開発当初は5年程度でしたが、現在は10年ほどが達成されているとの報告があります。しかし、20年以上の寿命とされるシリコン太陽電池と比較すると、依然として重要な課題です。

変換効率は、ペロブスカイト太陽電池が開発された当初は3%程度に留まっていましたが、近年では20%に迫る報告があり、さらに改善が進む見込みです。

その他、ペロブスカイト太陽電池の材料には、鉛や臭素等の有害物質が含まれています。これらを含む太陽光パネルが適切に処理されないまま廃棄されると、有害物質が漏出し、人体に悪影響を及ぼしたり、環境を汚染したりするおそれがあります。

そのため、処理施設や業者の整備、処理にかかる費用の確保が課題です。

ペロブスカイト太陽電池の企業での技術開発事例

ペロブスカイト太陽電池は国内で盛んに研究開発が行われています。ペロブスカイト太陽電池の企業での技術開発の事例としては、以下が挙げられます。

| 企業名 | 概要 |

|---|---|

| 積水化学工業株式会社 | 壁面等に設置が可能な軽量・柔軟なフィルム型を開発。ロール・ツー・ロール製造プロセスにより製造が可能で、発電効率15.0%を達成。2024年12月にフィルム型ペロブスカイト太陽電池の量産化に向けて新会社を設立。 |

| 株式会社 カネカ | ポリイミドを基板に用いた超薄型ペロブスカイト太陽電池の開発品でセル変換効率19.8%を達成。 |

| 株式会社 東芝 | フィルム型ペロブスカイト太陽電池のエネルギー変換効率向上と低コスト化が見込めるメニスカス塗布法を開発。2025年3月からは子会社の東芝エネルギーシステムズで、国内初のタンデム型ペロブスカイト太陽電池を用いた実証実験を開始。 |

| 株式会社 アイシン | ペロブスカイト層を均一に塗り広げるためのスプレー塗装の技術を開発。2025年3月から安城工場でペロブスカイト太陽電池の社内実証を開始。 |

| 株式会社 エネコートテクノロジーズ | ウェアラブルデバイス、モビリティ、据え置き型、特殊環境等で使用するペロブスカイト太陽電池の開発を推進。2024年4月には北海道苫小牧市の物流施設で実証実験を共同で開始。 |

| パナソニック ホールディングス株式会社 | ガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池のプロトタイプを開発。技術検証を含めた1年以上にわたる長期実証実験を実施。 |

- ※出典:積水化学工業株式会社 「倉庫壁面に対するフィルム型ペロブスカイト太陽電池の設置実証実験を開始」

- ※出典:積水化学工業株式会社 「ペロブスカイト太陽電池の量産化に関するお知らせ」

- ※出典:株式会社 カネカ 「カネカ 高性能ペロブスカイト太陽電池の実用化技術開発を加速」

- ※出典:株式会社 東芝 「世界最高のエネルギー変換効率15.1%を実現したフィルム型ペロブスカイト太陽電池を開発」

- ※出典:株式会社 東芝 「国内初、タンデム型ペロブスカイト太陽電池の実証実験を開始」

- ※出典:株式会社 アイシン 「【5分でわかる】塗って発電!?ペロブスカイト型太陽電池とは」

- ※出典:株式会社 アイシン 「ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた安城工場での社内実証を開始」

- ※出典:株式会社 エネコートテクノロジーズ 公式サイト

- ※出典:Panasonic Newsroom Japan 「世界初、ガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池 Fujisawa サスティナブル・スマートタウン内で長期実証実験を開始」

ペロブスカイト太陽電池の実用化はいつ頃?

ペロブスカイト太陽電池の技術開発に取り組む一部の企業では、2025年の事業化を目指しています。

また、2024年11月に経済産業省 「次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」 が公表した 「次世代型太陽電池戦略」 では、2040年までに、ペロブスカイト太陽電池を20GWの発電規模まで普及させる目標が示されています。

次世代型太陽電池戦略では、2030年までの早期にGW級の生産体制の構築を目指すことにも触れられています。

上記の目標等に基づくと、2030~2040年頃に本格的にペロブスカイト太陽電池の実用化が進む可能性があるという見方ができます。

さらに、2026年度からの太陽光パネル導入目標の義務化(対象:年間1,500kL以上のエネルギーを使う企業)を受け、工場や店舗の屋根において「従来型より軽量なペロブスカイト太陽電池」へのニーズが高まると予想されます。

経済産業省も、設置困難なケースへの新型パネル活用に言及しており、今後の普及の加速を後押しする可能性があります。

ペロブスカイト太陽電池は実用化が進む技術

ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイト結晶構造を持つ物質を利用した太陽電池です。軽量かつ柔軟な特徴から、壁面をはじめ従来設置できなかった場所への設置が可能であり、次世代の太陽電池として期待されています。

大面積化や耐久性、変換効率の向上等、現状はいくつか課題がありますが、国内の企業において進む積極的な技術開発により、近い将来の本格的な普及も見込まれています。

2024年11月に実施された官民協議会では、2040年までに20GWの発電規模まで普及させる目標も示されました。

ペロブスカイト太陽電池の技術動向にぜひ注目してください。

ペロブスカイト太陽電池についての参考情報

ペロブスカイト太陽電池の種類

ペロブスカイト太陽電池には、フィルム型・ガラス型・タンデム型の3種類があります。

| ペロブスカイト太陽電池の種類 | 特徴 | 開発状況 |

|---|---|---|

| フィルム型 | 軽量で柔軟という特徴を有し、耐荷重性能の低い屋根の上や建築物の壁面等、これまで設置が困難であった場所にも導入可能 | 耐久性向上のための技術開発が必要 大型化・耐久性の技術で日本は海外勢をリードしている |

| ガラス型 | ビルや住宅の窓ガラスへの代替設置が期待できる フィルム型と比べて耐水性(耐久性)に優れている |

海外でも開発が盛んで競争が激化している |

| タンデム型 | 現在一般的に普及しているシリコン系太陽電池の置き換えが期待されている | 研究開発の段階だが世界的な市場が見込める 海外でも開発が盛んで競争が激化している |

- ※出典:経済産業省資源エネルギー庁 「次世代型太陽電池に関する国内外の動向等について」

■フィルム型

柔軟性と軽量性が最大の特徴で、従来は設置が難しかった工場や商業施設の屋根、建物の外壁などへの活用が進められています。日本国内では、耐久性向上や大面積化に関する技術開発で優位性を確保しつつ、製品化に向けた実証も進行中です。

■ガラス型

高い耐候性と安定性を活かし、高層ビルや住宅の窓ガラスの代替としての活用が期待されています。海外でも技術開発が盛んで、競争は激化している状況です。

■タンデム型

高い変換効率の達成可能性から、シリコン系太陽電池の置き換えとして期待されています。

実用化には技術的ハードルが残るものの、次世代の主力太陽電池として世界中で注目されている開発分野です。

太陽電池の分類とペロブスカイト太陽電池の位置づけ

一般的に太陽電池は、シリコン系、化合物系、有機系の大きく3つに分類されます。

| シリコン系 | 結晶シリコン、アモルファスシリコン |

|---|---|

| 化合物系 | Ⅲ-Ⅴ族多接合(GaAs等)、CIS系、CdTe |

| 有機系 | 色素増感、ペロブスカイト、有機半導体 |

- ※出典:産総研 「太陽電池の分類」

「シリコン系」 には、現在最も広く利用されている多結晶シリコン太陽電池が含まれています。「化合物系」 は、複数の化合物を組み合わせた太陽電池の分類です。

ペロブスカイト太陽電池は、有機物を原料とする 「有機系」 に分類されます。有機系は、常温・常圧でコストを抑えて製造できることが期待されています。

ペロブスカイト太陽電池とシリコン型太陽電池との違い

次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会 「次世代型太陽電池戦略」 の資料によると、ペロブスカイト太陽電池とシリコン型太陽電池には、以下の違いがあります。

| 項目 | シリコン太陽電池 | ペロブスカイト太陽電池(フィルム型) |

|---|---|---|

| 発電層の主要材料 | ケイ素 | ヨウ素、鉛 |

| 光吸収係数 | ~104/cm | ~105/cm 日陰・室内等でも発電可能 |

| 製造日数 | 3日以上 | 1日程度を目指す |

| 製造温度 | 1,400℃以上 | 150℃ |

| 製造工程 | ターンキー製造 | 高度な材料加工・精密な製造プロセス |

| 施工 | 確立した設置形態(地上・屋根・建材一体) | 多様な用途・設置形態(壁面・曲面・屋根・建材一体等) |

| リサイクル | パネルの義務的リサイクル制度を含めた新たな制度の構築に向けて検討中 | 軽量・減容化に優れた特徴を活かし、最適なリサイクルシステムを確立するための検討を開始 |

ペロブスカイト太陽電池は、シリコン太陽電池と比べて製造日数が短く、日陰や室内でも発電できる点等で優れています。また、特にフィルム型や建材一体型は、施工・運搬・回収等が容易なため、付加価値や競争力の向上が期待されています。

一方で、実用化にはまだ時間を要する見通しです。

関西電力では、設置場所が不要な太陽光発電「コーポレートPPA」もあります。自社の屋根上に設置することが難しいと考えている企業の方はご検討ください。

企業が太陽光発電を

導入すべき5つの理由

太陽光発電は、脱炭素だけでなく、コスト削減や企業価値向上などのメリットがあります。

リスク管理や導入しやすい仕組みなど、

今こそ太陽光発電を導入すべき理由を解説しています。

監修者 北村 和也(きたむら かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所 代表/株式会社日本再生エネリンク 代表取締役/地域活性エネルギーリンク協議会 代表理事/埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

早稲田大学政治経済学部政治学科卒。民放テレビ局にて、報道取材、環境関連番組等制作し、1998年よりドイツ留学。その後、研究所等を設立。

◎主たる活動:

- ・再生エネ普及のための情報収集と発信

- ・再生エネ、脱炭素化等の民間企業へのコンサルティング、自治体のアドバイザー

- ・地域での経済循環、活性化のサポート

- ・エネルギージャーナリストとして、講演、セミナー、各種の執筆