法人向け蓄電池のランニングコストと投資回収・節税のポイントを解説

2025.9.24

関連キーワード:

- 蓄電池

- ランニングコスト

目次

蓄電池の導入を検討した際「ランニングコストがいくらかかるのか?」というコスト面の不安を抱える方は少なくありません。

実際、年間のランニングコストはおおよそ100〜200万円を想定する必要があり、メンテナンスやソフトウェア更新などの費用が継続的に発生します。

とはいえ、運用による電力コストの削減やBCP対策などのメリットも大きく、適切な設計・運用を行えば10〜15年で回収可能なケースも十分にあります。

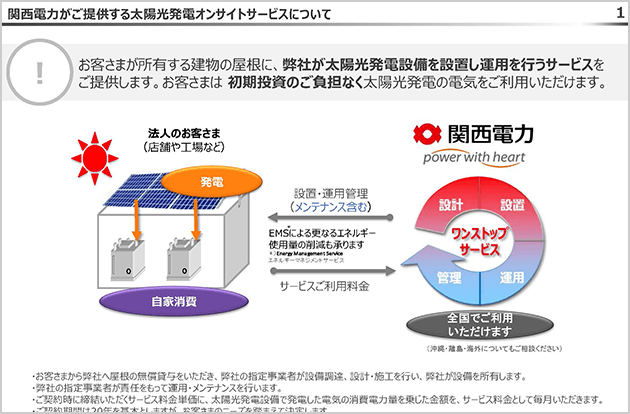

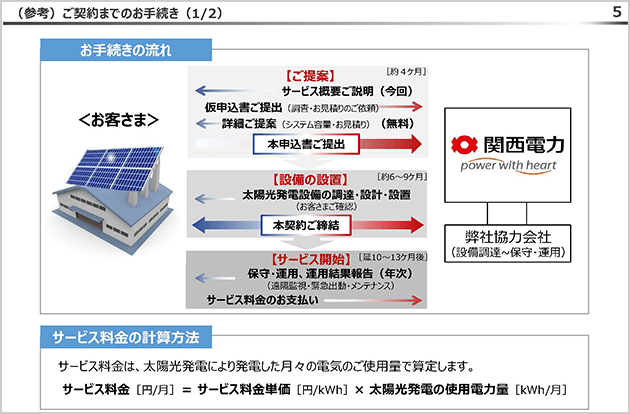

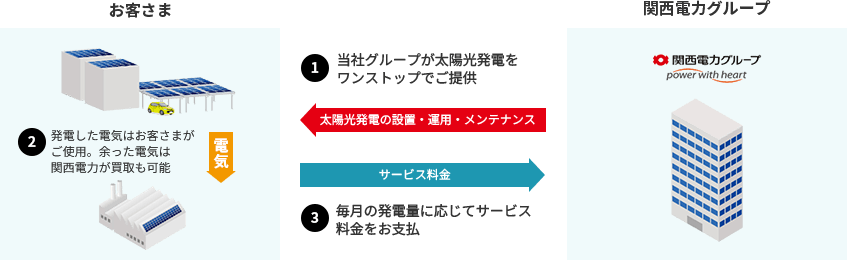

最近では初期費用・維持費ゼロで導入できるPPAモデル(第三者所有方式)も普及しつつあり、自社で設備を保有しない選択肢も現実的になっています。

本コラムでは、蓄電池のランニングコストの内訳や相場、投資回収のしくみ、太陽光発電との併用による最適化手法などについて解説します。

自己設置以外の方法も検討可能な場合、初期費用の心配なく蓄電池の設置が可能なPPAモデルを視野に入れても良いかもしれません。

PPAモデルとは、法人が蓄電池などの設置場所を提供する代わりに、PPA事業者が初期費用やメンテナンス費用を全額負担する仕組みです。

例えば、関西電力株式会社ではお客さまごとの最適容量の設計から蓄電池の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップでご提供する「蓄電池オンサイトサービス」を展開しています。

初期費用などはもちろん不要で、必要なのは毎月発生するサービス料金のみ。

自己設置だと、固定資産税が発生しますが蓄電池オンサイトサービスではこれらの諸費用の心配もありません。

詳細は下記よりご覧ください。

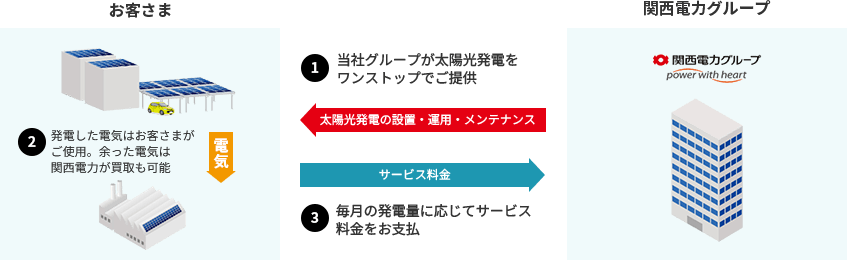

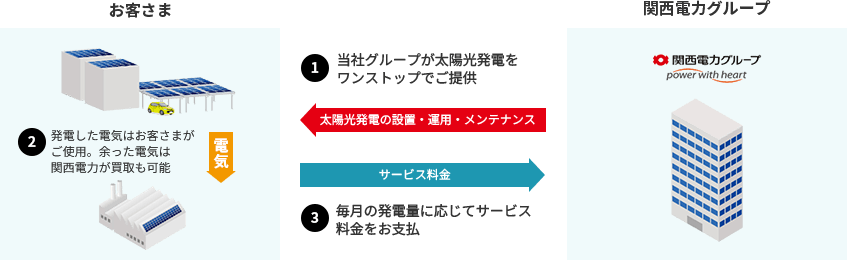

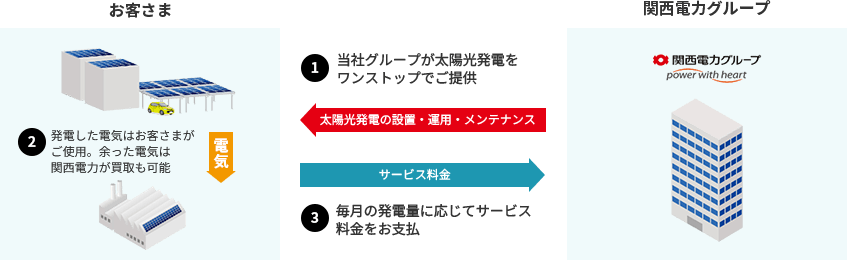

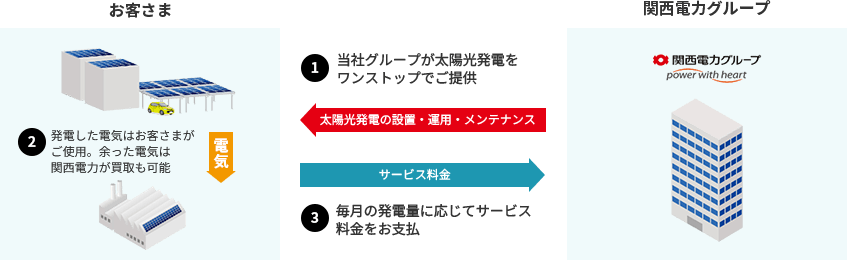

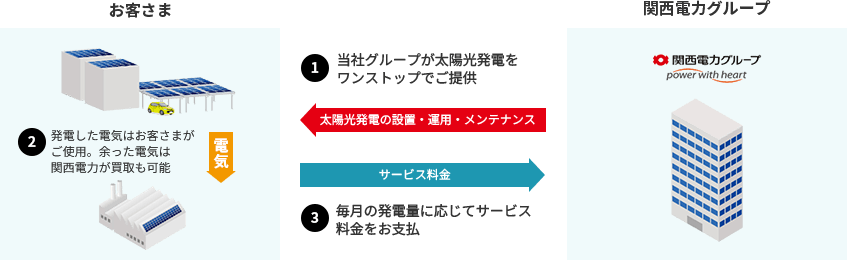

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

蓄電池導入にかかるランニングコストと抑えるコツ

蓄電池を自己設置した場合にかかるランニングコストの内訳としては、下記の通りです。

- ●メンテナンス・保守費用:年間100〜200万円以上

- ●ソフトウェア・制御費用:2〜10万円(月額)

- ●電力ロスや効率損失

エネルギーのデータ管理などが不要であれば、ソフトウェア・制御費用はコストカットすることが可能です。

ただ、その分非効率的なエネルギー運用となる可能性が高いと言えるでしょう。

こうした年間のランニングコストに対して、計画的なメンテナンスやシステム選びで無駄を減らす工夫も可能です。

蓄電池のランニングコストの主な内訳詳細と、費用をできるだけ抑えるためのコツを見ていきましょう。

メンテナンス・保守費用

蓄電池に必要なメンテナンス・保守費用は、設置規模に応じて数万円から数十万円が目安とされています。

大規模な産業用蓄電池は家庭用の蓄電池と異なり、使用状況や環境によって内部のセルや制御部が劣化しやすい特徴があります。

そのため、性能維持のため、一定頻度でのメンテナンスが必須となります。

例えば、50kWhの産業用蓄電池を設置した場合、年間100〜200万円ほどかかるのが一般的とされています。

メンテナンス・保守費用を抑えるためにできること

蓄電池のメンテナンス・保守費をできるだけ抑えるためには、保守契約の締結と、それによる定期点検や劣化診断の実施が必須です。

保守契約を結ばない場合、当然契約に必要な費用は浮くものの、大きなリスクを抱えることとなります。

もし蓄電池が壊れた場合、その修理費用は全額自己負担となってしまいます。

蓄電池の修理費用は数百万円単位であることが多く、1回の修理でもかなりのコストがかかってしまうのです。

保守契約による定期的なメンテナンスも行われないため、蓄電池の性能低下や故障による稼働停止などのリスクも高まるでしょう。

予防的な点検は、突発的な修理費用や稼働停止のリスクを減らし、結果的に年間コストの削減につながります。

ソフトウェア・制御費用

ソフトウェア・制御費用のサービス費用として月間2〜10万円ほど発生します。

「ソフトウェア・制御費用」とは、蓄電池に関するシステムや関連機器の維持費やサービス費用のことです。

例えば、蓄電池に関するソフトウェアの例として、エネルギーマネジメントシステム(EMS)があげられます。

「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」とは、蓄電池によるエネルギーの使用状況などをデータで確認できるシステムのことです。

ソフトウェア・制御費用を抑えるためにできること

EMSなどのシステムがなくとも蓄電池の運用そのものは可能であるため「ソフトウェア・制御費用」については避けようと思えば避けられる費用でもあります。

ただ、近年ではクラウド型のサービスが普及しつつあり、月額費用が抑えられる傾向も見られます。

普及が進む「クラウド蓄電池」は、アップデートが自動かつ無料で行われるものが多いため、長期的に見れば効率的でメリットが大きいと言えるでしょう。

ただし、従来型の蓄電池と比べると、本体価格は高くなる傾向があるため、注意が必要です。

維持費用が不要なPPAモデルも検討する

蓄電池に必要な維持費用を削る方法として、自己設置ではなくPPAモデルの活用があげられます。

PPAモデルとは、簡単に言うと蓄電池の購入や設置などをほかの企業(PPA事業)に任せる仕組みのことです。

メンテナンスや制御費も含めて、月額固定料金となっているため、変動的な費用を抑えることができます。

例えば、関西電力株式会社が展開する「蓄電池オンサイトサービス」では、お客さまごとの最適容量の設計から蓄電池の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップでご提供。

より効率的なエネルギー運用はもちろん、さまざまな負担が軽減可能です。

詳細は下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

電力ロスや効率損失

具体的な数字を出すことは難しいですが、蓄電池を維持するうえで、電力ロスや稼働効率による費用損失は、切っても切れない関係にあります。

「電力ロスや効率損失」は、蓄電池の仕様上かならず発生してしまうものなのです。

主な原因は下記の3つ。

- ●充放電効率による損失(変換ロス)

- ●自己放電による損失

- ●経年劣化による効率低下

蓄電池に電気をためたり、その電気を放電する際、必ず電力の損失が発生します。

この損失を考慮したものは「充放電効率」という指標で表されます。

例えば、充放電効率が90%の蓄電池の場合、100kWhの電気を充電しても、実際に放電して使えるのは90kWhになる、ということです。

残りの10kWhは、熱などの形で失われます。

電力会社から安い電気を100kWh購入して蓄電池に充電し、それを放電して使用する場合、実際に使えるのは90kWh。

つまり、10kWh分の電気を無駄に購入したこととなるのです。

また、蓄電池は何も使っていない(充放電していない)状態でも、内部の化学反応によって徐々に電気が失われていきます。

車のバッテリーなども同様の現象がありますね。

電力ロスや効率損失を抑えるためにできること

電力ロスや効率損失をできるだけ抑えるためには、高効率な製品を選ぶことが重要です。

電力の損失を考慮した「充放電効率」は蓄電池によって異なります。

この数値が高いものを基準に選ぶことで、損失を最小限に抑えることが可能です。

自社の電力使用パターンや、達成したい目的(ピークカット、自家消費最大化、市場参加など)に合わせた、最適な容量と出力の蓄電池を選定することも重要なポイントです。

また、負荷の少ない時間帯に充電するピークシフト運用やEMSを導入することで無駄な充放電を減らし、ロスの少ない効率的な運用が可能です。

経年劣化をできるだけ抑えるための定期的なメンテナンスや、環境整備なども有効です。

こうした運用改善も、長期的なコスト削減に寄与するでしょう。

ほかに、太陽光パネルなど再生可能エネルギー設備の導入も電力ロス回避に効果的です。

自家発電したものを消費することで、電力の無駄な購入を控えることにつながります。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

蓄電池導入にかかる初期費用の内訳と目安

蓄電池の導入には

- ●蓄電池の本体価格

- ●設置工事にかかる費用

- ●周辺機器の費用 など

これらを含めた初期費用がかかります。

容量にもよりますが、産業用の蓄電池導入にはおよそ900〜1,000万円以上かかると考えて良いかもしれません。

予算を組む際は、これらを個別に見積り、無理のない計画を立てることが大切です。

詳細を解説します。

蓄電池本体価格

法人向けの大型蓄電池(産業用蓄電池)の価格相場は、およそ15万円/kWhとされています。(※)

家庭用蓄電池がおおよそ5kWh〜10kWh程度であるのに対し、産業用蓄電池は最小で10〜20kWh、大きいものでは50〜100kWh程度の容量が必要です。

そのため、例えばオフィスビルや中規模工場向けの50〜100kWhクラスであれば750〜1,500万円程度が目安とされ、さらに高容量や高耐久の機種では数千万円に達する場合もあります。

決して安価な設備ではありませんが、寿命が長く、サイクル数の多い製品などは長期的にみるとコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

- ※電力量や放電性能などによって価格が異なるため、目安としてご覧ください。

設置工事・関連設備費

設置には、基礎工事や配線工事、既存設備との調整作業が伴います。

一例ではありますが、工事費を含めた蓄電池のシステム価格は平均して24.2万円/kWhであり、そのうち工事費はおおよそ9.2万円/kWh、全体のおよそ4割を占める傾向にあります。

屋内か屋外か、建物の構造や耐荷重によっても費用は変動し、おおむね初期費用全体の2〜4割程度を占める傾向があると考えて良いでしょう。

蓄電池の設置には配電盤やコンバーターの交換が必要なケースもあるため、現地調査を行い具体的な見積りを取ることをおすすめします。

ソフトウェアの導入費用

小規模事務所の場合でも250万円以上はかかると考えて良いでしょう。

導入範囲が広い場合やEMS関連機器を同時に導入する場合は、1,000万円以上の費用がかかる可能性もあります。

初期費用不要で蓄電池の設置ができるサービス

蓄電池に必要な初期費用やランニングコスト、固定資産税などは自分で設置する「自己設置」の場合、少なからず発生してしまいます。

そこで、こうした諸費用が不要なPPAモデルの活用も検討してみても良いかもしれません。

PPAモデルとは、簡単に言うと蓄電池の購入や設置などをほかの企業に任せる仕組みのことです。

法人が用意するのは蓄電池の設置場所だけ。

設置後の運用やサポートもPPA事業者が行うため、蓄電池などに詳しい方でなくても安心して導入が可能です。

例えば関西電力株式会社では、お客さまごとの最適容量の設計から蓄電池の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップでご提供する「蓄電池オンサイトサービス」を展開しています。

月額固定の料金で、効率的な蓄電池運用をサポートいたします。

詳細は下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

蓄電池導入で得られる法人のメリットとは?

蓄電池の導入により法人が得られるメリットは、費用と対外的な評価、大きく2つの側面から考えられます。

ここでは、蓄電池の導入が企業活動に対してどのようなメリットをもたらすのか、概要を解説します。

【費用】電力コスト削減とBCP(事業継続計画)

蓄電池の導入による企業のメリットとして、特に電力コストの削減についてはイメージしやすいところなのではないでしょうか。

蓄電池の強みは、当然電気を蓄えることにあります。

蓄えた電気をさまざまなタイミングでうまく活用することで、電気代のコストカットにつながるのです(ピークシフト、ピークカットなど)。

また、自然災害や停電時などで電力インフラの使用が滞った場合でも、蓄電池に電気を蓄えておけば、最低限の業務を継続することができます。

【用語】ピークシフトとは?

ピークシフトとは電気をもっとも多く使う時間帯(ピーク時間帯)の設備や、蓄電池の運用を見直し、負荷を平準化することです。

これにより電力消費を抑え、電力量料金を削減することが可能となります。

例えば、稼働頻度の高い設備の稼働タイミングを、昼間ではなく電気料金が安価な夜間に変更した、などもピークシフトの一環です。

蓄電池の場合だと、電気料金が安い深夜電力を蓄電池に充電し、電気料金が高い昼間や夕方帯に放電することで、電気代を抑えることがピークシフトの例としてあげられます。

このように電気を使う、蓄えるタイミングを調整することで、電力量料金の削減、または電力系統の負荷をフラットにする働きのことを「ピークシフト」と言います。

【用語】ピークカットとは?

ピークカットとは電気代に関わる基本料金を抑えるための施策のことです。

もっとも電力を使う時間帯の電力購入量を減らすことで、コストカットを図ります。

電気代に含まれる「基本料金」には「最大デマンド値」が関係しています。

最大デマンド値とは、ある一定期間(通常は30分間)の平均使用電力のうち、もっとも高い値を示すものです。

基本料金の計算式は

最大デマンド値 × 基本料金単価(円/kW)

で表されます。

つまり、年間の電気代をコストカットするためには、最大デマンド値を減らす必要があるわけです。

例えば、電力使用量が急増する時間帯(=最大デマンド値の原因となる時間帯)に蓄電池から電気を供給することで、電力会社からの受電量を抑えることができます。

基本料金の削減を視野に入れている法人にとって、ピークカットは特に注目される施策なのです。

【評価】ESG対応と企業価値向上

蓄電池を導入することで、ESG(Environment, Social, Governance)対応と企業価値向上が見込めます。

環境配慮型経営が求められるいま、再エネや省エネへの取り組みが企業の評価につながる時代となってきています。

蓄電池導入により、CO₂排出削減や電力使用の見える化が可能となり、ESG投資を意識する投資家や取引先からの信頼向上につながるでしょう。

また、こうした環境への姿勢が採用活動やブランディングの強化にも寄与するケースも少なくありません。

【費用・評価】再エネ率の向上

法人が蓄電池を導入する大きな理由の一つに、再生可能エネルギーの利用比率を高められる点があります。

特に、既に太陽光発電を設置している法人では、昼間に発電した電力を有効活用するための手段として蓄電池の導入が有効です。

太陽光発電設備による発電量が需要を上回った場合、その分(余剰電力)が無駄になってしまうことがあります。

そこで蓄電池を導入すれば、この余剰分を蓄えておき、夜間の電力として活用可能です。

蓄電池と併用することで、昼間しか電力を生まない太陽光発電の仕組みを補う、より効果の高い運用につながります。

こうした運用によって、昼も夜も太陽光由来の再エネ電力を使える時間が増え、結果的に施設全体の再エネ率が高まります。

環境負荷の低減やCO₂削減に貢献できるだけでなく、「再エネ比率◯%達成」といった形で数値として社外に示せるのも大きなメリットと言えるでしょう。

ESG経営やSDGsへの対応を打ち出したい法人にとっては、まさに戦略的な投資と考えられます。

【費用】余剰電力の収益化

蓄電池を太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備と併用した場合、発電した電力を蓄え、需要が高まる時間帯に売電するなど、戦略的に収益化を図ることができます。

再生可能エネルギー発電を併用することで、蓄電池の柔軟な運用が可能となります。

場合によっては収入の柱が増える可能性も十分考えられるでしょう。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

投資回収の見通しと収益化の仕組み

蓄電池による投資回収の考え方は、いわば「支出の削減」と「収入の創出」の合算です。

蓄電池の導入によって、どれくらいのコストカットにつながったのか、プラスの利益を生み出すことになったのかさまざまな方向からチェックします。

まずは仕組みを理解し、どの程度の期間で回収可能か、シミュレーションしてみましょう。

初期投資・運用益・運用コストの関係

蓄電池の初期投資額は、基本的に「電気料金削減による運用益」で回収します。

「売電による収益」「アグリゲーションビジネスの活用」なども考えられますが、蓄電池単体では難しいかもしれません(後述)。

法人向けではピークカット、ピークシフトによる基本料金の低減が効果的です。

年間の削減額が全体コストの5~10%程度になる例も見られます。

【ピークカットによる年間の削減効果シミュレーション例】

- ●300~400坪(約992㎡)のオフィス(およそ100人規模)

- ●オフィスの1ヶ月あたりの電気使用量は3〜5kWh / 1㎡(オフィススペースあたり)

- ●現在の最大デマンド: 200kW

- ●基本料金単価: 1,800円/kW

- ●目標削減デマンド: 20kW

- ●(上記条件の場合)年間の電気料金5,141,376円

ピークカットによるコストカットについて、計算方法は下記のとおり。

- 1.現在の最大デマンド値(kW)を把握する

- 2.目標とする削減デマンド値(kW)を設定する

(例: 蓄電池の放電出力や稼働時間から、〇〇kWは削減できるだろうと仮定) - 3.基本料金単価(円/kW)を把握したうえで削減効果を計算する

⇒(現在の最大デマンド値 - 目標削減デマンド値) × 基本料金単価 × 12ヶ月

(200kW - 180kW) × 1,800円/kW × 12ヶ月

= 20kW × 1,800円/kW × 12ヶ月

= 432,000円/年

◎年間電気代に対する節約効果

(432,000円 ÷ 5,141,376円) × 100% = 約8.4%

上記のシミュレーションではピークカットしか想定していないため、実際にはピークシフトなども組みあわせてさらにコストカットすることが可能です。

また、もし太陽光発電などを導入し自家消費を進めるなら、その分の電力量料金削減効果(例えば年間数十万円)も加わり、さらに運用益が増える=コストカットにつながるでしょう。

一方で、運用中にはメンテナンスやソフトウェア更新などの費用もかかるため、純利益ベースでシミュレーションすることが重要です。

後述の補助金を活用すると初期費用を抑えられるため、回収期間が短縮することもあります。

導入規模別の回収期間の目安

蓄電池の規模によって、投資額の回収期間は異なります。

回収期間のおおよその目安として、中小規模オフィス向けの50kWh程度の設備では、補助金なしの場合で10〜15年程度とされています。

例えば、中小規模オフィス向けの50kWh程度の設備を導入し、年間約43.2万円の基本料金削減効果が見込める場合、初期投資が約750万円(50kWh × 15万円/kWh)であれば、回収期間としておよそ18年かかる計算です(概算)。

比較的大きな工場や倉庫向けに数百kWh規模の蓄電池を導入した場合は、規模の経済性により1kWhあたりの単価が下がるため、8〜12年程度で回収できる例もあります。

再生可能エネルギーとの併用や、ピーク料金の高い地域・業態では回収がさらに早まるケースも。

逆に、あまり使用頻度が高くない場合やBCP用途に特化する場合は、回収よりもリスク分散や事業継続性の確保が主目的となることもあります。

主な収益化モデル

蓄電池は電気料金削減だけでなく、運用方法によっては積極的な収益源として活用することも可能です。

ここでは、企業が活用できる代表的な収益化モデルをご紹介します。

それぞれの特徴を理解しておくと、より戦略的な運用ができるかもしれません。

電力削減による実質利益

ピークカットやピークシフトによって、契約電力の低減や高価格帯の電力購入抑制が可能になると、その分が実質的な利益に換算されます。

これらは目に見える「売上」ではありませんが、コストを削減することも収益と同等の価値があります。

需給調整市場への参加

近年、電力系統の安定化のため、経済産業省主導で「需給調整市場」が整備されつつあります。

需給調整市場で求められるのは電力やその量だけでなく、いつ、どのような状況でも、指令に応じて電力を増減させられる能力です。

蓄電池は即応性に優れるため、こうした市場に参加し、調整力の提供によって収益を得ることが可能です。

大規模蓄電池を持つ法人にとって、新しいビジネスチャンスとなる可能性を秘めています。

市場参加のリスク

蓄電池単独の市場参加は、利益を得ることを主目的とするならば少し難しいかもしれません。

実際に市場で収益を上げるためには、一定規模以上の調整力(kW)が必要であり、また高度な専門知識、リアルタイムでの運用体制、インバランスリスクの管理などが求められます。

一般企業などの法人が需給調整市場への参加をする場合、アグリゲーターと連携することが一般的です。

しかしアグリゲーターを介した場合、報酬配分などが発生するため、期待通りの収益が得られない可能性もゼロではありません。

蓄電池単体での市場参加は、慎重に検討する必要があると言えるでしょう。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

業種別の導入事例を紹介

業種によって、蓄電池の導入目的や活用方法には違いがあります。

ここでは、主な業種ごとの活用事例を簡単にご紹介します。

具体的なイメージを持つ参考にされてください。

製造業

工場や物流倉庫などの製造業では、機械の稼働時間が決まっているため電力使用のピークが明確なことが多く、ピークカットによる電力コスト削減効果が期待できます。

さらに、蓄電池があれば停電時にも一定の稼働を維持できることから、BCPの一環として導入するケースも少なくありません。

特に24時間稼働する工場などでは、蓄電池の恩恵は大きいと言えるでしょう。

データセンター

大量の電力を安定的に供給する必要があるデータセンターでは非常用電源や再生可能エネルギーとの連携などを想定し、蓄電池が活用されています。

24時間365日膨大なデータのやりとりが発生するデータセンターにおいて、データの損失やサービスの稼働停止の原因となり得る停電や、電力供給の不安定さは解消すべき課題の一つでした。

蓄電池を導入することで、予期せぬ停電に対処できるようになっただけでなく、ピークシフトによる電力料金の最適化にも成功したようです。

物流センター

物流センターは冷蔵・冷凍設備など、特定の時間帯に負荷が集中しがちな施設です。

蓄電池の導入によるピークカットによる基本料金の削減や、再生可能エネルギーとの併用による余剰電力の活用、環境負荷の低減などが期待できます。

商業施設

商業施設では、特にBCP対策が重要とされています。

災害や予期せぬパンデミックなどにみまわれた際、商業施設は従業員や来店客の安全確保はもちろん、地域住民の生活を支えるインフラとしての役割も求められます。

営業停止による経済的損失も大きく、こうしたリスクを回避するためにも蓄電池の導入が進みつつあるようです。

導入時の費用を抑えられる各制度について

自己設置による蓄電池の導入において、国や自治体による補助金制度や税制優遇措置(※)の活用は必須事項と言えます。

これらの制度をうまく活用することで、初期投資負担を軽減した状態で蓄電池を導入することが可能です。

補助金制度は併用が可能であるため、蓄電池の導入を考えている方にとっては綿密な下調べが鍵となるでしょう。

ここでは、代表的な制度やその活用ポイントを見ていきます。

- ※これらの制度や措置は自己設置の際にのみ適用されます。

蓄電池導入に関する国の補助金

法人が対象の、蓄電池導入に関する国の補助金は「DR補助金」が代表的です。

DR補助金は2020年度から毎年公募しており、2025年の予算は66.8億円にものぼるなど、活発的な補助金制度と言えるでしょう。

残念ながら2025年度の公募はすでに終了してしまいましたが、次年度に備えて書類を準備しておくと、良いスタートダッシュを切ることができるかもしれません。

DR補助金の1kWhあたりの補助金額は、2025年度において「37,000円(最大増額+7,000円)」でした。

500kWhの大容量蓄電池の場合、1,850万円の補助金が出る計算です。

| 年度 | 1kWhあたりの補助金額 |

| 2020年度(令和2年度) | 20,000円 |

| 2021年度(令和3年度) | 40,000円 |

| 2022年度(令和4年度) | 37,000円 |

| 2023年度(令和5年度) | 32,000円 |

| 2024年度(令和6年度) | 37,000円(最大増額+9,000円) |

| 2025年度(令和7年度) | 37,000円(最大増額+7,000円) |

DR補助金以外にも、環境省を中心としたさまざまな補助金がありますが、多くの場合「再エネ等設備の導入」が前提条件となっています。

長期的に運用することを考えると、蓄電池だけでなく太陽光発電などの併用も視野に入れると良いかもしれません。

蓄電池導入に関する自治体の助成

都道府県や市区町村ごとに独自の助成制度が用意されていることもあります。

国の補助金と併用できる場合が多く、結果的に負担割合がさらに軽くなるケースも少なくありません。

自治体によって対象要件や金額が大きく異なるため、管轄する窓口や公式サイトで最新情報を確認しましょう。

ただ、自治体の蓄電池の補助金は予算がとても少なく、短期間で予算が満了する傾向があります。

蓄電池の導入には、早めの情報収集と検討が重要なポイントとなります。

設備投資にかかる税負担を軽減できる中小企業経営強化税制度について

使用目的を問わず、10kW以上の蓄電池には固定資産税が発生します。

産業用蓄電池の自己設置を検討している方は「中小企業経営強化税制度」について理解を深めておくと良いでしょう。

中小企業経営強化税制は、中小企業が新たな設備を導入した際に利用できる税制優遇制度です。

2027年3月31日までが期間となっています。

青色申告書を提出する中小企業者等が、対象となる設備を導入して事業に利用した場合、即時償却または税額控除を受けることができる制度が「中小企業経営強化税制」です。

即時償却の場合、蓄電池の導入で発生した全額を経費として計上できるため、設備を導入した初年度に大きな節税効果を得ることができます。

今期の税金負担を減らして資金を確保できるという点で、企業にとって大きなメリットとなるでしょう。

税額控除の場合、控除額が企業の資本金によって以下のように区別されます。

- ●資本金3,000万円未満の企業:取得価額の10%

- ●資本金3,000万円超の企業:取得価額の7%

控除の上限額は、その年度の法人税額・所得額の20%となります。

- ※自己設置の際にのみ適用されます。

太陽光発電と組み合わせたコストカットや節税効果

法人が蓄電池を導入する際、特に相性が良いのが太陽光発電との組み合わせです。

単独導入と比較して初期投資は増えますが、補助金の活用や売電収入も見込めるため、トータルでは短期間での投資回収が期待できるケースも少なくありません。

蓄電池と太陽光発電設備を併用することで再生可能エネルギーの活用を進めたり、コストカットにつながったりするだけでなく、節税面でも相乗効果が期待できます。

太陽光発電設備と蓄電池の同時導入は、国や自治体が掲げる脱炭素化の方向性と合致しているため、補助金や税制優遇の対象となりやすいのです。

実際、補助金や税制優遇にはそれぞれ条件がありますが「太陽光発電設備および蓄電池の設置」のように、太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入することが条件となっていることも少なくありません。

自己設置を検討している際は、補助金や税制優遇の確認は必ず行いましょう。

法人が蓄電池導入で後悔しないためのチェックポイント

蓄電池は決して安い投資ではありません。

せっかく導入しても、想定した効果が得られなかったり、運用上の負担が想定以上になったりして後悔する企業もあります。

そうならないために、下記のポイントは導入までに必ず押さえておきましょう。

- ●ピークカットが十分でき、コスト削減が見込める

- ●運用目的が明確

- ●充電・放電の操作が手間なくできる

- ●信頼できるメーカー・施工業者

- ●設置場所における制約の現地調査を行った

- ●固定資産税や償却資産申告の申告を行った(自己設置のみ)

詳細を解説します。

ピークカットが十分でき、コスト削減が見込める

蓄電池を導入するにあたって「ピークカットの効果がどれだけ期待できるか」は必ず確認しておきましょう。

導入前の試算が甘いと、実際にはピーク時間帯に十分な電力量が供給されず、期待していたほどの削減が実現しない場合があります。

建物や設備の電力使用状況を事前に詳細に分析し、どの時間帯にどの程度の負荷がかかっているのか、どれだけの容量が必要なのかを見極めることが重要です。

電力の使用パターンが読み取れれば、ピークカットの効果もより具体的に計算でき、導入の判断材料になります。

逆に言えば、ピークシフトや基本料金削減の余地が少ない施設にとっては、思ったほどのコストメリットが出にくいことも。

こうした点を見逃さず、事前の電力データ分析やシミュレーションを行うことが「後悔しない導入」の第一歩になるでしょう。

運用目的が明確

電気料金の削減が主目的なのか、BCP対策なのか、余剰電力の収益化なのかなど、目的次第で必要な容量や性能、設置規模が変わります。

例えば、BCP対策が主目的であれば、停電時にどの設備を何時間稼働させたいかを具体的に決めることが重要です。

用途に合わない過剰な設備を導入してしまうと、回収が難しくなることも考えられるでしょう。

容量と設置規模もできるだけ明確に

主目的だけでなく、それにあわせて必要な蓄電容量と設置規模も明確にしておきます。

蓄電容量はピークカットを狙うのか、停電対策として最低限の電力を賄うのかによって大きく変わります。

例えば、数時間分の照明や通信機器だけを確保したい場合と、工場全体を丸一日動かしたい場合とでは、必要な電力量が大きく異なります。

導入する場所のスペースや耐荷重など、物理的な条件も確認しておくと良いでしょう。

あらかじめ電力使用データを分析し、最適な容量を見極めることが、費用対効果の高い導入につながります。

蓄電池は確かにさまざまな点でメリットの多い設備ですが、主目的や容量など事前にできるだけ細かくシミュレーションしておきましょう。

充電・放電の操作が手間なくできる

法人向けの大型蓄電池では、充電と放電のタイミングや量を適切に管理することが、運用の成否を分けるポイントです。

操作性が悪い設備を選んでしまうと、設定や切り替えのたびに手間がかかり、現場の負担が増える原因にもなりかねません。

現在では、多くの法人向け蓄電池がエネルギーマネジメントシステム(EMS)と連携し、ピーク時間帯や電力市場の価格動向に応じて、自動的に充放電を制御できるようになっています。

こうした自動化機能が備わっていれば、運用の手間を最小限に抑えつつ、コスト削減や再エネ活用のメリットも引き出しやすくなるでしょう。

一方で、低価格のシンプルな設備の中には、手動で操作を行わなければならないものや、設定変更に専門業者が必要な場合もあります。

運用開始後に「こんなに手間がかかるとは思わなかった」と後悔しないために、導入前にどの程度まで自動化できるのか、操作性や管理画面の分かりやすさを必ず確認しておきたいところです。

運用の手間を省く。関西電力の「蓄電池オンサイトサービス」

関西電力が提供する「蓄電池オンサイトサービス」は、蓄電池の設置から運用まで継続的にサポートするサービスです。

蓄電池を導入しようにもコスト面、運用面、補助金申請など、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

そうした不安を解消し、安定した蓄電池運用を関西電力がサポートします。

詳細は下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

信頼できるメーカー・施工業者

蓄電池の設置において、信頼できるメーカーや施工業者選びも重要です。

製品性能だけでなく、メンテナンス体制や保証内容も比較するようにしましょう。

補助金などの事情に詳しく、アフターフォローもしっかり行うようなメーカー・施工業者は安心です。

また、蓄電池の設置におけるリスクやデメリットを明言するかどうかも判断材料の一つとして考えておくと良いかもしれません。

関西電力の蓄電池オンサイトサービスは、全国各地で採用実績もあり、サポート体制も充実しているため、おすすめです。

設置場所における制約の現地調査を行った

設置場所の制約(耐荷重や防水・防火対策など)も必ず現地調査で確認しておくべきです。

蓄電池は極端な暑さや寒さに弱いため、気温の急激な変化のない場所が好ましいです。

熱がこもらず風通しのよい場所を選ぶようにしましょう。

産業用蓄電池はサイズが大きいため、広々としたスペースも必要です。

数百kgの重量に耐えられる、頑丈な場所の確保(コンクリート床など)も忘れずに考えておきましょう。

固定資産税や償却資産申告

法人が蓄電池を自己設置した場合、固定資産税や償却資産税の申告が必要になります。

特に蓄電池は資産計上の対象であり、毎年の申告義務を怠ると追徴課税やペナルティの対象となることがあります。

特別償却などの優遇措置を受ける際も、適切な申告が前提であるため事前の情報収集は欠かせません。

自治体によっては、一定の省エネ性能や再エネ設備について固定資産税を軽減する措置を設けている場合があります。

申告前に制度の有無を確認しておくと、余計な負担を防ぐことができます。

税理士や自治体窓口と相談しながら進めると安心でしょう。

導入後の運用で気を付けること

安定して蓄電池の効果を発揮し続けるためには

- ●定期点検と制御最適化

- ●市場対応の継続

について、導入後の適切な運用が不可欠です。

日頃から意識しておくと、トラブルを未然に防ぎ、費用対効果も高まるでしょう。

それぞれ詳細を解説します。

定期点検と制御最適化

蓄電池は消耗品であり、時間の経過とともに内部のセルが劣化していきます。

性能を維持し、寿命を延ばすためには、定期的な点検や診断が欠かせません。

年に1~2回程度の点検を行い、異常の早期発見や、必要に応じた部品交換を実施するのが理想です。

また、運用開始後に電力使用パターンが変化することもあります。

エネルギーのデータ管理を行うソフトウェア(EMSなど)の設定を定期的に見直し、最適な制御が行われるよう調整することも重要です。

設定の見直しを怠ると、無駄な放電やロスにつながってしまいます。

市場対応の継続

市場に参加した場合、年々変化する市場の変化に敏感でなければなりません。

導入時には有効だった運用モデルも、数年後には別の選択肢の方が有利になる場合もあるでしょう。

定期的に市場動向や制度改正の情報を収集し、場合によっては売電先や運用方法を切り替える柔軟性が求められます。

業者やコンサルタントと定期的に相談し、最新の収益化チャンスを逃さないようにしましょう。

蓄電池の費用対効果を高めるための心得

蓄電池の費用対効果を高めるための心得として「運用し続ける姿勢」が鍵となります。

導入コストの回収を急ぐあまり、長期視点を見失うケースは少なくありません。

蓄電池は導入したからといって短期間で結果につながるものではないのです。

導入後も定期的に運用状況をモニタリングし、想定通りの削減効果が出ているか確認し、状況に応じてEMSを再設定したり、ピークカットのタイミングを変えるなど、柔軟に対応し続けることが大切です。

設備自体の寿命を意識したメンテナンスを欠かさず行い、長期にわたって性能を維持する努力も重要です。

短期的な利益だけを追い求めるのではなく、事業全体のエネルギー戦略の一環として長期的に活用していく。

この視点が、結果的にもっとも高い費用対効果につながるかもしれません。

とはいえ、日頃の業務をこなしながら蓄電池の運用をこなすことは負担が大きいと感じる方も少なくないでしょう。

そのような場合、PPA事業者に蓄電池などの設置から運用を依頼することも検討してみてはいかがでしょうか?

関西電力では、お客さまごとの最適容量の設計から蓄電池の運用・メンテナンスなどのサービスをワンストップでご提供する「蓄電池オンサイトサービス」を展開しています。

初期費用は不要で、必要なのは設置場所と月額固定の料金のみ。

お客さまに最適な、効率的な運用プランをご提案いたします。

詳細は下記よりご覧ください。

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

サービス概要資料

太陽光発電オンサイトサービス

自家消費型太陽光発電で電気料金とCO₂を削減。「太陽光発電オンサイトサービス」 の概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 太陽光発電オンサイトサービスとは

- サービスの特徴

- ご提案事例

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の 「個人情報の利用目的」 および 「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 に定める 「特定電子メール」 を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。