BCPとBCMの意味や違いとは?重要性や策定手順と運用時の注意点を解説

2025.9.16

関連キーワード:

- BCP

- BCM

目次

BCPやBCMは、企業が災害や緊急事態に対処するために策定されるものです。2つの用語は混同されやすいですが、意味が異なるため、違いを理解しておきましょう。

この記事ではBCPとBCMの違いやそれぞれの重要性と策定手順を詳しく解説します。BCPの策定やBCMの運用時に注意すべきポイントも紹介するので、災害や不測の事態に備えるため、BCPやBCMの策定を考えている方はぜひ参考にしてください。

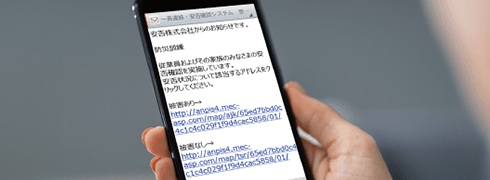

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

BCPとBCMの違いとは?

BCP(事業継続計画)とBCM(事業継続マネジメント)は、どちらも緊急時に事業を継続させるために策定するものです。BCPは緊急時の損害を最小限に抑えつつ、事業を継続・復旧する方法や手段を取り決めておく計画を指します。一方、BCMはBCPを継続的に運用していく活動や管理の仕組みを指します。

つまり、BCPは計画自体を指すのに対し、BCMはBCPをいかに戦略的に活用していくかを意味します。

BCPは 「Business Continuity Plan」、BCMは 「Business Continuity Management」 の略です。Bは事業(Business)、Cは継続(Continuity)で、どちらの用語もBとCの意味は変わりません。

一方、BCPのPは計画(Plan)、BCMのMは経営や管理を意味するマネジメント(Management)で異なるので、PとMの違いを覚えておくと良いでしょう。

BCP(事業継続計画)の定義や目的

BCPは 「Business Continuity Plan」 の略称で、事業継続計画を意味します。中小企業庁によるBCPの定義は以下のとおりです。

上記のとおり、BCPの策定は、災害時・緊急時等予期しない事態が発生した際、早期復旧を可能にし、損害を最小限に抑えることが目的です。事業の早期復旧は顧客対応の遅れや取引先への影響も軽減するため、企業の信頼も高められます。

BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介

BCM(事業継続管理)の定義や目的

BCMは 「Business Continuity Management」 の略称で、事業継続マネジメントを指します。

BCMは、組織がリスクを管理し、重要な業務機能を継続するための戦略的かつ体系的なプロセスです。事業の継続性を確保し、迅速に復旧させるための計画、準備、実行、見直しを行う一連の活動を指します。

BCPを策定していることが前提であり、BCPを継続的に運用していく活動や管理がBCMです。そのため、BCMはBCPの実行を含みつつ、リスク管理と業務継続の全体的な枠組みの構築・維持を目的としています。

BCMS(事業継続マネジメントシステム)とは?

BCMSとは 「Business Continuity Management System」 の略称で、事業継続マネジメントシステムを指し、BCMをシステムとして確立し、導入できるものを意味します。

BCMSに関する標準規格には、国際規格のISO 22301や日本産業規格JIS Q 22301があり、規格に準拠すれば認証の取得(審査登録)も可能です。

国際規格の認証を取得すれば海外企業を含む取引要件を達成できるので、ビジネス機会の喪失回避につながります。

従来の防災活動とBCPの違い

防災計画を作成する主な目的は、「身体・生命の安全確保」 と 「物的被害の軽減」 です。BCPには防災計画の考え方に加え、重要業務の継続または早期復旧が含まれます。

防災計画はBCPやBCMの一部であり、東京都防災ホームページでは、防災計画に加えて以下の3点を策定する必要があると明記されています。

- ●優先業務の特定

- ●優先業務の復旧時間の設定

- ●代替手段の業務継続方法(業務の文書)

BCP・BCMがビジネスで重要視される理由

BCPやBCMは欧米を中心に行われてきた企業の防災対策です。日本では、日本規格協会により2004年6月にBCMに関するガイドラインが発行されました※。

日本企業のBCMへの取り組みは、2004年10月に発生した新潟県中越地震が契機になったとされています。近年では大規模地震のリスクへの不安の高まりから、BCMの重要性に注目が集まっています。

このような背景をふまえ、BCMの重要性を紹介すると以下のとおりです。

- ●緊急時の早急な対応により事業を継続・存続させるため

- ●従業員の雇用や顧客への製品やサービスの供給を維持するため

- ●機密情報・個人情報の漏洩を防ぐため

- ●企業価値を維持・向上させるため

- ●海外でも重要視されているため

以降で詳しく紹介します。

緊急時の早急な対応により事業を継続・存続させるため

BCP(事業継続計画)とBCM(事業継続管理)がビジネスで重要視される理由のひとつは、緊急時の早急な対応によって事業を継続・存続させるためです。事業の早期復旧と損害の軽減がBCP策定の主な目的であり、BCPを継続的に運用していくBCMの主な目的に挙げられます。

BCPは業務の継続性を確保するための具体的な手順や対策を事前に策定します。一方BCMは、計画の策定だけでなく、リスク管理の体制を整えて継続的に見直し・改善することにより、より広範な視点で事業の安定性の確保に貢献するでしょう。

従業員の雇用や顧客への供給を維持するため

BCMの策定は、従業員の安全や雇用を守り、事業の早期復旧は顧客への供給責任を果たすことにもつながります。

緊急事態に適切に対応できないと、業務の中断が長引くことで従業員の雇用に影響をおよぼすかもしれません。BCMを導入することで、緊急時でも迅速な事業復旧が可能になり、安定した雇用環境の維持が実現できます。

また、自社の業務が停止すれば、取引先や顧客への製品・サービス供給にも影響がおよびます。例えば、食品製造業において製品供給や物流が停止すると、業種を問わずサプライチェーン全体に影響を与える可能性があります。

緊急時の対応策を整えておけば、サプライチェーンの維持・早期復旧が可能となり、取引先企業や顧客への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

機密情報・個人情報の漏洩を防ぐため

災害やサイバー攻撃等の緊急事態では、セキュリティシステムをはじめとする各種システムが通常どおりに使用できない可能性があります。

自社や取引先企業との機密情報、顧客の個人情報が外部に漏洩するリスクが高まるため、災害・緊急時でもセキュリティを維持する仕組みを確保しておくことが大切です。

BCPやBCMは、緊急時でも業務を継続・早期復旧できるよう体制を整えるものであり、情報漏洩リスクの低減にも貢献します。

例えば、BCP策定段階においては、災害発生時に安全なバックアップ環境へ自動的に切り替える仕組みや、被災時でもセキュリティを維持できる運用体制をあらかじめ構築しておくことが検討されます。

企業価値を維持・向上させるため

BCMの策定は、企業戦略的に取引先へのアピールの側面もあります。

防災対策がなされている企業は、緊急時に業務が滞ることなく続行され、顧客や取引先への影響を最小限に抑えられることで、信頼性の高い企業と評価されるでしょう。

特に、規模の大きい企業が取引先を選定する基準として、取引先の事業継続性は重要なポイントです。近年では大規模災害のリスクへの不安も高まっているため、今後は取引先の選定基準にBCP(事業継続計画)策定の有無を優先事項として挙げる企業が増加することも十分に考えられます。

海外でも重要視されているため

BCPやBCMは、ハリケーンによる自然災害やテロ行為等の緊急事態への備えとして海外でも重要視されています。

日本に拠点を置く企業でも、原材料の調達や製品の製造・提供に至るまでに海外企業が関与するケースはあります。サプライチェーンに海外企業を含む企業や、海外展開を視野に入れている企業は、国際競争のなかで信頼性を確保するためにも、グローバルな視点でのBCP策定が求められるでしょう。

BCMは国際標準化された規格が開発されているため、準拠して認証を取得すると、世界共通の基準でBCP・BCMを整えることにつながります。

BCP・BCM策定の具体的な効果

中小企業庁では、BCMの具体的な効果が報告されています。

| 回答内容 | 回答割合(複数回答可) |

|---|---|

| 被害はあったが、事業を継続することができた | 19.6% |

| 従業員と迅速な連絡ができた | 17.6% |

| 情報のバックアップ、設備の二重化等が役立った | 9.9% |

| 被害自体の軽減 | 8.7% |

| 販売先への供給責任を果たした | 7.4% |

| 調達確保、代替調達できた | 3.3% |

| 資金繰りに支障をきたさなかった | 2.3% |

BCMは災害時のみならず、平常時にも以下の所定の効果があるとの回答もあります。

| 回答内容 | 回答割合(複数回答可) |

|---|---|

| 経営資源の把握 | 53.6% |

| 人材育成 | 31.7% |

| 経営陣と従業員間のコミュニケーションの改善 | 28.9% |

| 取引先との取引状況の把握 | 21.1% |

| 業務効率化・工程改善 | 15.0% |

| 販売先との関係強化 | 14.7% |

| 仕入先との関係強化 | 7.9% |

| 資金繰りの改善 | 2.0% |

| 新規取引先の開拓 | 1.5% |

上記のとおり、緊急時には 「被害はあったが、事業を継続することができた」 や 「従業員と迅速な連絡ができた」 等、BCMの主な目的に沿った効果が挙げられています。

一方、平常時には 「取引先との取引状況の把握」 や 「販売先との関係強化」、「仕入先との関係強化」 等、サプライチェーンとの関係強化に関する効果が示されています。

BCPを含むBCM全体の策定プロセス

BCPを含むBCM全体の策定プロセスは以下のとおりです。

| 策定のプロセス | 主な取り組み |

|---|---|

| 方針の策定 |

|

| 分析・検討 |

|

| 事業継続戦略・対策の検討と決定 |

|

| 計画の策定 |

|

| 事前対策および教育・訓練の実施 |

|

| 見直し・改善 |

|

具体的な内容は業種によって異なるため、実際に策定する際は自社の業種にあった内容をふまえることが大切です。

BCMの前提となるBCPのガイドラインは、公的機関や関連団体から提供されているため、策定時の参考にすると良いでしょう。

今回は大まかな策定プロセスとして、以下の項目に分けて紹介します。

- ●方針の策定

- ●分析・検討

- ●事業継続戦略・対策の検討と決定

- ●計画の策定

- ●事前対策および教育・訓練の実施

- ●見直し・改善

BCMの策定を考えている方は参考にしてください。

方針の策定

最初に基本方針を策定します。基本方針の策定は経営者が率先して行い、事業を取り巻く環境を理解し、自社が果たすべき責任や重要事項を明確にします。経営方針や事業戦略に照らしあわせ、自社に求められる責任を考えることから始めると良いでしょう。

次に、事業継続の目的や、BCMで達成する目標を決定し、BCMの対象となる事業の種類や事業所の範囲を明確にします。BCMの根幹となる部分であるため、取締役会または経営会議で決議することが推奨されています。

続いて、経営者が率先してリーダーシップを発揮し、BCMの実施体制の構築を行いましょう。企業の規模が大きい場合、各部署の役割を明確にし、リーダーやサブリーダーを決定します。

分析・検討

続いて、考えられる災害や緊急事態に対する自社の被害を想定します。

事業中断による影響度を評価し、優先するべき重要業務や目標の復旧時間を検討する段階です。内閣府の資料では、影響度を評価する観点として以下が挙げられています。

- ●利益、売上、マーケットシェアへの影響

- ●資金繰りへの影響

- ●顧客の事業継続の可否等顧客への影響、さらに、顧客との取引

- ●維持の可能性への影響

- ●従業員の雇用・福祉への影響

- ●法令・条例や契約、サービスレベルアグリーメント(SLA)等に違反した場合の影響

- ●自社の社会的な信用への影響

- ●社会的・地域的な影響(社会機能維持等)

影響度の分析と並行して、以下のステップで優先して対応するべきリスクも把握します。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1.発生事象の洗い出し |

|

| 2.リスクマッピング |

|

| 3.対応の対象とする発生事象によるリスクの詳細分析 |

|

影響度の分析とリスクの分析・評価は相互に行き戻りつつ行い、精度を高めることが大切です。

事業継続戦略・対策の検討と決定

次に、BCMを効果的に運用するための対策を検討・決定します。リスクに備えて企業が最適な対応を選択するための重要なプロセスです。主に各重要業務の目標復旧時間・目標復旧レベルの達成を目指すことを念頭に現実的な対策を検討します。

企業・組織が事業継続戦略を検討する際に考慮すべき主な観点は、以下のとおりです。

- ●重要製品・サービスの供給継続・早期復旧

- ●企業・組織の中枢機能の確保

- ●情報および情報システムの維持

- ●資金確保

- ●法規制等への対応

- ●行政・社会インフラ事業者の取り組みとの整合性の確保

重要業務の早期復旧に必要な観点はさまざまです。業務拠点の復旧、資源の調達・供給、要員の確保、情報システムの維持、復旧にかかる資金の確保等が挙げられます。

計画の策定

続いて、事業を確実に継続するための具体的な行動計画を作成するステップです。戦略、対策の決定をふまえて以下の計画を策定します。

- ●事業継続計画(BCP)

- ●事前対策の実施計画

- ●教育・訓練の実施計画

- ●見直し・改善の実施計画

前述したとおり、BCPは緊急事態発生時の重要業務の維持や早期復旧を目的とした、具体的な対応手順や優先事項を定めた計画です。BCPの策定はBCMを推進するうえで重要な要素になるため、ガイドラインに従って作成しましょう。

事前対策の実施計画は、平常時から実施すべき対策を詳細化し、実施体制や予算、必要な資源を確保して進める計画です。主な内容としては、拠点や代替設備の確保、ライフラインの代替対策、建物や設備の防御策、情報システムや重要文書のバックアップ等が挙げられます。

教育・訓練の実施計画は、役割に応じた能力を役員や従業員が身につけるための計画です。計画には教育・訓練の体制、目的、対象者、実施方法、実施時期が含まれ、体系的かつ着実に進められる必要があります。

見直し・改善の実施計画は、BCMの点検や経営者による見直し、継続的な改善を確実に実施するために策定されるものです。計画には、見直しの体制、スケジュール、手順が定められ、定期的な点検や必要に応じた随時の見直し等を行います。

事前対策および教育・訓練の実施

BCMは策定するだけでなく、実際に災害・緊急事態が起こった際に実効性があるようにすることが大切です。従業員に周知し、日頃から教育・訓練を実施しましょう。

訓練することにより、BCMを身体感覚で覚えさせ、手順化できない事項でも適切に対応できるようにします。実施することで改善点や課題が見えてくるでしょう。

見直し・改善

BCMの内容は定期的に点検・見直しを行い、改善を図ります。内閣府の資料で推奨されているBCMの有効性を検討する際の観点は以下のとおりです。

- ●事前対策、訓練、点検等がスケジュールどおり実施されているか、予算は適切に執行されているか

- ●事業継続戦略・対策は有効か、費用対効果は妥当か

- ●教育・訓練は目標を達成しているか

- ●業界基準やベストプラクティス等と比較して重大なギャップはないか

- ●自社の事業継続能力が向上しているか

更新頻度や更新を行う条件は企業の特性や規模によっても異なります。中小企業庁では、更新の条件に以下の内容を挙げています。

- ●会社の組織体制に大きな変更があった場合

- ●取引先(供給元または納品先)に大きな変更があった場合

- ●会社の中核事業に変更があった場合

- ●新しい事業ライン、製品、またはサービスを開発した場合

- ●主要な情報通信システム、ネットワークに大幅な変更があった場合

- ●会社の業務に関連する、国や業界のガイドラインが改訂された場合

- ●サプライチェーンからの要求に変更があった場合

上記の条件に該当しない場合でも、1年ごとの見直しが推奨されています。

BCP・BCMの策定・導入時に注意するべきポイント

BCMを策定・導入する際に注意するべきポイントは以下のとおりです。

- ●BCPの策定・運用を目的としない

- ●企業存続のための重要業務を特定する

- ●経営者が率先して策定・運用を推進する

- ●役割分担し従業員全体に共有する

- ●取引先や協力企業と連携する

- ●効率的な運用が可能になるシステムを導入する

BCPの策定・運用を目的としない

BCP・BCMは、単に計画を立てたり訓練を行ったりすることが目的ではありません。緊急事態が発生した際に、BCPの内容に縛られすぎて適切な行動がとれなくなることは避けなければなりません。

BCPやBCMは、本来の目的(緊急時でも重要業務を維持し、早期に事業を復旧させること)を達成するための"手段"です。そのため、業務の実態に即した内容となっているか、本当に必要な時に効果を発揮するかを検討しましょう。

必要に応じて柔軟に対応し、内容を見直して運用の実効性を確保することが大切です。

企業存続のための重要業務を特定する

BCMで重要なのは、あらゆる業務を一律に扱うのではなく、「企業の存続に関わるタスク」 を明確にし、最優先で継続・復旧できる体制を整えることです。

すべての業務を同時に復旧することは現実的ではなく、限られたリソースのなかで何を優先すべきかを判断しなければなりません。重要な業務は、企業や業種によって異なります。

BCP策定のプロセスにおいては、業務影響度分析を実施し、自社にとって不可欠な中核業務を特定することが重要です。

経営者が率先して策定・運用を推進する

BCP・BCMの策定・導入時には、経営者が率先して計画の策定と運用を推進することが重要です。経営者のリーダーシップが組織全体の危機対応力を高め、効果的な事業継続を実現する基盤となります。

役割分担し従業員全体に共有する

BCP・BCMの策定・導入時には役割を明確に分担し、策定したら全従業員に周知しましょう。全員が自分の役割を理解し、緊急時に迅速かつ適切に対応できる体制を整えることでBCMの実効性が高まります。

また、定期的な教育・訓練を行い、災害や緊急事態の発生時に運用できるようにしておくことが大切です。

取引先や協力企業と連携する

企業規模が大きくなるほど、事業継続には取引先や協力企業等、外部パートナーとの連携が欠かせません。事前に関連企業とBCPやBCMに関する意見交換やすりあわせを行っておくことが重要です。

関連企業と連携し、平時から情報共有を行っておくことで、緊急時にもサプライチェーンとの連携がスムーズに図れます。その結果、事業の継続性を確保し、被害を最小限に抑えることが可能になります。

効率的な運用が可能になるシステムを導入する

BCP・BCMを効率的に運用するには、専用システムの導入が効果的です。安全対策の策定や実行にはノウハウや人的リソースが必要なため、その重要性を理解しながらも、なかなか着手できずにいる企業は少なくありません。

実際に多くの企業では、「ノウハウがない」「人的リソースを確保できない」 といった理由が、BCP策定を進めるうえで大きな課題となっています。

例えば、災害時や緊急時には安否確認や従業員との連絡手段の確保が重要です。しかし、連絡先の管理やメールの送信等を自社で個別に行うのは手間がかかります。すべてを手動や自社のシステムで行おうとすると、かなりのリソースが割かれるでしょう。

十分なノウハウや人的リソースがない場合でも、安否確認システムを導入すれば、こうした業務を効率的かつ確実に進めることが可能です。

また、必要に応じてBCP・BCMの策定や運用を支援する専用システムを活用することで、平時・有事を問わず、幅広い業務の効率化が期待できます。

BCP・BCMを運用している企業の事例

災害や緊急事態に備え、BCPを策定し、運用している企業の事例を紹介します。

ひとつ目は、東日本大震災をきっかけにBCPを策定した企業の事例です。工業製品を製造・販売している企業で、従業員の人命確保や事業の継続を目的として、BCPの策定を行いました。

具体的な取り組みとしては、クラウド型安否確認システムの導入や、屋上まで続く津波避難用の外階段設置等が挙げられます。また、災害で被害を受けた場合に備えて、県外4社と災害時相互支援協定を締結しました。

BCPを策定した結果、台風で停電が発生した時の対応速度が向上する等の結果につながっています。新型コロナ感染症が拡大した際には、従業員が主体的にBCPの行動規範に沿って行動した等の成果も挙げました。

ふたつ目は、グループ企業全体のバックヤード業務を担う企業の事例です。この企業では、感染症や大規模地震等に備え、2018年からBCPを策定・運用しています。具体的には、「財務」「コンプライアンス」「顧客信頼性」「取引先」 という4つの観点で自社業務の評価を行い、優先的に維持すべき 「重要業務」 をリスト化しました。

策定して満足するのではなく、実効性を重視し、平常時から訓練や改善を重ねてきました。

2020年に発生した新型コロナウイルス感染症拡大の際には、以前から 「業務」 をすべて 「可視化」 し、「計測」「分析」「改善」 を繰り返す仕組みが確立されていたため、BCPが有効に機能し、被害を最小限に抑えることができました。

BCP・BCMの策定に有効な関西電力の安否確認システム「ANPiS」

BCP・BCMの策定にあたり、安否確認システムの導入を考えているなら、関西電力の 「ANPiS(アンピス)」 がおすすめです。

ANPiSは、気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。

比較的低コストで導入でき、従業員への安否確認メールの自動配信や、回答結果の自動集計が可能です。手動でメール配信をすることもでき、部署やグループを絞った連絡にも活用できます。

災害時でも、システムの復旧を含む重要業務に、人的リソースをスムーズに集中させることができます。DR環境構築や災害対策にコストを割けない企業におすすめです。ANPiSで利用できる機能の一例は以下のとおりです。

【利用できる機能】

- ●気象庁の情報と自動で連携

- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定

- ●従業員の回答結果を自動で集計

- ●未回答の従業員に対する自動再配信

- ●手動配信による柔軟な対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断のグループ設定

- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)

- ●個人情報の秘匿性

- ●LINE配信 (有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名~ | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討する場合は、相談してみてはいかがでしょうか。

- スタンダードプランは、従業員と家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

災害発生時の事業継続・復旧にBCP・BCMは必要不可欠

BCPは事業継続計画、BCMは事業継続マネジメントで、どちらも緊急時に事業を継続させるために策定するものです。BCPを継続的に運用していくことをBCMと呼びます。

自然災害が多く、大規模地震のリスクへの不安が高まっている日本で、BCP・BCMの策定は重要な意味を持ちます。策定によって事業継続性が評価され、取引先企業からの評価が高まることも期待できるため、競合企業との差別化にもなるでしょう。

しかし、すべて人力で行おうとすると人的リソースを割かれるため、なかなか踏み出せない企業も多いのではないでしょうか。BCP・BCM策定、運用の際には役立つツールの導入も大切です。

BCP・BCM策定に役立つツールのひとつとして安否確認システムの導入を検討しているなら、ぜひ 「ANPiS(アンピス)」 をお試しください。ANPiSとは関西電力が提供している安否確認システムです。

緊急時のメール一斉配信や回答結果の自動集計、未回答者への自動再配信等、充実した機能を備えたシステムで、初期費用無料、月額6,600円から導入できます。Webから2週間の無料トライアルもお申込みいただけますので、使用感を試してみたい方はぜひお気軽にご相談ください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。