安否確認とは?意味や目的、企業におけるシステム導入の重要性を解説

2026.1.27

関連キーワード:

- 安否確認

目次

地震や台風などの災害が発生した際、企業には従業員やその家族の安否を迅速かつ確実に把握することが求められます。

安否確認が遅れると、人的被害の把握が遅れるだけでなく、初動対応や事業再開にも影響し、結果として損失が拡大するおそれがあります。

こうしたリスクを最小限に抑えるためには、災害時でも確実に機能する安否確認の仕組みを平時から整えておくことが重要です。

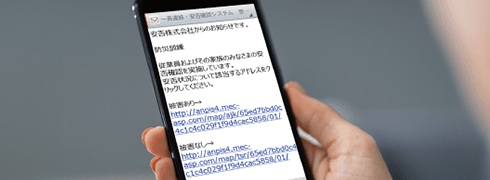

電話やメールなどの手動対応には限界がある一方で、安否確認システムを活用すれば、従業員の状況把握から集計までを自動化でき、災害発生直後からスムーズな初動対応が可能になります。

本記事では、安否確認の意味や企業における重要性、具体的な確認内容や方法、システム選定のポイントについて分かりやすく解説します。

あわせて、気象庁と連携し、全国で利用できる関西電力の安否確認システム「ANPiS」についても紹介しますので、災害対策やBCPの一環として、ぜひ参考にしてください。

関西電力の安否確認システム「ANPiS(アンピス)」はこちら

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

安否確認の意味とは?

安否確認とは、地震や台風などの災害や緊急事態が発生した際に、従業員や家族等の安否・状況を確認することを指します。

災害時には、電話やメールといった通常の連絡手段が使えなくなることも多く、平常時と同じ方法で安否を確認できるとは限りません。

そのため、非常時でも連絡が取りやすい手段や手順をあらかじめ決めておくことが重要です。

また、安否確認は、家族や知人同士で行う個人的な連絡だけでなく、組織や企業として体系的に行う取り組みとしても位置付けられます。

あらかじめ決められた方法で安否や状況を確認することで、混乱を最小限に抑え、必要な対応を迅速に進めることが可能になります。

このように安否確認とは、

非常時に人の安全や状況を正確に把握し、次の行動につなげるための基本的な行為であり、災害対策の出発点となるものです。

企業における安否確認の目的・重要性

- ※本画像はAIで生成したイメージです

企業における安否確認の最大の目的は、災害発生時に人命の安全を確保し、事業の影響を最小限に抑えることです。

安否確認は単なる連絡手段ではなく、企業が災害時に果たすべき責任と、事業を継続するための基盤となる取り組みです。

災害発生時、企業は次の4つの経営資源を守ることが求められます。

- ●ヒト:従業員や従業員の家族

- ●モノ:建物や設備、機器

- ●カネ:運転資金や金融資産

- ●情報:業務データやシステム

これらの経営資源のうち、最も優先すべきものが「ヒト」です。

従業員の安全が確保されなければ、設備や資金、情報が無事であっても事業を継続することはできません。

大規模な地震などの災害が発生した場合、広範囲にわたって電力や通信などのインフラが停止し、復旧までに一定の時間を要することがあります。

その間に従業員の安否や状況を把握できない状態が続くと、初動対応が遅れ、結果として事業再開が大幅に遅れるおそれがあります。

さらに、復旧までの期間にヒトやモノが失われた場合、事業継続が困難となり、取引先やサプライチェーン全体へ影響を及ぼす可能性も否定できません。

企業にとって災害対応の遅れは、自社だけの問題にとどまらず、社会的な信用低下や取引機会の損失につながるリスクもあります。

そのため企業には、災害発生後に場当たり的に対応するのではなく、災害発生前から防災対策と事業継続の方針を定めておくことが求められます。

安否確認はその第一歩であり、従業員や顧客の安全を最優先に考える企業姿勢を具体的な行動として示すものです。

企業における安否確認は、従業員を守るための取り組みであると同時に、事業と信頼を守るための重要な経営判断といえるでしょう。

BCP対策(事業継続計画)の一環

企業における安否確認は、BCP(事業継続計画)対策の中核を担う取り組みです。

BCPとは、大規模災害や緊急事態が発生した場合でも、重要な業務を中断させない、または早期に復旧させるための計画を指します。

BCPを実行するうえで最も重要な経営資源は「ヒト」です。

従業員の安否や出勤可否、緊急対応が可能な人員を把握できなければ、復旧作業や顧客対応、取引先との調整を進めることはできません。

安否確認を迅速に行い、状況を可視化できる体制を整えておくことで、

・どの業務を優先すべきか

・どの拠点が稼働可能か

・どの人員を配置できるか

といった判断をスムーズに行えるようになります。

安否確認は、BCPを「机上の計画」で終わらせず、実際に機能させるための第一歩といえるでしょう。

安全配慮義務の一環

企業には、従業員の生命や身体の安全を守る「安全配慮義務」があります。

これは労働契約法などにも定められている、企業として果たすべき重要な責務です。

災害時において、

・安否確認の体制が整っていなかった

・従業員の状況を把握できず適切な指示ができなかった

といった場合、企業の管理体制が問われる可能性も否定できません。

安否確認の仕組みを事前に整備し、従業員に周知・訓練しておくことは、従業員の安全を守るだけでなく、企業自身を守ることにもつながります。

「何か起きてから考える」のではなく、「起きる前に備えているか」が、企業の信頼性を左右する重要なポイントです。

従業員や取引先への安心感の提供

安否確認体制が整っていることは、従業員や取引先に対して大きな安心感を与えます。

従業員にとっては、

「災害時でも会社が自分や家族の状況を把握し、適切に対応してくれる」

という安心感が、心理的な支えになります。これは、非常時の混乱を抑え、冷静な行動を促す効果もあります。

また取引先や顧客にとっても、災害時に連絡が取れ、状況を共有できる企業かどうかは重要な判断材料です。

安否確認体制が整っている企業は、危機管理意識が高く、信頼できるパートナーとして評価されやすくなります。

安否確認は、単なる内部対応ではなく、企業の姿勢や信頼性を外部に示す要素でもあるのです。

災害時に企業が確認すべき安否確認の内容

災害発生時に企業が確認すべきポイントは以下のとおりです。

- ●従業員の安否状況

- ●従業員の家族の安否状況

- ●出勤・緊急対応可能な従業員

- ●取引先の被害状況

災害発生に備えて事前に確認しておくと良いでしょう。

従業員の安否状況

災害が発生した際は、従業員の安否状況を確認しましょう。

安否確認で重要なポイントは、従業員の安否状況の確認を管理者に確実に届けることです。企業は次の事項を確認し、従業員がどこにいてどのような状況にあるのか等を把握しましょう。

- ●怪我の有無

- ●避難の可否

- ●被害の程度

- ●不便なこと 等

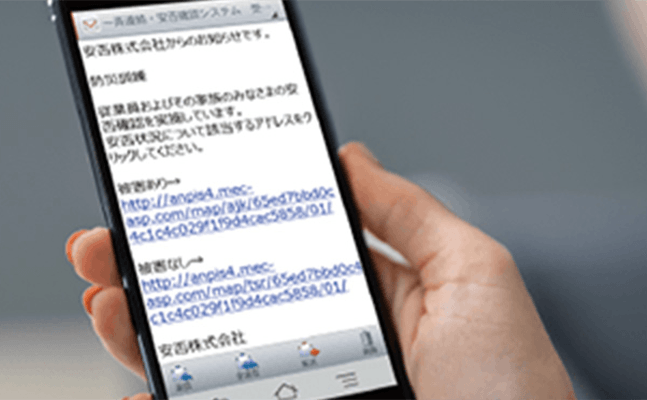

安否確認システムを活用する場合は、上記の内容を送受信でき、自動配信機能や未回答者へ再送信するシステムがあると便利です。

従業員の家族の安否状況

企業が従業員の家族の安否状況も把握できれば、今後の指示を出しやすくなります。

従業員は、家族の安否が不明なまま業務に戻っても集中できません。そのため、安否確認時には、従業員だけでなく従業員の家族にも直接連絡が届く機能があると便利です。

また、安否確認システムによっては、従業員の家族を登録することで、家族の現状がシステムを通じて従業員に届きます。

従業員にとってみれば、連絡の取れない家族の無事や動向を把握することで安心できるのでおすすめです。

出勤・緊急対応可能な従業員

従業員の安否状況を把握する際に、出勤や緊急対応が可能かどうかを確認することも重要です。

災害の状況にもよりますが、事業への影響を最小限に抑えるためには、災害時でも従業員に出勤してもらい、緊急対応にあたってもらう必要があります。

安否確認システムを活用すれば、出勤や緊急対応が可能な従業員の把握と状況確認を迅速に行え、事業継続に向けた対応をスムーズに進められます。

取引先の被害状況

事業内容や規模にもよりますが、被災した場合は事業の継続が難しくなり、取引先に迷惑をかけてしまうおそれがあります。

反対に、取引先が被災していて、必要な物品が届かない、納期に間に合わない等のトラブルが発生する可能性も十分に考えられます。

災害が発生した際は、従業員と従業員の家族の安否状況確認だけでなく、取引先の被害状況も確認し、情報共有や今後の相談を行うと良いでしょう。

安否確認を実施する際のポイント・注意点

- ※本画像はAIで生成したイメージです

企業が安否確認を実施する際のポイントは以下のとおりです。

- ●主要な連絡手段をひとつに絞る

- ●安否確認時の連絡内容を決めておく

- ●安否確認システムの使い方を事前に周知する

- ●個人情報の管理を徹底する

上記を順番に解説します。

主要な連絡手段をひとつに絞る

安否確認の連絡手段や利用する安否確認システムは、ひとつに絞った方が良いでしょう。

安否確認の方法が複数あると、従業員ごとにバラバラに連絡が届いてしまい、複数のツールや手段を用いて集計、通知等を行うため、手間がかかります。

迅速に状況を把握するためにも、主要な連絡手段は可能な限りひとつに絞っておくことが望ましいでしょう。

ただし、災害の規模や通信障害等の状況によっては、その手段がつかえなくなる可能性もあります。

そのため、主要な連絡手段に加えて、補助的な手段もあらかじめ用意しておくことが重要です。

例えば、「この方法で連絡が取れない場合は次にこの方法を試す」 といったように優先順位を明確にし、本命の連絡手段とセットで社内に周知しておくことで、非常時にも連携しやすくなります。

安否確認時の連絡内容を決めておく

安否確認時に連絡する内容を事前に周知すると、情報を過不足なくスムーズに集計できます。主に、次の情報を連絡してもらいましょう。

- ●従業員の現在地

- ●従業員の被害状況

- ●避難場所の確保

- ●当日/翌日以降の出勤可否

- ●会社への出勤ルート等

事前に内容を決めて従業員へ周知しておかないと、あとから追加で確認する手間がかかり、集計にも時間がかかってしまいます。

安否確認システムの使い方を事前に周知する

安否確認システムを導入した場合は、使い方を従業員や従業員の家族に周知しておきましょう。

使い方を理解していないと、実際に災害が起きた時に対応できない従業員が出てくるおそれがあります。

また、システムを確実に機能させるためには、従業員の連絡先が漏れなく登録されているかを確認しておくことが必要です。そのため、安否確認システムを導入した場合は、次のポイントをチェックしましょう。

- ●従業員に安否確認の重要性を理解してもらう

- ●安否確認システムの使い方を周知する

- ●安否確認システムの訓練を行う

- ●訓練結果から反省と課題解決を話し合う

- ●指導や管理体制を細分化する

まず、従業員に安否確認の重要性を理解してもらい、導入した安否確認システムの使い方をマニュアルや動画等の方法で周知しましょう。

次に、実際に安否確認システムを使った訓練を実施し、その結果をもとに振り返りを行います。訓練で明らかになった課題については、原因を調査し、改善策を関係者で話し合いましょう。

なお、少人数の従業員で全従業員を指導するよりも、細分化した体制を整えて、部署ごとに指導と管理をするほうが、状況を把握しやすく、スムーズな対応が取れます。

個人情報の管理を徹底する

安否確認を行うには、電話番号やメールアドレス等、従業員の個人情報を集める必要があります。そのため、情報漏洩に注意し、セキュリティ対策を徹底しなければなりません。

また、安否確認システムで収集した安否状況をどこまで公開するかも事前に決めておきましょう。

安否確認の主な5つの方法

安否確認の主な方法は以下のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 電話 |

|

| SNSやメッセージアプリ |

|

| メールやSMS |

|

| 安否登録・確認サービス(災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板) |

|

| 安否確認システム |

|

上記を順番に解説します。

電話

電話は安否確認の代表的な手段です。声の調子や声量等から相手の状況や状態が伝わりやすく、声を聞けると安心しやすい等のメリットがあります。

しかし、電話は大人数の状況を把握するのに不向きで、災害の状況によっては回線が混雑してつながらないおそれもあります。

企業が従業員や従業員の家族の安否を確認する方法としてはおすすめできません。関連記事:企業向け緊急連絡網の作り方は?連絡手段の特徴や運用時の注意点を解説

SNSやメッセージアプリ

仕事で使用しているSNSやメッセージアプリ(ビジネスチャット)で状況を把握する方法もあります。

グループチャットなら複数人の状況を一度に把握でき、写真の添付で詳しい状況を把握しやすいです。

ただし、SNSやメッセージアプリは平時の連絡手段で、緊急事態に特化したツールではありません。

災害時にサーバーがダウンしている、混雑してメッセージが届かない等のケースが考えられるので、別の方法を検討しましょう。

メールやSMS

メールやSMSで安否を確認するケースもあります。電話に比べると一方通行ですが、すぐに安否状況を伝えられる手段です。

ただし、タイミングによってはメールを受け取れるスマートフォンやパソコンが管理者の手元になく、従業員からの安否確認にすぐに反応できない可能性があるため、安否確認の方法として採用している企業は注意しましょう。

安否登録・確認サービス(災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板)

災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)は、電話サービスを提供する各通信事業者が協力して運営する安否確認の方法です。

地震や噴火等の災害が発生した場合に提供され、被災地域に住んでいる、あるいは滞在中の方は、次の方法でご自身の状況を全国に伝えられます。

| 災害用伝言ダイヤル(171) |

|

| 災害用伝言板(web171) |

|

災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)は相互連携しています。災害用伝言ダイヤル(171)に登録された伝言は災害用伝言板で確認でき、災害用伝言板に登録されたメッセージは災害用伝言ダイヤルを通じて被災地にいる方へ届けられます。

電話番号を知っている方に対して、ご自身の安否状況を広範囲に伝えられる方法なので、家族や友人等に安否を知らせたい場合に役立つ方法です。企業で安否確認に関する指導を行っている場合は、従業員に周知しておきましょう。

なお、災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)は、被災地への通話や通信がつながりにくい状況でも安否確認を取りやすい方法ですが、あくまでも個人向けです。

企業が従業員の安否を確認したい場合は、別の方法を検討しましょう。

安否確認システム

災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)は、主に個人や家族、友人等の安否を確認できるサービスです。そのため、企業全体の従業員の安否を確認するには、多くのメッセージをやり取りする必要があり、効率的とはいえません。

そのため、企業全体の従業員の安否を迅速かつ確実に把握し、出勤状況や対応可能な人員を可視化するためには、企業向けの安否確認システムを導入することをおすすめします。

安否確認システムとは、安否確認が実行できるサービスや独自システムを指します。

災害が起きた時に登録者へ一斉に安否確認連絡を行い、返信を自動で集計するため、従業員や従業員の家族の安否確認や出勤できる従業員の人数等をスムーズに把握できます。

災害時の初動対応を効率化できるため、企業は安否確認システムの導入を検討しましょう。安否確認システムによってサービス内容は異なるので、選ぶ際は注意が必要です。

- ●災害発生時に気象情報と自動連携

- ●設定した方法で安否確認を一斉配信

- ●回答を集計して管理者へ送信

最低でも、上記の機能が搭載されている安否確認システムを選びましょう。

安否確認システムとは?企業への導入が重要視される理由

- ※本画像はAIで生成したイメージです

企業にとって、従業員の安全確保や迅速な初動対応は、事業を継続するための重要事項です。大規模災害が発生した際、従業員一人ひとりの安否確認を手動で行っていると、手間がかかります。

また、回線が混雑している場合、電話やメールだけでは確認に時間がかかり、速やかな状況把握が困難になるでしょう。安否確認システムを導入すれば、安否確認メールの一斉配信や回答の自動集計機能により、スムーズに全体の状況を把握することが可能です。

従業員の安否確認をスムーズに行い状況を把握できれば、混乱する状況下でも的確な対応ができます。安否確認システムは、事業の早期復旧にも貢献するシステムであり、BCP(事業継続計画)の一環として導入する企業もあります。

日本は自然災害が多い国であり、近年では大規模地震のリスクへの不安の高まりから、安否確認システムの導入やBCP策定の重要性に注目が集まっています。

BCPや安否確認システムについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:BCPとBCMの意味や違いとは?重要性や策定手順と運用時の注意点を解説

関連記事:【2025年版】安否確認システムを比較!サービスの選定ポイントを解説

安否確認システムの主な機能

安否確認システムとは、災害や緊急事態が発生した際に、従業員やその家族の安否確認を効率的かつ確実に行うための企業向け仕組みです。

電話やメール、SNSなどの手動対応と比べて、初動対応の迅速化と情報集約の正確性に優れている点が特徴です。

企業が安否確認システムを導入する際は、最低限、以下のような機能が備わっているかを確認することが重要です。

災害発生時の自動配信・一斉送信機能

安否確認システムの基本機能のひとつが、災害発生時に安否確認の連絡を自動で一斉配信できる機能です。

地震や気象警報などの情報と連動し、設定条件を満たした場合に自動で配信される仕組みであれば、担当者が状況を把握できていない段階でも初動対応を開始できます。

これにより、

・担当者不在による対応遅れ

・手動配信による作業負荷

を防ぎ、災害直後の混乱を最小限に抑えることが可能になります。

未回答者への再通知・二次連絡機能

災害時には、通信障害や混乱により、すぐに回答できない従業員が出ることも少なくありません。

安否確認システムには、未回答者に対して自動で繰り返し通知を行う機能が備わっているものがあります。

さらに、回答内容に応じて、管理者や担当部署から二次連絡を行える仕組みがあれば、個別対応が必要なケースにも柔軟に対応できます。

これにより、

・回答忘れ

・通知の見落とし

を防ぎ、安否確認の回収率を高めることができます。

結果として、企業全体の状況把握がより確実になります。

回答結果の自動集計・可視化

安否確認システムでは、従業員からの回答内容を自動で集計し、一覧で可視化できます。

怪我の有無や出勤可否などの情報をリアルタイムで把握できるため、状況判断や指示出しを迅速に行えます。

システムによっては、位置情報を地図上に表示できるものもあり、被災状況の把握や拠点ごとの対応判断に役立ちます。

手動での確認や表計算ソフトによる集計と比べて、

・入力漏れ

・確認漏れ

・情報の錯綜

を防ぎやすく、正確性の高い情報管理が可能です。

気象情報・災害情報との連携

多くの安否確認システムでは、気象庁などの災害情報と連携し、地域や震度、警報・注意報の種類に応じた配信設定が可能です。

これにより、

・影響を受ける可能性のある地域だけに配信

・不要な通知を減らす

といった柔軟な運用ができ、従業員の混乱を防ぐことにもつながります。

従業員の家族を含めた安否確認

安否確認システムによっては、従業員本人だけでなく、その家族の安否確認にも対応しています。

従業員が家族の安否を把握できない状態では、業務に集中することは困難です。

家族の安否確認まで含めて対応できる仕組みを整えることで、従業員の心理的負担を軽減し、企業としての配慮や信頼感の向上にもつながります。

平常時業務への応用機能

安否確認システムは、災害時だけでなく、平常時の業務にも応用できる機能を備えているケースがあります。

例えば、

・アンケート配信

・出欠確認

・一斉連絡

などに活用でき、非常時以外でも利用することで、操作に慣れてもらいやすくなります。

平常時から使い慣れているシステムであれば、災害時にもスムーズな対応が可能です。

安否確認システムの導入によるメリット

企業が安否確認システムを導入することにより得られるメリットは、以下のとおりです。

- ●従業員と家族を含めた安否確認が可能

- ●災害発生時の業務効率化を目指せる

- ●事業の迅速な復旧により損害軽減につながる

- ●安否確認システムの活用による個人情報漏洩リスクの軽減

- ●平常時でも機能の応用が可能

安否確認システムは、安否確認メールの一斉配信機能や回答の自動集計機能を搭載している場合が多いため、大規模災害や緊急事態が発生した際にスムーズな安否確認が可能です。

企業をはじめ、教育機関や自治体等、一定規模の人数に対してスムーズかつ確実性の高い安否確認が必要な機関・組織において導入されています。

アンケート機能やグループ・部署ごとに分けてメールを送信できる機能等、通常業務に応用できる機能を備えた安否確認システムもあります。

災害や緊急時だけでなく、通常業務の効率化にも貢献するシステムです。

安否確認システムの選び方

現在、さまざまな種類の安否確認システムが提供されており、「どのサービスを選べばよいのか分からない」と感じる企業も少なくありません。

安否確認システムは、災害時の初動対応や事業継続に直結する重要なツールであるため、価格や機能だけでなく、緊急時に確実に機能するかどうかを軸に比較・検討することが重要です。

ここでは、企業が安否確認システムを選定する際に押さえておきたい主なポイントを解説します。

緊急時にスムーズに起動・利用できるか

安否確認システムは、災害などの緊急時にこそ真価を発揮するものです。

そのため、いざというときに確実に起動し、安定して利用できるかは最も重要な判断基準のひとつです。

例えば、サーバーが1拠点にしか設置されていない場合、その地域が被災するとシステム全体が停止するおそれがあります。

サービスを選ぶ際は、サーバーを複数拠点に分散しているか、災害時でも稼働し続けられる冗長構成が取られているかを確認しましょう。

また、地震や気象警報などをトリガーとして自動で安否確認が起動する仕組みがあるかどうかも重要です。

過去の稼働実績や導入事例を確認し、非常時の信頼性を見極めることが求められます。

連絡手段が複数用意されているか

災害時には、通信インフラが不安定になり、特定の連絡手段が使えなくなる可能性があります。

そのため、連絡手段がひとつに限定されていないことは重要なポイントです。

電話、メール、SMS、専用アプリなど、複数の連絡手段に対応しているシステムであれば、いずれかの通信手段が使えなくなっても安否確認を継続できます。

異なる通信方式を組み合わせることで、安否情報の回収率やスピードの向上が期待できます。

セキュリティ対策が十分に講じられているか

安否確認システムでは、従業員の氏名、連絡先、家族情報など、機微な個人情報を扱うことになります。

そのため、セキュリティ対策が不十分なサービスを選んでしまうと、情報漏えいのリスクが高まります。

具体的には、

・通信の暗号化

・アクセス制限

・二段階認証

などのセキュリティ対策が実装されているかを確認しましょう。

企業として安心して利用できる体制が整っているかは、選定時に必ず確認すべきポイントです。

操作性・使いやすさに優れているか

災害発生時は、誰もが平常時と同じように冷静な操作ができるとは限りません。

そのため、直感的に操作できるシンプルな設計であることは非常に重要です。

画面の見やすさや操作の分かりやすさ、プッシュ通知の有無などを確認し、管理者だけでなく、従業員側も迷わず回答できるかという視点でチェックしましょう。

従業員の家族まで安否確認できるか

従業員本人が無事であっても、家族の安否が分からない状態では、安心して行動することは難しくなります。

そのため、従業員の家族まで含めて安否確認ができる仕組みがあるかどうかも重要な選定ポイントです。

従業員と家族が相互に安否を確認できるシステムであれば、家族の状況を迅速に把握でき、従業員の心理的負担の軽減につながります。

これは、災害時の判断力や行動力を保つうえでも大きな意味を持ちます。

GPS機能・位置情報の把握が可能か

位置情報を送信できる安否確認システムであれば、従業員の現在地を地図上で把握できます。

これにより、個々の従業員の状況だけでなく、地域ごとの被災状況を把握しやすくなります。

現地対応や支援が必要なケースを判断する際にも、有効な情報となります。

集計・レポート機能が充実しているか

安否確認の結果をリアルタイムで自動集計・可視化できる機能があれば、管理者の負担を大きく軽減できます。

部署別・項目別の集計や、一覧表・グラフによる表示が可能であれば、全体状況を一目で把握できます。

状況把握から意思決定までの時間を短縮できる点は、災害対応において大きなメリットです。

サポート体制が整っているか

安否確認システムを導入する際は、サービス提供事業者のサポート体制も重要な判断材料です。

災害時にも対応できるよう、24時間365日のサポート体制があると安心です。

また、

・導入時の操作説明

・訓練や運用支援

・無料トライアルの有無

など、導入前後のフォロー体制も確認しておくとよいでしょう。

オプション機能が自社のニーズに合っているか

安否確認システムには、基本機能に加えてさまざまなオプション機能が用意されています。

例えば、

・プッシュ通知

・掲示板機能

・GPS連携

・一斉メール配信

・自動集計機能

・家族の安否確認

・アンケート機能

・BCP対応機能

・人事マスタ連携

・二段階認証

・関連契約先の安否共有

などがあります。

多機能であること自体が目的ではなく、自社にとって本当に必要な機能を整理したうえで選定することが重要です。

安否確認システムの導入手順

安否確認システム導入までの大まかな流れは以下のとおりです。

- ①導入する安否確認システムを比較・決定する

- ②資料を取り寄せ担当者へ連絡する

- ③プラン・利用開始日を決めて申込む

- ④使い方の説明を受ける

- ⑤管理者を登録する

- ⑥従業員を登録する

- ⑦配信設定を行う

- ⑧利用を開始する

あくまでも一般的な流れであり、実際はシステムによって若干異なる場合があります。

より具体的な導入手順を知りたい場合や、運用のイメージが湧かない場合には、導入前に具体的な流れを説明してくれるシステムや、無料トライアルで使用感を試せるシステムなどを活用しましょう。

安否確認システムなら関西電力の 「ANPiS」 がおすすめ

災害や緊急事態に備えて安否確認システムを導入するなら、関西電力の 「ANPiS(アンピス)」がおすすめです。

ANPiSは、気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。

比較的低コストで導入でき、従業員への安否確認メールの自動配信や、回答結果の自動集計が可能です。手動でメール配信をすることもでき、部署やグループを絞った連絡にも活用できます。

災害時でも、システムの復旧を含む重要業務に、人的リソースをスムーズに集中させることができます。DR環境構築や災害対策にコストを割けない企業におすすめです。ANPiSで利用できる機能の一例は以下のとおりです。

【利用できる機能】

- ●気象庁の情報と自動で連携

- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定

- ●従業員の回答結果を自動で集計

- ●未回答の従業員に対する自動再配信

- ●手動配信による柔軟な対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断のグループ設定

- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)

- ●個人情報の秘匿性

- ●LINE配信 (有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討する場合は、お気軽にご相談ください。

関西電力の安否確認システム「ANPiS(アンピス)」の詳細を見る

- スタンダードプランは、従業員と家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

災害に備えて使いやすい安否確認システムの導入を検討しよう

災害に備えて従業員や従業員の家族の安否状況を速やかに確認できる安否確認システムの導入は重要です。

災害発生時に従業員の安否確認が遅れると、事業の再開に時間を要し、それに伴う機会損失も拡大します。このような遅れが積み重なることで、結果的に事業継続そのものが困難になるリスクが高まります。

そのため、災害が発生したときに従業員と従業員の家族の安否を確認できるシステムを導入しておくことが望ましいです。

関西電力の 「ANPiS」 は安否確認から集計までを自動で行い、災害時の初動対応を効率化するサービスです。安否確認への応答はシンプルで使いやすく、お手頃価格でお申込みいただけるので、ご検討ください。

関西電力の安否確認システム「ANPiS(アンピス)」の詳細を見る

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。