省エネ法とは?事業主に求められる取り組み内容や判断基準・指針をわかりやすく解説

2025.5.19

関連キーワード:

- 省エネ法

目次

事業を行ううえで、「エネルギー」 は欠かせない要素です。

昨今、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減、世界的なカーボンニュートラル目標の設定等、省エネに関する取り組みが注目を集めています。

日本では、エネルギーの使用状況等を定期的に報告し、特定事業者へ省エネ等の取り組みの見直しや計画の策定を行うことを求める法律として 「省エネ法」 があります。

この記事では、「省エネ法」 の概要をわかりやすく解説します。

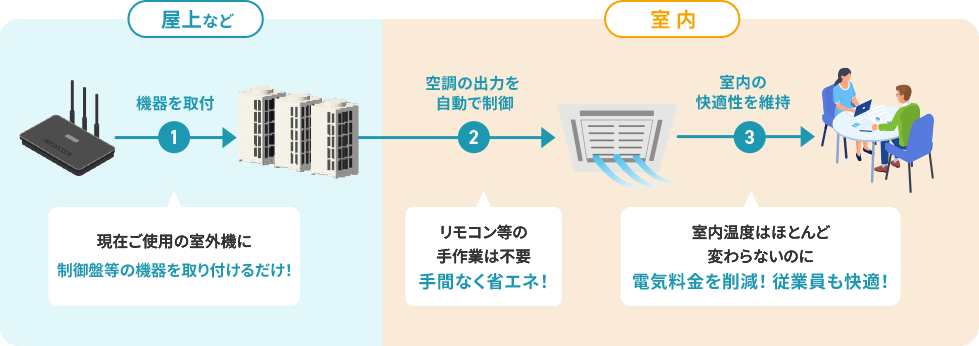

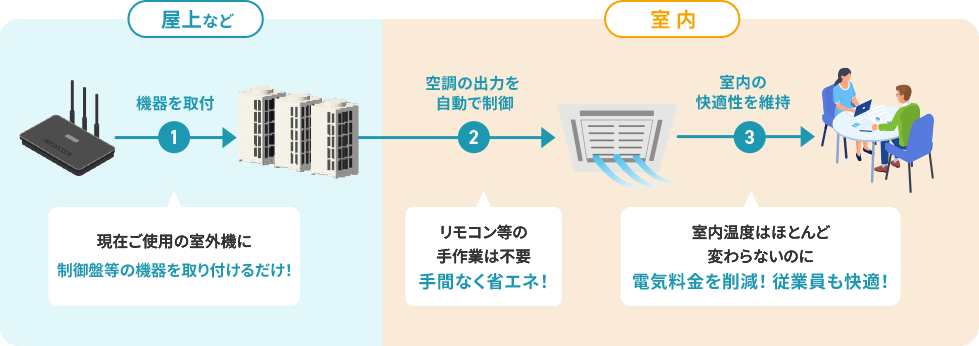

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

省エネ法とは?

省エネ法の正式名称は、「エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換等に関する法律」 です。

省エネ法は、一定規模以上の事業者(原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用)に対してエネルギーの使用状況等について定期報告を課し、省エネや非化石エネルギーへの転換等に関する取り組みの見直しや計画の策定等を行うよう定めています。

従来の省エネ法は、化石エネルギーを主な合理化範囲としていましたが、2023年4月より改正省エネ法が施行され、非化石エネルギーも報告対象に加えられました。

省エネ法が改正された背景には、2030年の温室効果ガス削減目標や、2050年のカーボンニュートラル目標の達成等が挙げられます。

省エネ法が指す「エネルギー」とは?

省エネ法では、以下の燃料や熱、電気を「エネルギー」の対象としています。

| 化石エネルギー | 非化石エネルギー |

|---|---|

|

|

2023年4月に施行された改正省エネ法では、特定の事業者に対して、上記に該当するすべてのエネルギー使用の合理化を求めています。

省エネ法が規制する事業分野

省エネ法がエネルギーの使用者に対して規制を行う事業分野は、「工場・事業場」 および「運輸分野」です。

工場等の設置者、または輸送事業者・荷主に対して 「省エネ取り組みを実施する際の目安となるべき判断基準」 を示しています。

一定規模以上の事業者には、前述の対象エネルギーの使用状況等を報告させ、取り組みが不十分な場合には指導・助言や合理化計画の作成指示等を行います。

エネルギー使用者への間接規制としては、機械器具等の製造または輸入事業者を対象に 「機械器具等のエネルギー消費効率の目標」 を示して達成を求めつつ、効率向上が不十分な場合には勧告等を行います。

省エネ法における工場・事業場の判断基準・指針

各事業者は、エネルギー使用の合理化および非化石エネルギーへの転換等に努める必要があります。

そのため、省エネ法が定める「工場・事業場の判断基準」 に基づき、エネルギー消費設備ごとに管理標準の策定や非化石転換に関する目標の設定等を行います。

判断基準は大きく分けると 「基準部分」、「目標部分」、「調和規定」 の3要素で構成されており 「エネルギー使用の合理化に関する判断基準」、「非化石エネルギーへの転換に関する判断基準」、「電気需要の最適化に資する措置に関する指針」 が公表されています。

「電気需要の最適化に資する措置に関する指針」は、電気を使用して事業を行う事業者が、電気の需要の最適化に資する措置を適切かつ有効に実施するために取り組むべき措置を告示として公表したものです。

簡単に説明すると、電気の値段が安い時や高い時、電気が足りないタイミング等に電気の使い方を工夫するための取り組みに努めることを事業者に求める指針です。

それぞれの判断基準の詳細は、経済産業省 資源エネルギー庁の 「省エネポータルサイト」をご確認ください。

省エネ法における運輸分野(荷主)の判断基準・指針

「運輸分野」 における荷主に対しては、「合理化の判断基準」、「非化石エネルギーへの転換の判断基準」、「荷主における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(電気需要最適化)」 の3つの判断基準で省エネ対策の適切かつ有効な実施が求められています。

荷主は、エネルギー消費原単位について中長期的にみて年平均1%以上の低減努力が必要です。

さらに、自家用および荷主専属用輸送で使用する貨物自動車(車両総重量8トン以下)において、非化石エネルギー自動車(EVや水素自動車等)の台数割合で5%目安の実現に努める必要があります。

判断基準の詳細は、経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」をご確認ください。

企業ができる省エネの取り組みは?

改正省エネ法は、2030年の温室効果ガス削減目標や2050年カーボンニュートラル目標の達成に向けて、事業者に対して省エネや非化石エネルギーへの転換を促しています。

なお、省エネに向けた主な取り組みは、以下が挙げられます。

- ●オフィス・店舗・工場等で使用する機器・設備の使用ルールを見直す

- ●省エネ機器(LED照明等)や空調設備の稼働を最適化できる制御システムを導入する

- ●太陽光発電設備等を導入して自家発電を行う

これらの方法は一例で、他にもさまざまな取り組みがあります。省エネの取り組みについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:企業が省エネに取り組むメリットは? 具体的な方法や事例を紹介

関連記事:オフィスビルの省エネ対策とは?メリットや具体的な方法を解説

関連記事 : 工場の省エネ対策・法規制とは? CO₂削減の取り組み事例やアイデアも紹介

省エネ対策なら空調コストを見直せる関西電力の「おまかSave-Air®」がおすすめ

業態を問わず、建物のエネルギー消費割合は 「空調」 が40〜50%と大半を占めており※1、空調にかかる電力を制御できれば、電気料金の大きな削減効果が期待できます。

省エネ法に関連して、自社の省エネ・節電対策に取り組みたい企業には、関西電力のAI自動チューニング機能を搭載した空調自動制御サービス 「おまかSave-Air®」 がおすすめです。

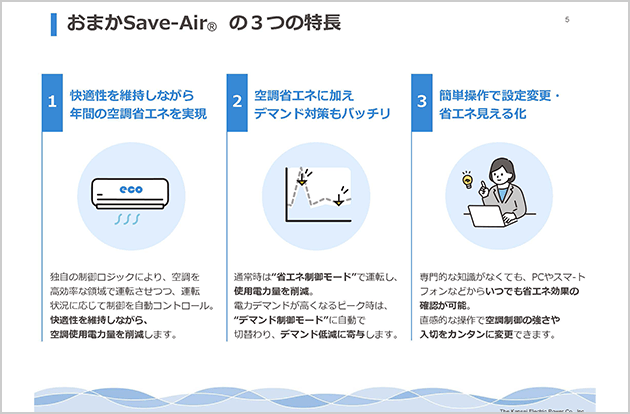

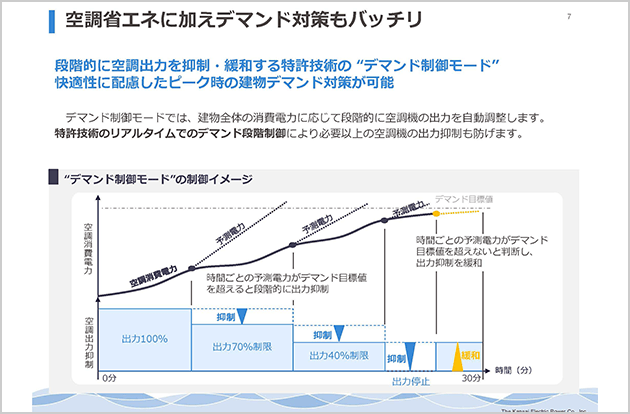

「おまかSave-Air®」 は、関西電力グループオリジナルの制御ロジック(特許取得)により、空調を自動制御し、快適性を維持しながら電気料金の削減を実現します。

関西電力「おまかSave-Air®」の特徴

- ●初期費用ゼロ・安価な月額料金でサービスの導入が可能

- ●電力使用量と最大電力を抑えることで電気料金を10〜20%削減※2

- ●工事にかかる期間は2〜3日程度、既存の室外機に後付けするのみで改修工事も不要※3

- ●ダイキン工業・日立・三菱電機等の国内主要空調メーカーに対応しており※4、メーカー保証も継続

- ●最短数ヶ月〜半年前後で調査・提案・導入とスピーディな対応が可能※5

「おまかSave-Air®」 は関西電力のサービスですが、全国で利用できます(沖縄・離島を除く)。電気料金の削減効果が気になる方は、10秒シミュレーションを利用してみてください。

- 出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「夏季の省エネ・節電メニュー(事業者の皆様)」

- 一定条件に基づく効果であり、削減を保証するものではありません。

- 設置状況等により一部室内工事が発生する可能性があります。

- 一部対象外の機器があります。

- 初回契約は原則6年、初回契約終了後は1年ごとの自動更新となります。また、お客さまのご都合で解約いただく場合には、解約金をいただきます。

省エネ法は事業者に対しエネルギーの有効利用をするよう定めた法律

省エネ法は、一定規模以上の事業者(原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用)に対し、エネルギーの使用状況等についての定期報告を課し、省エネや非化石エネルギー転換等に関する取り組みの見直しや計画の策定等を行うよう求めています。

電気を含むエネルギーの使い方を工夫して効率よく使うための指示を示しており、事業者はこれに則って事業を行わなければなりません。

事業での電気の使い方を見直す場合は、建物のエネルギー消費割合の40〜50%を占める「空調電力量」の見直しから始めることがおすすめです。

関西電力の「おまかSave-Air®」は、既存の空調設備への後付けが可能です。また初期費用ゼロ・安価な月額料金で導入できるため、電気料金の削減を目指す方におすすめのサービスとなります。

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

監修者 近藤 元博(こんどう もとひろ)

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステム並びに新エネルギーシステムの開発、導入を推進。「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」 他エネルギーシステム、資源循環に関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

サービス概要資料

おまかSave-Air®

エネルギーコスト削減、脱炭素に向けた取り組みのために、まず始めるべきは 「空調の省エネ」 です。現在お使いの空調機に制御用コンピューターを取り付けるだけで、省エネと快適性の両立ができる全く新しいサービスです。

資料の一部をご紹介

- これまでの空調省エネの課題

- おまかSave-Air®の概要

- 導入効果

- サービス料金

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。