高圧の基本料金はどのように決まる?仕組みや節電方法を解説

2025.2.27

関連キーワード:

- 高圧

- 基本料金

目次

中小オフィスビルや中規模の工場等、電気の使用が多い施設を運営する場合は、高圧の基本料金の仕組みについて知っておきましょう。高圧の電気料金を理解することで、節約につなげられます。

この記事では、高圧の基本料金の決まり方を解説します。高圧の契約ができる電力会社の選び方や企業の電気料金の節約方法についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。

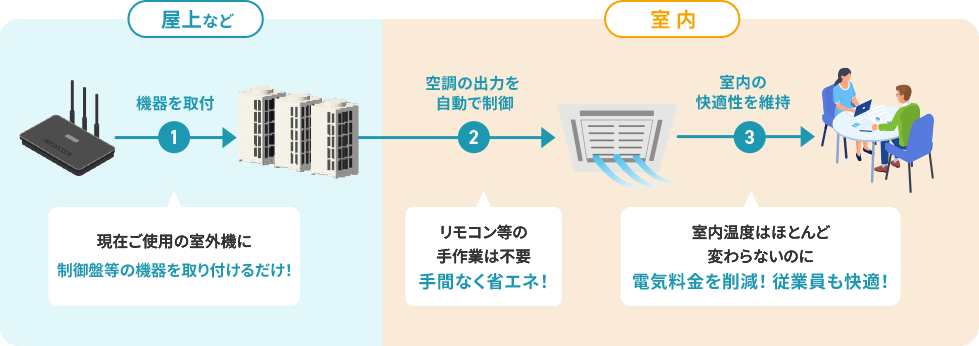

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

高圧の基本料金に関わる基礎知識

高圧では、基本料金の計算方法が決まっています。基本料金の計算の仕組みを知るために、まずは電気料金の計算方法を確認しましょう。

高圧の電気料金を計算する方法

高圧の電気料金は 「基本料金+電力量料金±燃料費調整額±市場価格調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金」 で決まります。

| 料金の種類 | 用語説明 |

|---|---|

| 基本料金 |

|

| 電力量料金 |

|

| 燃料費調整額 |

|

| 市場価格調整額 |

|

| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |

|

基本料金や電力量料金単価は、契約しているプランや季節、時間帯等によって異なるため確認が必要です。

高圧の基本料金の決まり方

高圧の基本料金は、「基本料金単価×契約電力×力率割引・割増し」で計算します。

基本料金単価は、メニューによって異なります。契約電力の算出方法は規模よって変わるため確認が必要です。

契約電力が500kW未満であれば、直近12ヶ月間の電力使用量で決まる実量制です。500kW以上では、電力会社と協議した結果決まる協議制が採用されています。

力率とは、届けられた電力のうち、有効に活用された電力の割合です。各月ごとに決定し、力率が85%を上回る場合は上回る1%につき基本料金を1%割引、85%を下回る場合は下回る1%につき基本料金を1%割増しします。

高圧・特別高圧・低圧の契約電力や対象の違い

電力契約には高圧の他にも、特別高圧や低圧があります。ここで改めて、それぞれの契約電力の違いを確認しましょう。

| 低圧 | 高圧 | 特別高圧 | ||

|---|---|---|---|---|

| 小口 | 大口 | |||

| 契約電力 | 50kW未満 | 50kW以上 500kW未満 |

500kW以上 2,000kW未満 |

2,000kW以上 |

高圧は、中小オフィスビルや中規模の工場等、電気の使用が多い施設で契約されます。ファミリーレストランやファストフード店、町工場、商店、コンビニ等でも高圧の契約が多いです。

特別高圧は、大規模な工場やデパート、オフィスビルの他、テーマパークや遊園地等電気を特に多く使用する大型の施設で契約されます。一方、低圧は一般家庭や集合住宅、契約電力が50kWに満たない小規模店舗等で契約されるのが特徴です。

低圧と高圧の契約の違い

先述のとおり、高圧と低圧の契約は対象が異なります。企業のオフィスビル等では、一般的に高圧が契約されます。

低圧と高圧の契約には、他にもいくつか違いがあるので確認しましょう。

電気の供給方法

高圧と低圧の契約では、電気の供給方法が異なります。

発電所で作られた電気が超高圧変電所から始まり、一次変電所、二次変電所、中間変電所、配電用変電所を経由する流れは同じです。

高圧の場合は、敷地内にキュービクルという金属製の箱を設置し、6,600Vの電気を100Vや200Vに変圧します。一方、低圧の場合はキュービクルを利用せず、電柱上の変圧器で100Vや200Vに変圧します。

つまり、低圧では受電設備が不要ですが、高圧では受電設備がなければすぐに電気を利用することはできません。

電気料金

高圧と低圧では、電気料金も異なります。

基本料金は契約電力によって決まるため、契約電力が大きくなれば基本料金は高くなるのが一般的です。ただし、高圧は低圧と異なり利用者がキュービクルを設置して受電設備を整える必要があるため、電気料金の単価は低圧よりも低く設定されています。

高圧の電力会社の選び方

いま高圧の契約をしており、電気料金が高いと感じるなら、電力会社の切り替えを検討するといいでしょう。高圧契約ができる電力会社を選ぶ際は、以下のポイントを押さえてみてください。

市場連動型プランかどうか確認する

高圧の料金は市場価格調整を行わないものと市場連動を行うものがあります。それぞれの特徴を確認し、どのプランを採用している電力会社を選べばいいか判断しましょう。

市場価格調整を行わないプランの場合、契約期間中は電力量料金単価が固定されます。燃料費の高騰等があっても市場価格調整は行わない(燃料費調整額は別)ため、支出する電気料金の見通しを立てやすいでしょう。

市場連動型プランは、日本卸電力取引所(JEPX)の取引価格にあわせ、電力量料金単価が30分ごとに変わるのが特徴です。電気料金が高騰するリスクがある一方、市場価格調整を行わないプランより安くなる可能性もあります。

電気料金の予測が難しいため、高騰しても問題なく支払えるかどうかを試算したうえで選びましょう。

総合的な料金を比較する

高圧契約ができる電力会社を選ぶ時は、総合的な料金の比較が大切です。

基本料金や電力量料金が値下げされていても、燃料費調整額として独自に上乗せされている費用があれば、総合的な電気料金は高くなります。複数社で見積りを取る場合も、燃料費調整額を含めた金額を出してもらいましょう。

また、違約金が発生するかどうかも重要なポイントです。高圧は契約期間が設定されているケースが多く、契約期間中に解約すると違約金が発生します。

電気料金が安くても、違約金が高い場合は切り替えのタイミングを考慮しなければなりません。現在契約している電力会社と切り替え先候補の電力会社の両方で、違約金の有無を確認しておくと良いでしょう。

何らかの事情があり、いずれの小売電気事業者と電気の供給にかかる交渉が成立しなかった場合は、最終保障供給という一時的な供給制度を利用します。最終保障供給は電気料金が割高となります。

電力自由化によって誕生した新電力会社で高圧契約をするメリットやデメリットについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:法人向け高圧電力は電力自由化で切り替え可能に! 新電力のメリット・デメリットを解説

高圧を契約する企業が電気料金を抑える方法

現在契約している電力会社を変えなくても、工夫次第で電気料金を抑えることが可能です。電気料金を抑える場合、以下の方法を実践してみてください。

力率を改善する

届けられた電力のうち実際に消費された電力の割合を指す力率を改善すれば、基本料金の割引を受けられます。

力率の改善には、コンデンサの設置が効果的です。力率改善用コンデンサまたは電力用コンデンサと呼ばれる器具を取り付ければ、力率を1に近づけられます。

ただし、コンデンサの購入費用が発生するので、コストを抑えて電気料金を削減したい場合には不向きです。

ピークシフトを実施する

ピークシフトの実施により、電気料金を抑えられます。

ピークシフトとは、電力需要が高まるタイミング(ピーク)で電気の使用を控え、ピークタイムからずらして電気を使うことです。

契約によっては、安い夜間等の時間に電気を使うことで電気料金を抑えることもできます(時間帯別電灯)。生産活動の時間を変更することによりピークシフトが可能です。

手軽に実施できるものではないため、導入は慎重に決めなければなりません。

節電を心がける

節電を心がけて無駄な電気の使用を減らせば、電気料金の削減が可能です。

こまめな節電を従業員に呼びかける、省エネ機器を導入する、空調設備の使い方を見直す等の対策をしましょう。

ただし、節電を意識しすぎると快適性が損なわれ、従業員に負担を強いるおそれもあります。手軽に節電ができるシステムの導入を検討するのもいいでしょう。

企業の電気料金削減方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:電気料金削減のために企業が取り組むべき対策!メリットや機器・サービスの選び方も解説

高圧の電気料金を抑えるなら「おまかSave-Air®」がおすすめ

高圧は低圧よりも電気料金単価を抑えやすいですが、それでも企業の電気料金はかさむでしょう。電気料金を削減する工夫を行い、支出を減らすことが大切です。

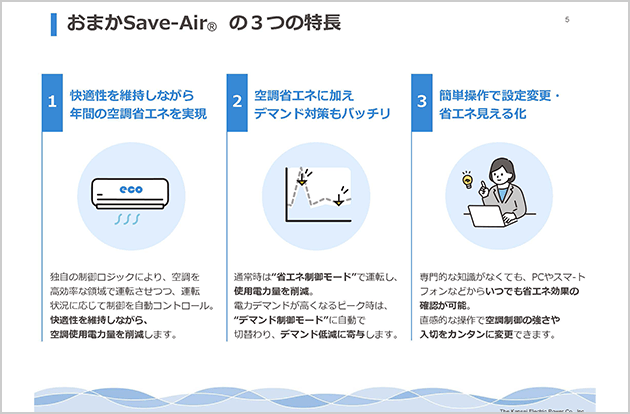

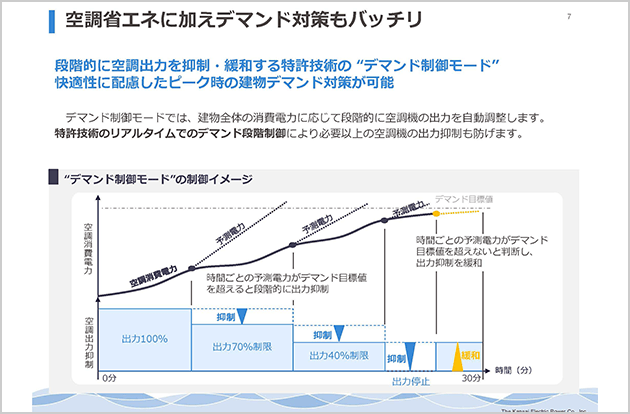

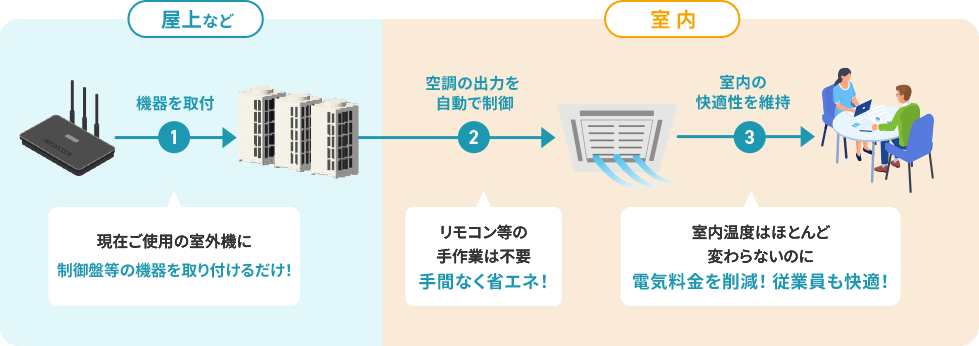

季節や時間帯によっては、企業の電気料金の50%ほどを空調使用による場合もあるため※、空調の省エネを実践すれば電気料金を抑えられます。しかし、空調設備の使用を制限すると快適性が損なわれるおそれがあるため、AI自動チューニング機能を搭載した新たな空調自動制御サービス「おまかSave-Air®」がおすすめです。

関西電力の「おまかSave-Air®」の特徴

- ●初期費用ゼロ・安価な月額料金でサービスの導入が可能

- ●電力使用量と最大電力を抑制することで電気料金を10〜20%削減※2

- ●工事にかかる期間は2〜3日程度、既存の室外機に後付けするのみで改修工事も不要※3

- ●ダイキン工業・日立・三菱電機等の国内主要空調メーカーに対応しており※4、メーカー保証も継続

- ●最短数ヶ月〜半年前後で調査・提案・導入とスピーディな対応が可能※5

「おまかSave-Air®」は関西電力のサービスですが、全国で利用できます(沖縄・離島を除く)。電気料金の削減効果が気になる方は、10秒シミュレーションを利用してみてください。

- 出典: 経済産業省資源エネルギー庁「夏季の省エネ・節電メニュー」

- 一定条件に基づく効果であり、削減を保証するものではありません。

- 設置状況等により一部室内工事が発生する場合があります。

- 一部対象外の機器があります。

- 初回契約は原則6年、初回契約終了後は1年ごとの自動更新です。また、お客さまのご都合で解約いただく場合には、解約金をいただきます。

高圧の基本料金を理解して電気料金を抑えよう

高圧の基本料金は、基本料金単価だけでなく契約電力や力率割引等によって決まります。基本料金の決まり方を理解し、電力会社選びや電気料金の削減に役立てましょう。

いまの電力会社から変更せず、手軽に電気料金を削減したいなら、空調設備の省エネを実現できる関西電力の「おまかSave-Air®」がおすすめです。省エネと快適性を両立できるため、ご検討ください。

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

監修者 大岩 俊之(おおいわ としゆき)

家電製品総合アドバイザー。理系出身の元営業マン。電子部品メーカー・半導体商社・パソコンメーカーなどで、自動車部品メーカーや家電メーカー向けの法人営業を経験。その後、セミナー講師として活動する傍ら、家電製品の裏事情を知る家電コンサルタントとして活動開始。TBSラヴィット!や東海地区のテレビ番組に「家電の達人」として出演した経験を持つ。現在は、家電製品アドバイザー資格試験のeラーニング講師も務める。

サービス概要資料

おまかSave-Air®

エネルギーコスト削減、脱炭素に向けた取り組みのために、まず始めるべきは 「空調の省エネ」 です。現在お使いの空調機に制御用コンピューターを取り付けるだけで、省エネと快適性の両立ができる全く新しいサービスです。

資料の一部をご紹介

- これまでの空調省エネの課題

- おまかSave-Air®の概要

- 導入効果

- サービス料金

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。