CCUSとは?CCUとの違いやCO₂排出量を抑える仕組み、日本の現状を解説

2025.5.19

関連キーワード:

- ccusとは

地球温暖化の原因のひとつに 「二酸化炭素(CO₂)」 が挙げられ、CO₂排出量の削減は世界的に重要な課題となっています。

特に、石油や石炭等の 「化石燃料」 を使う火力発電はCO₂が多く排出されるため、全世界で火力発電のCO₂排出量を抑える(低炭素化)取り組みが行われています。

そのなかのひとつが 「CCUS」 と呼ばれる仕組みです。この記事ではCCUSとは何か、仕組みや現状について解説します。

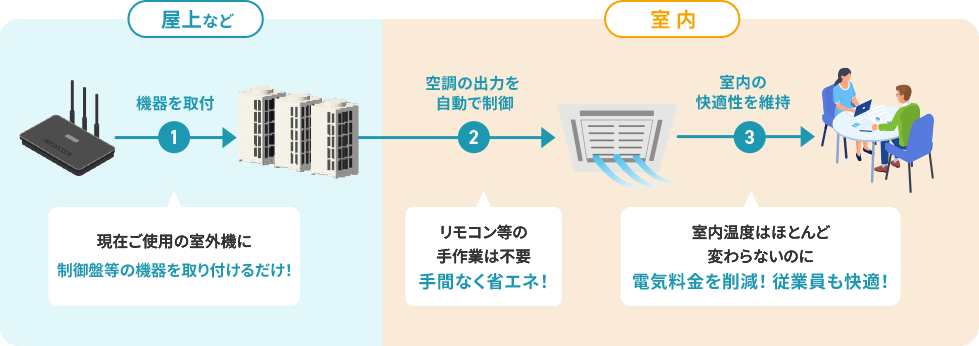

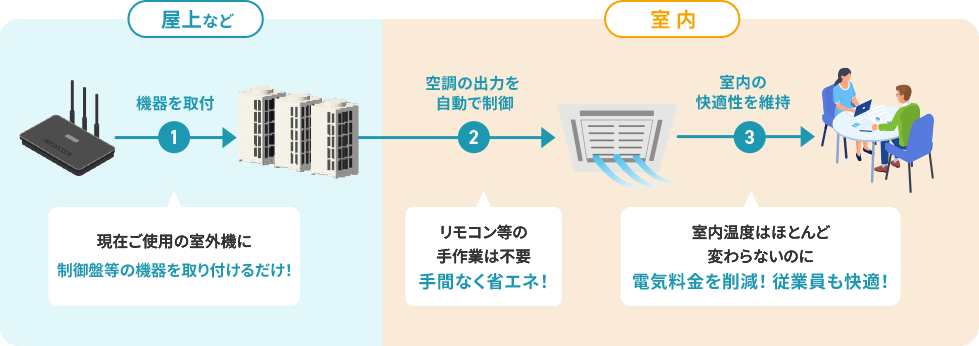

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

CCUSとは?

CCUSは 「Carbon dioxide Capture,Utilization and Storage」 の頭文字を取った略語で、分離・回収したCO₂を貯留し、有効活用しようというものです。

具体的には、火力発電所や製鉄所、工場等から排出される排気ガスに含まれるCO₂を分離・回収し、資源として作物生産や化学製品の製造に有効活用したり、地下の安定した地層に貯留したりする技術を指します。

米国では、CO₂を古い油田に注入し油田に残った原油を圧力で押し出しつつ、CO₂を地中に貯留することで、CO₂削減と石油の増産につなげるビジネスモデルも確立されています。

CCSとの違い

火力発電のCO₂排出量を抑制する取り組みのひとつに「CCS」があります。

CCSは「Carbon dioxide Capture and Storage」の頭文字を取った略語で、二酸化炭素を分離・回収して貯留する技術です。

つまり、CCSはCO₂を地下に貯留する技術であるのに対し、CCUSはCCSで貯留したCO₂を資源としてさらに有効活用する技術です。

CCUSの仕組み

CCUSは、火力発電所や製鉄所、工場等から排出されるCO₂を回収設備で分離・回収し、CO₂を圧入して遮蔽層の下にある 「貯留層(岩石の隙間)」 にCO₂を貯留します。

高純度かつ大量のCO₂を回収するには、現在はアミンと呼ばれる化学物質を溶かした水溶液を利用するのが一般的です。

アミン溶液とCO₂を接触させ、CO₂を吸収したアミン溶液を120℃に加熱することで、CO₂のみを回収できます。

回収したCO₂は貯留するだけでなく、油ガス田へのCO₂圧入による石油増進回収やドライアイスとして使用する等して、同時に有効活用されます。

CCUSのメリット

CCUSに取り組むことで、主に以下のメリットが得られます。

- ●CO₂の大幅な削減が期待できる

- ●CO₂の循環利用ができる

- ●再生可能エネルギーの普及を加速できる

それぞれ詳しく解説します。

CO₂の大幅な削減が期待できる

CCUSやCCSは、排気ガス中のCO₂を分離・回収し貯留する技術のため、CO₂の大幅な削減効果が期待できます。

環境省によると、出力80万kWの火力発電所にCCSを導入した場合、年間340万トンのCO₂放出を防げるとされています。

また、CCSは火力発電所に限らず、製鉄所やセメント生産、ゴミ焼却等のCO₂を大量に排出するさまざまな産業分野に導入可能な技術です。

CO₂の循環利用ができる

CCUSは、回収したCO₂を資源として有効活用する技術のため、CO₂を大気中に放出せず循環利用が可能です。

環境省は、例えば再生可能エネルギー由来の水素とCO₂を反応させることでメタンや化学原料を生産できるとしています。

さらに、ゴミ焼却等とCCUSを組み合わせることで、CO2の循環利用も可能です。

再生可能エネルギーの普及を加速できる

再生可能エネルギーを利用して発電を行う太陽光発電や風力発電等では、余剰電力を貯蔵する仕組みが必要です。

仕組みのひとつに水素を製造して貯蔵する方法が挙げられますが、十分なインフラ整備が進んでいないのが現状です。

前述したCCUSの技術で生産できるメタンは、既存の都市ガス用インフラに利用可能で、水素用のインフラ整備をせず有効活用でき、再生可能エネルギーの普及につながることが期待されています。

CCUSが必要な理由

日本では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、さまざまな取り組みが行われています。

昨今の異常気象・災害等の気候変動による影響が顕在化するなか、世界的にカーボンニュートラルな社会への変革が求められています。

しかし、当面の間は火力発電所や工場等のCO₂排出源から、CO₂が大気へ放出することは避けられない状況です。

CCUSは大気中のCO₂を回収し放出させないために生み出された技術で、気候変動による影響を回避しながら、カーボンニュートラル社会への歩みを加速するための橋渡し技術として注目されています。

CCUSの課題

CCUSを実現するには、以下の課題を解決することが求められます。

- ●技術的なコストがかかる

- ●十分なCO₂を貯留できる地層が必要

それぞれ詳しく解説します。

技術的なコストがかかる

課題のひとつとして、排気ガス中のCO₂を分離・回収する際にコストがかかる点が挙げられます。

現在、分離・回収方法はCO₂を回収できるアミン溶液を使用する科学的な分離方法、特殊な膜を使用してCO₂のみ分離させる方法等がありますが、いずれも低コスト化を含めて実用的な技術の確立が必要です。

実用化に向けた取り組みとして、例えば関西電力の舞鶴発電所では、経済産業省が開発を支援した個体吸収材を使用したCO₂の分離・回収の実証実験が開始されています。

十分なCO₂を貯留できる地層が必要

CCSやCCUSを実現するにあたり、十分なCO₂を貯留できる地層を見つけることが必要です。仮に地盤の弱い場所でCCSやCCUSを行った場合、周辺地域へ大きな悪影響を及ぼすおそれがあります。

2014年度より、経済産業省と環境省は共同でCO₂の貯留に適した地層の調査事業を開始しており、2022年3月末時点で、国内11拠点において合計約160億トンのCO₂が貯留できると推定されています。

CCUSの現状

2022年3月、経済産業省よりCCS事業化に向けた 「CCS長期ロードマップ」 が発表されました。

CCS長期ロードマップによると、2050年時点で年間約1.2~2.4億トンのCO₂貯留を可能とすることを目標に、2030年までの事業開始に向けて環境整備に取り組み、2030年以降に本格的なCCS事業を展開するとしています。

事業環境の整備の具体的な内容としては、コスト低減や国民への理解、海外CCS推進が挙げられています。なお、CCS事業法は2024年5月に法制度化されました。

上記はCCSに関するロードマップですが、CCUSにも関連づけられるロードマップと考えられます。

CCUSはカーボンニュートラル実現に向けて必要不可欠な技術

CCUSにはさまざまなメリットがある一方で、いくつかの課題点もあります。

| メリット | 課題点 |

|---|---|

|

|

日本では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて「CCS長期ロードマップ」 が制定され、2030年以降の事業化に向けて取り組みが進められています。

CCSやCCUSを実現するには、今後も国主導で継続的に事業環境の整備へ取り組むことが必要です。

企業の省エネ、脱炭素を実現するなら関西電力の「おまかSave-Air®」

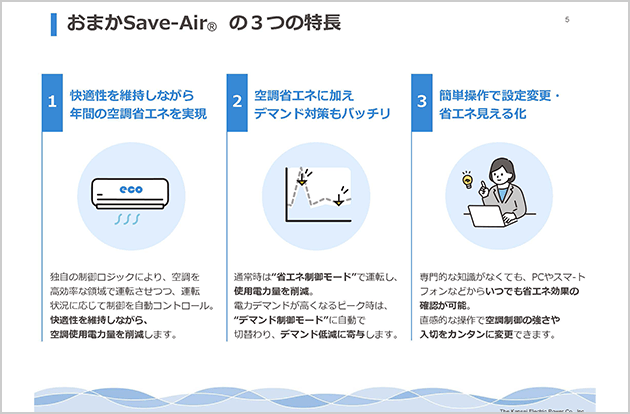

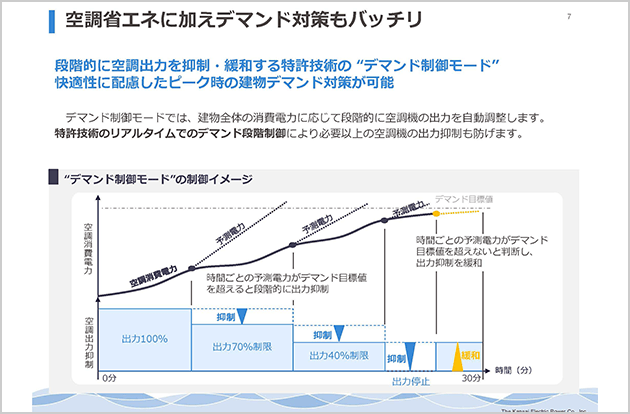

「おまかSave-Air®」 は、関西電力グループオリジナルの制御ロジック(特許取得)により、空調を自動制御し、快適性を維持しながら電気料金の削減を実現します。

関西電力「おまかSave-Air®」の特徴

- ●初期費用ゼロ・安価な月額料金でサービスの導入が可能

- ●電力使用量と最大電力を抑えることで電気料金を10〜20%削減※1

- ●工事にかかる期間は2〜3日程度、既存の室外機に後付けするのみで改修工事も不要※2

- ●ダイキン工業・日立・三菱電機等の国内主要空調メーカーに対応しており※3、メーカー保証も継続

- ●最短数ヶ月〜半年前後で調査・提案・導入とスピーディな対応が可能※4

「おまかSave-Air®」は全国で利用できます(沖縄・離島を除く)。電気料金の削減効果が気になる方は、10秒シミュレーションを利用してみてください。

- 一定条件に基づく効果であり、削減を保証するものではありません。

- 設置状況等により一部室内工事が発生する可能性があります。

- 一部対象外の機器があります。

- 初回契約は原則6年、初回契約終了後は1年毎の自動更新となります。また、お客さまのご都合で解約いただく場合には、解約金をいただきます。

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

監修者 近藤 元博(こんどう もとひろ)

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステム並びに新エネルギーシステムの開発、導入を推進。「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」 他エネルギーシステム、資源循環に関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

サービス概要資料

おまかSave-Air®

エネルギーコスト削減、脱炭素に向けた取り組みのために、まず始めるべきは 「空調の省エネ」 です。現在お使いの空調機に制御用コンピューターを取り付けるだけで、省エネと快適性の両立ができる全く新しいサービスです。

資料の一部をご紹介

- これまでの空調省エネの課題

- おまかSave-Air®の概要

- 導入効果

- サービス料金

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。