GHGとは?温室効果ガスの排出量や削減目標、企業の取り組み事例等を解説

2025.8.15

関連キーワード:

- ghgとは

目次

GHG(Greenhouse Gas)とは、温室効果ガスの略称です。

地球の気温を上昇させる働きをもつ気体の総称で、主にCO₂やメタン、一酸化二窒素などが該当します。

GHGは地球温暖化の主要因とされ、世界各国で削減に向けた目標が設定されています。

日本では、GHG(温室効果ガス)を2013年度比で、2030年度までに46%、2035年度までに60%、2040年度までに73%削減することを目標に、取り組みを進めています。

「取引先から『GHG排出量を開示してほしい』と言われたが、正直どうすればいいのか分からない」

「環境経営への対応が遅れたせいで、入札資格を逃した」

そんな声が、今、製造業・物流業を中心に多くの企業現場で聞かれ始めています。

GHG(温室効果ガス)の排出量削減は、国や自治体だけでなく、今や企業にとっての信頼性の指標でもあります。

取引条件、融資、採用、IRなど、あらゆる場面で「GHGへの姿勢」が問われ始めているのです。

この記事では、企業担当者が知っておくべきGHGの基本と温室効果ガスが示す意味や種類、排出量の内訳、企業が取り組むべき対策として注目される太陽光発電まで、実践に役立つ形で解説します。

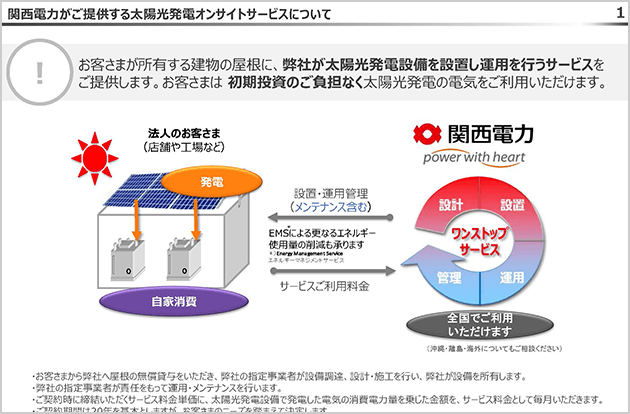

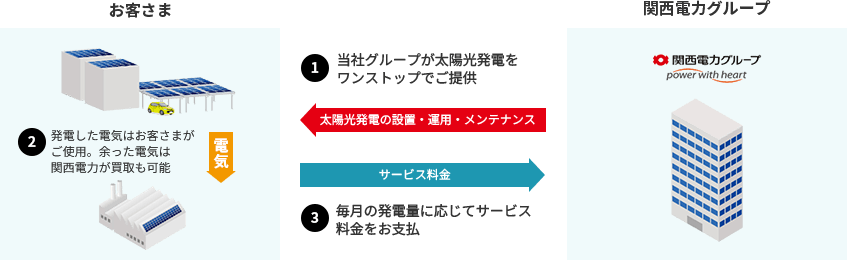

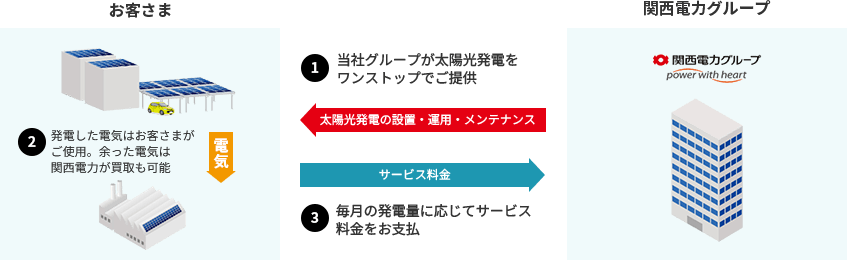

太陽光発電で電気代削減に貢献する関西電力の「太陽光発電オンサイトサービス」

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

GHG(温室効果ガス)とは?

GHGとは、greenhouse gasの略称で、いわゆる 「温室効果ガス」 を指す用語です。

この温室効果ガスは、地表面からの赤外線を吸収し、温室効果を生み出す性質を持っています。

太陽光は地球の大気を通過して地表面を暖め、その熱を赤外線として宇宙空間へ放射します。

しかし、大気には赤外線を吸収する温室効果ガスが含まれているため、このガスが増えると地表付近の気温が上がりすぎて、その結果、地球温暖化が進むことになります。

つまり、GHG(温室効果ガス)は地球温暖化の原因となるのです。

GHGの種類

GHG(温室効果ガス)の種類は以下のとおりです。

| GHG(温室効果ガス)の種類 | 概要 |

|---|---|

| CO₂ | 化石燃料の燃焼や森林伐採等により発生する。 排出量が他のガスに比べ量が非常に多く、地球温暖化への影響が最も大きい。 |

| メタン | 農業や畜産、化石燃料採掘等で発生する。 CO₂より絶対量は少ないが、温室効果がCO₂の20数倍とされ、CO₂に次いで地球温暖化に及ぼす影響が大きい。 |

| 一酸化二窒素 | 海洋や土壌、窒素肥料の使用、工業活動等により発生する。 |

| フロンガス | 冷媒やスプレーに使用される。 一部のフロンガスはオゾン層を破壊した。 |

GHGはさまざまな種類がありますが、表で取り上げたGHGは人間の活動によって増加しています。

特に、CO₂は他のGHGと異なり、大気中の寿命がなく、海や森林に吸収されないといつまでも残る性質があります。他のガスに比べて排出量も多く、GHGのなかでは地球温暖化に及ぼす影響が最も大きいガスです。

GHGの排出量内訳

次の表は、日本のGHGの排出量を2013年度と2023年度で比較したものです。

| GHGの種類 | 2013年度(百万トン) | 2023年度(百万トン) |

|---|---|---|

| CO₂ | 1,318 | 989 |

| メタン | 32.6 | 29.4 |

| 一酸化二窒素 | 19.7 | 15.8 |

| ハイドロフルオロカーボン類 | 22 | 31.7 |

| パーフルオロカーボン類 | 3.0 | 3.1 |

| 六ふっ化硫黄 | 2.3 | 2.1 |

| 三ふっ化窒素 | 1.5 | 0.2 |

| 合計 | 1,395 | 1,071 |

| 2013年度比 | - | -23.3% |

日本のGHG排出量は2013年度がピークで、以降は削減傾向が見られます※1。

2023年度時点では、2013年度に比べてCO₂が約3億トン以上削減されており、全体の排出量は23.3%削減されています。

世界の国別の排出量は、1位中国、2位アメリカ、3位インド、4位ロシアに次いで日本は5位で、世界全体の3%程度です※2。

| 順位 | 国 | CO₂の排出量(百万トン) | 世界全体の割合 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 中国 | 10,613 | 31.40% |

| 2位 | アメリカ | 4,608 | 13.6% |

| 3位 | インド | 2,517 | 7.4% |

| 4位 | ロシア | 1,623 | 4.8% |

| 5位 | 日本 | 974 | 2.9% |

| 6位 | ドイツ | 696 | 2.1% |

日本政府は、2050年ネット・ゼロの実現に向けて減少傾向が継続するとしています※3。

- ※1出典:JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター 「 4-01 日本における温室効果ガス排出量の推移(1990-2023年度)」

- ※2出典:JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター 「 3-01 世界の二酸化炭素排出量(2022年)」

- ※3出典:環境省 「 2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量(概要)」

企業がGHG・CO₂排出量を減らすためにできる取り組み

GHGの大半を占めるCO₂は、主にエネルギーを生み出す時に発生しています。

国際的な基準 「GHGプロトコル」 では、モノが作られ廃棄されるまでの間に発生するGHG排出量を、スコープ1・2・3の3つに分類しています。

| スコープの種類 | 概要 |

|---|---|

| スコープ1 | 自社の事業活動により、企業が直接排出するGHG。 主に化石燃料の燃焼や製品の製造過程で排出される。 |

| スコープ2 | 他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴い、企業が間接的に排出するGHG。 主に電力使用によるもの。 |

| スコープ3 | スコープ1・2以外で間接的に排出されるGHG。 製品の原材料調達から廃棄まで、サプライチェーン全体における他社の排出が含まれる。 |

企業のGHG排出量のうち、自社で直接削減に取り組みやすいのが「スコープ1(自社の燃料使用等)」と「スコープ2(電力使用に伴う排出)」です。

一方で、スコープ3(原材料調達や物流など他社を含む排出)は管理が難しく、削減への直接的な関与が限定されるため、まずは自社起因のスコープ1・2に注力することが現実的です。

特にスコープ2は、契約している電力小売会社から供給される電気に含まれるCO₂が対象となるため、企業は日常的な電力使用を通じて間接的にGHGを排出していることになります。

実際、日本国内におけるCO₂排出の約4割が、電力使用に起因すると言われています。

そのため、GHG削減の第一歩として、電力の再エネ化=スコープ2の対策が非常に有効です。

中でも、導入のハードルが比較的低く、長期的なコスト削減も期待できるのが、太陽光発電の自家消費型導入です。

近年では、電気料金の上昇や脱炭素経営への対応が求められる中で、「再エネを買う」のではなく、「再エネを自ら創る」選択をする企業が急増しています。

企業のGHG削減に向けた具体的な取り組み事例

企業のGHG削減に向けた具体的な取り組み事例を解説します。

キユーピー株式会社さま

大手食品メーカーのキユーピー株式会社さまでは、グループ全体で環境負荷の低減を目指した取り組みを展開しています。取り組みの一環としてキユーピー神戸工場で 「太陽光発電オンサイトサービス」 を導入しました。

再生可能エネルギーの直接利用にとどまらず、蓄電池を併設することで、発電した電力の有効活用やピークカットによる電力使用量の平準化で、電気料金の抑制効果も得られています。

また、BCP(事業継続計画)の観点からも、停電時の電力供給体制の強化につながっています。

製造現場で環境配慮とコストの最適化を両立させた事例です。

たねやグループさま

和菓子や洋菓子を手がけるたねやグループさまは、菓子づくりの立場から、持続可能な社会の実現に積極的に貢献しています。

日本政府の2050年カーボンニュートラル目標を先取りして、より早期の脱炭素達成を掲げています。旗艦店 「ラ コリーナ近江八幡」 では、太陽光発電の導入に加えて、関西電力のCO₂フリーの電気料金メニュー 「再エネECOプラン」 を契約し、電力由来のCO₂排出量を実質ゼロにしました。

たねやグループさまは、「ラ コリーナ近江八幡」 での取り組みをモデルケースとして、他の生産拠点や店舗での太陽光発電設備の導入やグリーンエネルギーの利用を考えています。

株式会社 トライアルカンパニーさま

スーパーセンター 「トライアル」 を全国展開する株式会社トライアルカンパニーさまでは、経費削減を目的として太陽光発電設備の導入を行いました。

当初は、FIT(固定価格買取制度)を活用して売電事業に参入しましたが、売電価格が低下したため、自社店舗での電力自家消費に方向転換しました。

そこで採用したのが、初期投資が不要な関西電力の オンサイトPPA「太陽光発電オンサイトサービス」です。実際にスーパーセンター富田林店や天理店で導入が行われています。

両店舗に設置した太陽光発電設備は期待通りの成果を挙げており、今後オープンする新店舗でもオンサイトPPAを利用して太陽光発電設備を導入する予定です。

上新電機株式会社さま

全国に家電量販店 「Joshin(ジョーシン)」 を展開する上新電機株式会社さまは、ESG経営やSDGs達成に向けた環境対応に積極的に取り組んでいます。

2020年時点で、29の事業所に太陽光発電設備を導入し、年間6.6MWもの発電量(容量)を確保するなど、CO₂排出量削減にも大きく貢献しています。

一方で、発電設備の導入コストが課題となっており、長期での経営計画の策定がネックとなっていました。

そこで、上新電機株式会社さまが注目したのが、関西電力の 「太陽光発電オンサイトサービス」 です。

初期費用ゼロで発電設備を設置できる太陽光発電オンサイトサービスにより、その後、7店舗への太陽光発電設備の導入が実現しました。

設備投資のリスクを抑えつつ再生可能エネルギー活用を推進でき、環境負荷の低減と経済性の両立が可能となりました。今後もさらなる導入拡大を視野に入れ、再生可能エネルギーを活用した 「ゼロエネルギー店舗」 の実現を目指しています。

太陽光発電は、ほぼ“CO₂排出量ゼロ”

火力発電によるCO₂排出量は、発電量1kWhあたり約690gです。一方、太陽光発電によるCO₂排出量は、発電量1kWhあたり約17~48gで、太陽光発電はほとんどCO₂を排出しないといえます。

太陽光発電設備の導入方法

企業が太陽光発電設備を導入する方法には次の3つがあります。

| 導入方法 | 概要 | 初期費用 | 維持・管理 |

|---|---|---|---|

| 自己所有型 | 太陽光発電設備を自社で設置して、電気料金を削減したり、売電収入を得たりする方法 | 必要 | 自社で行う |

| PPAモデル | 事業者と契約を結んで太陽光発電設備を設置してもらい、割安で電気を購入する方法 | 不要 | 事業者が行う |

| リース型 | 太陽光発電設備をリースで導入し、電気料金を削減したり、売電収入を得たりする方法 | 不要 | 事業者が行う (事業者・契約によります) |

太陽光発電設備の導入方法によってメリットや課題が異なるため、順番に確認しましょう。

自己所有

自己所有は、自社で太陽光発電設備を購入し、メンテナンスや管理までを行う導入方法です。

| メリット |

|

| デメリット |

|

自己所有の場合、他の導入方法と異なり、サービス料(PPA事業者やリース会社に支払う費用)がかからないため、基本的に投資回収効率が良くなります。

また、自社で所有するため、処分や交換を自由に行うことができ、余剰電力を売電する事業者を自由に選ぶことも可能です。

一方、自己所有の場合は初期費用が大きな課題として挙げられます。一定の出費が財務指標に影響を及ぼし、維持管理やメンテナンスのコスト・手間を自社で負担する必要があります。

PPA

PPA(Power Purchase Agreement)とは、エネルギーサービス事業者と契約を結び、太陽光発電設備を設置してもらう導入方法です。

| メリット |

|

| デメリット |

|

PPAは、企業が保有する施設の屋根や遊休地に、事業者によって太陽光発電設備を設置してもらう方法です。導入した企業は、設置した太陽光発電設備で発電した電力を割安で購入できるため、電気料金の削減につながります。

初期費用がかからず、維持管理やメンテナンスのコストや手間が発生しません。自家消費できなかった余剰の電力は、PPA事業者によっては売電など様々な方法で活用できる場合があります。さらに、発電量に応じたサービス料金を設定しているPPA事業者であれば、悪天候により発電量が減少した場合のリスクも低減できます。

ただし、PPAで導入した太陽光発電設備を企業が交換や処分する権利はなく、サービスにもよりますが、契約期間は通常約20年と長くなります。

PPAにはオンサイトPPAとオフサイトPPAの2種類があるため、あわせて理解しておきましょう。

| オンサイトPPA | 太陽光発電の設置場所 : 企業の敷地内 |

| オフサイトPPA | 太陽光発電の設置場所 : 企業の敷地外 |

設置条件を満たした敷地を保有している企業はオンサイトPPAが、保有していない企業はオフサイトPPAがおすすめです。

関連記事:太陽光発電のPPAモデルとは?種類や導入メリット・デメリットを解説

関連記事:オンサイトPPAとは?仕組みとオフサイトPPAとの違いやメリット・デメリットを解説

関連記事:オフサイトPPAとは?自己託送・オンサイトPPAとの違いやメリット・デメリットを解説

リース

リースとは、事業者と契約して太陽光発電システムを借りる導入方法です。

| メリット |

|

| デメリット |

|

リース事業者にもよりますが、PPAと同様に初期費用がかからず、維持管理やメンテナンスのコストや手間が発生しない等のメリットがあります。

ただし、原則として使用した分の電気料金を支払うPPAとは異なり、天候により発電がない場合でもリース料が発生することがあるため、電気料金の削減につながらない可能性もあります。

太陽光発電を導入するなら関西電力の「 太陽光発電オンサイトサービス 」がおすすめ

CO₂の排出量削減のために太陽光発電設備を設置するなら、PPAをおすすめします。

PPAなら初期費用ゼロで太陽光発電設備を設置でき、管理維持・メンテナンスの手間や追加コストが発生しません。

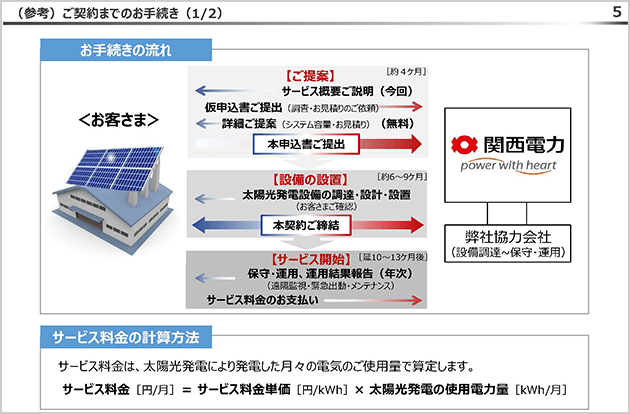

関西電力では、初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入可能なオンサイトPPA「太陽光発電オンサイトサービス」を提供しています。

関西電力グループが太陽光発電設備の設置から運用、メンテナンスまでをワンストップで行うサービスです。発電した電気をお客さまが利用し、契約期間は20年ほどです※1。

太陽光発電設備の設置費用等の初期費用や追加の維持コストはかかりません※2。月々の発電量に応じたサービス利用料は発生しますが、割引プランの適用で節約も可能です。

また、オプションで余剰電力の売電も選べます。休日や就業時間後の電力使用量が少なくなるタイミングで余った余剰電力を売電すると、電気料金のさらなる削減効果を得ることが可能です。

関西電力の太陽光発電設備は、工場や倉庫、大規模店舗の広い屋根や900㎡以上の折板屋根、カーポート、遊休地等、さまざまな場所に設置可能なので、ぜひご相談ください。

また、「割引プラン」や、補助金の申請をサポートする「補助金サポート」等、お客さまにあわせて最適なプランをご提案します※3。

オンサイトPPAのご提供には、設置目的場所の面積が900㎡以上必要なため、条件に合わないお客さまは、設置場所不要の太陽光発電「コーポレートPPA」をご検討ください。

また、関西電力の太陽光発電設備に標準搭載されている機能「SenaSon」によって、蓄電池やEV、生産設備等複数の設備をAIが自動で制御し、発電した電力を最適なバランスで運用可能です。

さらに、関西電力では、お客さまの敷地に関西電力が蓄電池設備を設置して運用を行う「蓄電池オンサイトサービス」を提供しています。オンサイトPPAと同様に初期費用が発生せず※4、設置後の運用やメンテナンスは関西電力が責任を持って行います。

- 途中解約には違約金が発生します。

- 故障時に保険金額を超える修理をお客さまが希望される場合等、追加料金が発生する場合もございます。

- 割引プランは、補助金との併用はできません。

- 一部、電気工事等の費用が必要な場合があります。

太陽光発電で電気代削減に貢献する関西電力の「太陽光発電オンサイトサービス」

太陽光発電で発電した電気をご使用いただくことで、脱炭素・コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、導入時の工事から導入後の運用・メンテナンスまで、ワンストップでおまかせいただけます。

GHG排出量削減の目的と目標

GHG削減の目的は、地球温暖化の防止です。

18世紀後半の産業革命以降、人間の活動によって大量のGHGが排出され、大気中のGHG濃度が急激に上昇しました。その結果、地球温暖化が進んだと考えられています。

2015年に採択されたパリ協定では、産業革命以降の気温上昇を2℃、または1.5℃に抑える長期目標を掲げました。

さらに、2021年に開催されたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)のグラスゴー気候合意では、1.5℃目標を追求するとされました。日本は、GHGを2013年度比で、2030年度までに46%、2035年度までに60%、2040年度までに73%削減すると表明しています。

日本に限らず、世界中でGHG排出量削減が目標とされています。目標達成のためには、GHG排出の原因や量を把握するための温室効果ガスインベントリが重要です。

温室効果ガスインベントリとは?

温室効果ガスインベントリとは、国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)事務局に各国が提出している、GHG排出・吸収量の一覧表です。

各国政府は毎年温室効果ガスインベントリを作成し、GHG排出・吸収量を取りまとめて公表します。

つまり、温室効果ガスインベントリは、それぞれの国がGHGの排出量を削減できているかを報告するためのレポートです。

GHG排出量削減のカギはCO₂の削減

日本のGHG排出量は2013年度から削減傾向にありますが、現状でもCO₂は毎年約10億トン排出され、日本で排出されるGHG全体の9割以上を占めています※。

CO₂排出の原因は、エネルギー起源と非エネルギー起源の2種類です。

- ●エネルギー起源…化石燃料を燃焼して発生するCO₂

- ●非エネルギー起源…工業の化学反応や廃棄物の焼却等で発生するCO₂

日本で発生するCO₂の大半は、化石燃料を燃焼して発生する以下のエネルギー起源となっています。

- ●工場の燃料

- ●トラックや自動車、航空機等の燃料

- ●商業施設やオフィス、家庭等で使われる電気(化石燃料による火力発電)

- ●化石燃料による暖房等の熱利用

GHGを削減するためには、エネルギーを生み出す際に使う化石燃料を減らし、再生可能エネルギーへ転換することが重要です。

GHG排出量の算定方法

GHG排出量の算定は、国際的なGHGプロトコルや日本の 「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)」 に基づいて行われます。基本的な考え方はシンプルで、「活動量×排出係数」の式により算定されます。

例えば、企業の年間電力使用量に、使用している電気の排出係数をかけると、電気による1年間のCO₂排出量の数値化が可能です。

排出量の把握は、脱炭素戦略を立てる際に必要であるとともに、削減目標の設定や再エネ導入の効果を可視化することにもつながります。

自社での算定が難しければ、専門の算定サービスやコンサルティングの活用も視野に入れましょう。

企業活動ではGHG排出量削減を目指した取り組みが求められる

GHGは温室効果ガスの略称で、地球温暖化に及ぼす影響が大きいガスです。

特に、温室効果ガス排出量の約9割はCO₂が占めており、地球温暖化に及ぼす影響が大きいため、日本だけでなく世界中で削減が求められています。日本は、GHGを2013年度比で、2030年度に46%、2035年度に60%、2040年には73%削減すると表明しています。

CO₂は主にエネルギーを生み出す時に排出されるため、自社で太陽光発電設備を設置することは、排出量削減につながる有効な手段です。

ただし、自己所有で設備を導入する場合は初期費用が高額になり、管理維持やメンテナンスのコストが発生します。

初期費用やメンテナンス費用等を抑えて太陽光発電設備を導入したい場合は、関西電力の「太陽光発電オンサイトサービス」をご検討ください。設置場所や必要な設備をコンサルティングし、幅広いラインナップからお客さまに最適な提案を行います。

自社の敷地内に太陽光発電を導入するなら「太陽光発電オンサイトサービス」を、設置スペースを持たない場合は「コーポレートPPA」がおすすめです。

監修者 北村 和也(きたむら かずや)

日本再生可能エネルギー総合研究所 代表/株式会社日本再生エネリンク 代表取締役/地域活性エネルギーリンク協議会 代表理事/埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

早稲田大学政治経済学部政治学科卒。民放テレビ局にて、報道取材、環境関連番組等制作し、1998年よりドイツ留学。その後、研究所等を設立。

◎主たる活動:

- ・再生エネ普及のための情報収集と発信

- ・再生エネ、脱炭素化等の民間企業へのコンサルティング、自治体のアドバイザー

- ・地域での経済循環、活性化のサポート

- ・エネルギージャーナリストとして、講演、セミナー、各種の執筆

サービス概要資料

太陽光発電オンサイトサービス

自家消費型太陽光発電で電気料金とCO₂を削減。「太陽光発電オンサイトサービス」 の概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 太陽光発電オンサイトサービスとは

- サービスの特徴

- ご提案事例

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「 個人情報保護方針 」 内の 「 個人情報の利用目的 」 および 「 弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 」に定める 「 特定電子メール 」 を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。