エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?仕組みや種類、導入事例を解説

2025.9.16

関連キーワード:

- エネルギーマネジメントシステム

目次

節電や省エネによるコスト削減、環境問題への対応のため、企業でのエネルギーマネジメントシステム(EMS)のニーズが高まっています。

この記事では、エネルギーマネジメントシステムの概要や種類、メリット・デメリットを解説します。

エネルギーマネジメントシステムの導入を検討中の企業に向けて、コストパフォーマンスに優れたサービスも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

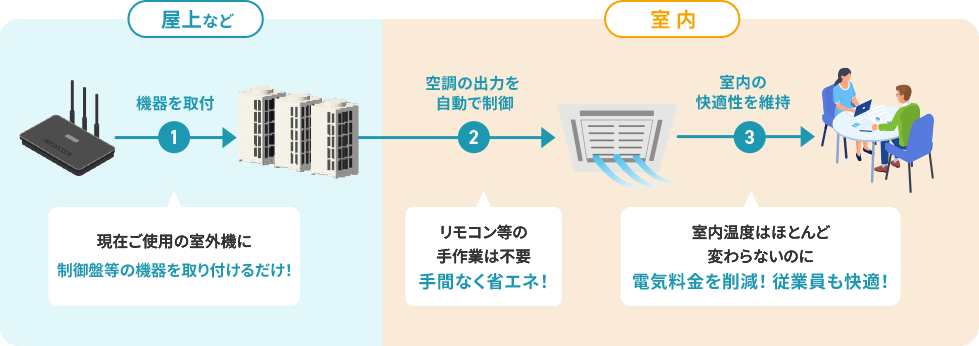

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?

エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは、ビルや工場等のエネルギー使用状況をモニタリングして 「見える化」 することで、照明や空調設備等の運用効率を最適化するためのシステムのことです。

エネルギーマネジメント(エネマネ)は、「エネルギーを使用状況に応じて管理する」 意味で用いられ、一般的には、オフィスやビル、商業施設等のエネルギーを効率的に最適化することを指します。

一方、エネルギーマネジメントシステムについて、EnMS(Energy Management System)と称される言葉もあります。

これは、国際規格ISO50001で規定されている、エネルギーの効率、使用および使用量を含むエネルギーパフォーマンスの継続的改善を達成するために必要なプロセスを規定したものです。会社全体で組織や仕組みを整備し活動を進めるもので、環境マネジメントシステムISO14001や品質マネジメントシステムISO9001等と同様に認証を取得する仕組みです。

エネルギーマネジメントシステムが注目を集める背景には、世界的なエネルギー価格の上昇や資源の枯渇、企業に対してSDGsなど環境問題への対応が求められていることがあります。

企業がエネルギーマネジメントシステムを導入すると、人の手では取得が困難なデータの収集や分析、省エネ対策が容易に行えます。

エネルギー効率の目標設定や省エネ対策を設定し、計測・診断による運用でエネルギー使用量の見える化を図り、収集したデータの分析と改善策の立案・実行等のPDCAサイクルを回すことで、継続的な省エネへの取り組みを実現できます。

なお、この記事では前者のEMSについて詳細を解説します。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の仕組みと役割

エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、主に以下の仕組みでエネルギーの使用量を見える化し、制御・管理を行います。

- ●センサーやメーターでエネルギー使用量を計測

- ●データをクラウドや専用ソフトに送信

- ●AIや分析ツールで使用状況を見える化

- ●自動制御や警告機能で無駄を抑制

エネルギーマネジメントシステムは、センサーで収集した電力やガス等の使用データをリアルタイムで解析し、使用状況をグラフや数値で 「見える化」 する仕組みです。

グラフや数値で見える化することで、エネルギーの無駄や偏りを即座に把握でき、効率的な運用が可能です。

さらに、自動制御機能により空調や照明等の設備を最適に管理でき、省エネ効果を高められます。

エネルギーマネジメントシステムは、省エネやコスト削減にとどまらず、CO₂排出量の監視や環境目標の達成を支援する役割を担っています。

なお、関西電力では空調設備に特化したエネルギーマネジメントシステム 「おまかSave-Air®」を提供しています。AI自動チューニング機能を搭載した空調自動制御サービスで、初期費用ゼロで導入でき、省エネと快適性の両立が可能です。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の重要性

エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、エネルギーの使用状況を 「見える化」 し、無駄な消費を発見・分析することで、効率的な運用やコスト削減を実現します。

現状、再生可能エネルギー(太陽光・風量・水力・地熱等)だけですべてのエネルギー需要を賄うことが難しい状況です。そのため、従来のエネルギー資源を最大限に活用しつつ省エネを推進できるエネルギーマネジメントシステムは、重要な役割を果たしています。

さらに、エネルギーマネジメントシステムは、ISO50001や省エネ法等の法規制への対応を支援する体制づくりにも寄与しており、法令遵守の観点からも重要な役割を担っているといえるでしょう。

CO₂排出削減や脱炭素社会の実現といった環境面での貢献も評価されており、企業のESG経営やSDGs対応としても注目を集めています。

エネルギーマネジメントシステムの導入により、従業員の省エネ意識が高まる効果も期待でき、組織全体で継続的な改善活動が進み、企業価値の向上や社会的信頼の獲得にもつながります。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の市場規模

経済産業省の資料によると、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の市場規模は、2021年から2028年にかけて年平均成長率20.8%が見込まれ、2028年には約39兆円規模に拡大するとされています。

市場規模の対象範囲は以下の通りです。

| ハードウェア | 制御システム、通信ネットワーク、センサー、ディスプレイデバイス、バッテリー、ネットワークデバイス、フィールド機器、コントローラ、計量 |

|---|---|

| ソフトウェア | ユーティリティエネルギーマネジメントシステム、住宅/家庭用エネルギーマネジメントシステム、企業エネルギー炭素およびエネルギーマネジメント、産業エネルギーマネジメントシステム、その他のソフトウェア |

| サービス | コンサルティング/研修、プログラムサービス、実装/統合、監視/制御、インストール、テクニカルサービス、分析サービス、メンテナンス |

また、人手不足が深刻化する中、エネルギーマネジメントシステムは設備管理の自動化・効率化を図る手段としても有効です。

人手に頼らずにエネルギー使用状況を常時監視・制御できるため、将来的にさらに幅広い業態で省力化や自動化の市場が伸びていくと考えられています。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の種類

エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、施設によって大きく5種類に分けられます。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の種類

| 種類 | 対象 |

|---|---|

| BEMS | オフィス・ビル・商業施設 |

| HEMS | 一般家庭 |

| FEMS | 工場 |

| MEMS | マンション |

| CEMS | 地域全体 |

上記それぞれの特徴を解説します。

BEMS

BEMS(Building Energy Management System)は、主にオフィスやビル、商業施設を対象としたエネルギーマネジメントシステムです。

センサーを取り付けて空調や照明等の電力使用量の 「見える化」 が可能で、システムによっては電力使用量の自動制御も可能です。

HEMS

HEMS(Home Energy Management System)は、一般家庭向けのエネルギーマネジメントシステムです。

家電製品や冷暖房機器等に接続し、電気やガスの使用量を見える化し、自動制御を行うことが可能です。

FEMS

FEMS(Factory Energy Management System)は、工場を主としたエネルギーマネジメントシステムです。

空調や照明、製造ライン設備等、工場のエネルギー使用量を見える化し、自動制御を行います。

MEMS

MEMS(Mansion Energy Management System)は、マンションの電力使用量を管理することを目的としたエネルギーマネジメントシステムです。

マンション内の全入居者が電力会社と契約する必要がありますが、マンション内のエネルギー消費量を把握・管理し、適切な運用を行うことができます。

CEMS

CEMS(Community Energy Management System)は、地域単位での電力使用量を管理・把握することを目的としたエネルギーマネジメントシステムです。

風力発電や太陽光発電システム等の電力供給量の管理にも役立ちます。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)のメリット

企業がエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入するメリットは、主に次の3つが挙げられます。

- ●消費エネルギー量を見える化できる

- ●非効率な機器の特定や運用方法の見直しができる

- ●エネルギー消費の最適化で省エネや経費削減を目指せる

消費エネルギー量を 「見える化」 できる

エネルギーマネジメントシステムを導入すれば、建物や施設の消費エネルギーを把握しやすくなります。

具体的には、電気メーターや各電気機器に後付けしたセンサーが電力使用量を自動収集し、クラウド経由でパソコンやスマホ、タブレットからリアルタイムで電力使用量の見える化が可能です。

人の手では困難なデータの収集が容易となり、企業としての環境問題への取り組みや成果の報告に活用しやすい点も特徴です。

非効率な機器の特定や運用方法の見直しができる

エネルギーマネジメントシステムの導入で電力の使用状況を見える化することで、建物や施設の消費エネルギーの把握や分析が可能です。

機器の稼働効率を確認できるため、稼働率が低下した機器の特定や運用方法の見直しにも役立ちます。

エネルギー消費の最適化で省エネや経費削減を目指せる

見える化したデータを基に適切なデータ解析や機器の稼働調整・稼働制御を行えば、電力使用量の削減や省エネの実現が可能です。

具体的には、非効率な機器を発見した際はより省エネ性能に優れた最新機器への切り替え、制御技術の導入を検討できます。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の課題

企業がエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入する際には、以下の課題があることを理解しておきましょう。

- ●導入コストの負担が大きくなるおそれがある

- ●機器の仕様で導入が難しい場合がある

- ●継続的な運用には専門知識が必要となる

エネルギーマネジメントシステムの導入には多大な費用が発生するおそれがあります。

また、電力使用量の把握や管理を行うシステムのため、データを収集するには一定の時間が必要で、かつ継続してモニタリング運用を行うための費用や専門知識も必要です。

機器の仕様で導入が難しいケースもあるため、エネルギーマネジメントシステムを提供する事業者との綿密な打ち合わせも大切です。

導入コストに関しては、国や地方自治体の補助金制度を利用できる可能性があるため、企業の本店所在地や工場がある地域を管轄する自治体の公式ホームページを確認しましょう。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入手順

一般的なエネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入手順は、以下のとおりです。

- ①自社内の設備の確認

- ②エネルギー使用量を測定する設備の選定

- ③エネルギー効率の目標設定や省エネ対策の設定

- ④計測器の設置場所の確認および設置

- ⑤エネルギー使用量の計測と分析

- ⑥効果測定による課題点の発見と改善

エネルギーマネジメントシステムを導入する際は、自社内の設備を確認してエネルギー使用量を測定する設備を選定する必要があります。

その後、計測器の設置場所を確認し、計測器を取り付けて実際のエネルギー使用量を計測します。

計測・診断による運用でエネルギー使用量の見える化を図り、収集したデータの分析と改善策の立案・実行等のPDCAサイクルを回す形で省エネへの継続的な取り組みが可能です。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入事例

以降では、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入事例をいくつか紹介します。

公的総合文化施設

公的総合文化施設の運営を担う企業では、長年にわたって省エネに取り組んできましたが、既存のシステムではエネルギー消費量や問題点の把握が難しいため、新たなEMSの導入に踏み切りました。

こちらの施設では、約16,000のデータ収集ポイントから吸い上げたデータと別に収集した催事データの2種類から、EMSが必要なデータを個別に抽出してエネルギー消費状況を分析し、グラフ化する仕組みを導入しました。

EMSの導入によりエネルギー需給の見える化を実現し、これまで把握が難しかった異常値の確認により、より一層の省エネへの取り組みが可能となりました。

また、EMSで取得したデータを活用することで、施設利用者から求められるエネルギー消費量のレポート提出にも迅速に対応できるようになりました。

さらに、リアルタイムの太陽光発電量などを館内ディスプレイやWebサイトで公開でき、外部への環境取組のアピールも可能となっています。

食品製造工場

食品製造販売を行う企業の工場では、製造に必要な設備機器の稼働による電力コストが、全体の製造コストの多くを占めており、大きな課題となっていました。

電力コストを効率化するための対策を検討した結果、EMSの導入を決定しました。

設備における電力使用量等を見える化したうえで、効果的な分析および管理ができるよう整備したところ、工場全体で約40%の省エネ効果を達成しました。

医療法人

あらゆる世代の健康を支える医療法人では、院内の快適性を維持しながらの電気料金削減が重要な課題となっていました。

院内照明のLED化や空調設備の手動管理等、地道な取り組みを重ねて省エネに努めてきましたが、人的な対策には限界があると感じ、EMSの導入を決定しました。

室外機に後付で制御機器を取り付けるだけの簡単な工事で導入し、人的管理なしに空調の電力使用量を年間で約20%削減することに成功しました。

導入して1年ほどで省エネ効果を実感できたことで、グループ内の他の施設への導入についても検討されています。

空調設備の省エネを目指すなら関西電力の 「おまかSave-Air®」がおすすめ

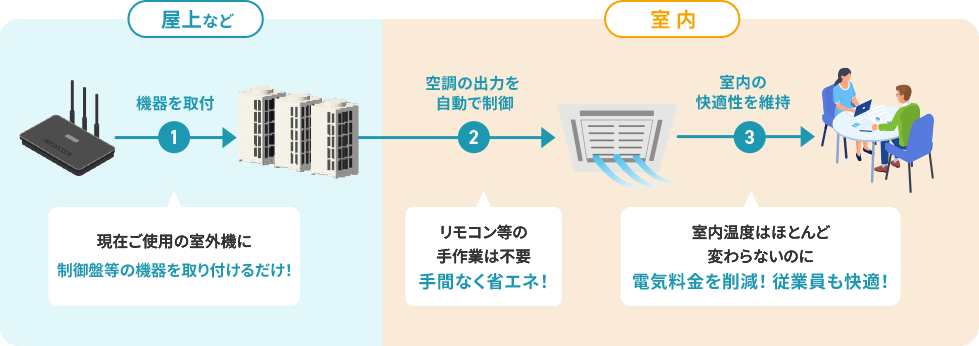

空調設備に特化したエネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入を検討中なら、関西電力のAI自動チューニング機能を搭載した空調自動制御サービス 「おまかSave-Air®」 がおすすめです。

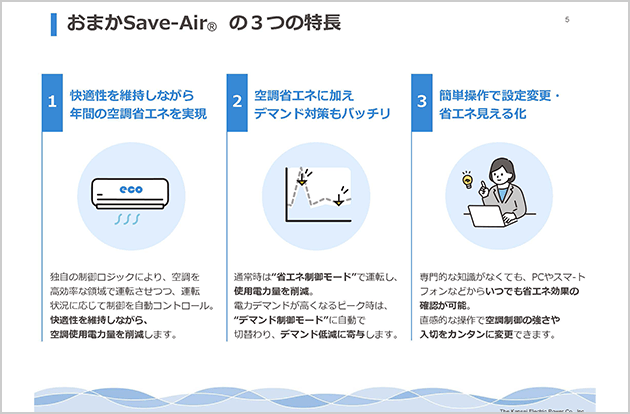

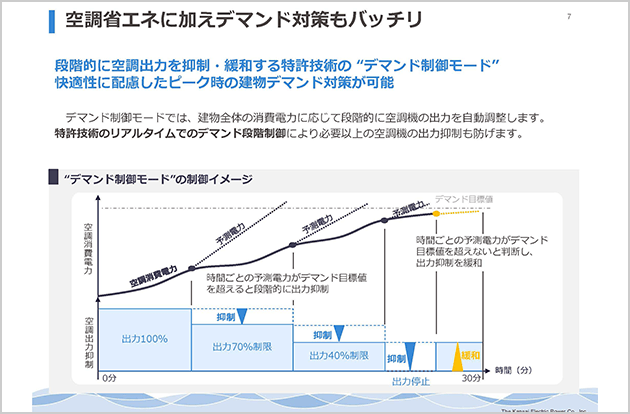

「おまかSave-Air®」 は、関西電力グループオリジナルの制御ロジックにより、空調を自動制御し、快適性を維持しながら電気料金の削減を実現するサービスです。

さらに、Web画面から制御レベルの変更や省エネ効果の確認が可能なインターフェース機能があり、高い利便性を備えています。

関西電力の 「おまかSave-Air®」 のメリット

- ●初期費用ゼロ・安価な月額料金でサービスの導入が可能

- ●電力使用量と最大電力を抑えることで電気料金10〜20%削減※1

- ●工事にかかる期間は2〜3日程度、既存の室外機に後付けするのみで改修工事も不要※2

- ●ダイキン工業・日立・三菱電機等の国内主要空調メーカーに対応しており※3、メーカー保証も継続

- ●最短数ヶ月〜半年前後で調査・提案・導入とスピーディな対応が可能※4

「おまかSave-Air®」 は関西だけでなく、全国各地で200地点以上の採用実績があります※5。電気料金の削減効果が気になる方は、10秒シミュレーションを利用してみてください。

省エネ設備の導入を考えているものの、初期費用や運用コストが気になり迷っている場合は、相談してみてはいかがでしょうか。

- 一定条件に基づく効果であり、削減を保証するものではありません。

- 設置状況等により一部室内工事が発生する可能性があります。

- 一部対象外の機器があります。

- 初回契約は原則6年、初回契約終了後は1年毎の自動更新となります。また、お客さまのご都合で解約いただく場合には、解約金をいただきます。

- 2024年10月現在

空調設備に特化したエネルギーマネジメントシステム(EMS)を活用して省エネを目指そう

エネルギーマネジメントシステムは、一般的な意味ではオフィスやビル、商業施設等の電力需給バランスを最適化するための管理を行うシステムのことです。電力使用状況を見える化して運用効率を高めるための施策を講じられる点がメリットです。

一方、エネルギーマネジメントシステムの導入コストが膨大で、継続的な運用には専門知識が必要となる点がデメリットです。

関西電力の 「おまかSave-Air®」 なら初期費用ゼロ、簡単な工事で手軽に空調設備の電力使用状況を見える化できます。また、各室外機の制御レベルの変更も可能です。

空調に特化したエネルギーマネジメントシステムの導入により、空調設備の省エネを目指したい方は、関西電力の公式ホームページでまずは10秒シミュレーションをお試しください。

「おまかSave-Air®」は、現在ご使用の室外機に制御盤を取り付けていただくだけで、コスト削減につながるサービスです。

初期費用ゼロで、手間なく

省エネと快適性を両立するサービスです。

監修者 近藤 元博(こんどう もとひろ)

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステム並びに新エネルギーシステムの開発、導入を推進。「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」 他エネルギーシステム、資源循環に関する表彰受賞。2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて資源問題、エネルギー問題に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員他

サービス概要資料

おまかSave-Air®

エネルギーコスト削減、脱炭素に向けた取り組みのために、まず始めるべきは 「空調の省エネ」 です。現在お使いの空調機に制御用コンピューターを取り付けるだけで、省エネと快適性の両立ができる全く新しいサービスです。

資料の一部をご紹介

- これまでの空調省エネの課題

- おまかSave-Air®の概要

- 導入効果

- サービス料金

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。