非常用発電機、点検は万全ですか?

“いざ” というとき、正常稼働させるために知っておきたいこと

2024.10.1

関連キーワード:

- SDGs

- 環境・脱炭素

- 脱炭素

- 省エネ

- 省CO₂

- 太陽光発電

- 自家消費型

- PPA

事業継続計画(BCP)の観点から、火災や地震等の災害にともなう停電対策として、非常用発電機の設置が不可欠となっています。その能力を十分に発揮させるには、日頃からの点検が欠かせません。いくつかの法令では非常用発電機の点検が義務付けられていますが、「防火対象物」 と呼ばれる不特定多数の人が利用する建造物には、より厳しい管理が求められています。また、点検不良で大きな事故を発生させた場合、企業評価が著しく低下するため、計画的に点検を行うことが人命や企業を守ることにつながります。

しかし、2021年3月9日付の産経新聞に掲載された 「大阪市内の病院の半数超が、非常用発電機の点検をせず」 という記事によると、負荷運転が義務づけられた自家発電機を持つ市内128病院のうち、68病院が負荷試験および内部観察等の点検を実施しておらず、点検に対する意識がまだ低いことが伺えます。

今回は、非常用発電機の点検について法令の規定、点検を怠った場合のリスク、どのような点検を行えばよいか等をご紹介します。

消防法の改正による非常用発電機の点検方法への影響とは

非常用発電機は、火災等で電力供給が停止した場合のバックアップを務めるため、初期消火や人命救助を大きく左右します。そのため、非常用発電機の設置や点検については、さまざまな法律で規定されています。「建築基準法」 や 「電力事業法」 でも規定されていますが、今回は、2018年6月に改正された 「消防法」(消防予第372号)に着目していきます。改正内容のポイントは以下の4つです。

消防法改正の4つのポイント

- 1.負荷試験の代わりとして内部観察が可能に

- 2.予防的な保全策が講じられている場合、負荷試験および内部観察等の点検周期が6年に1回に

- 3.ガスタービン発電機は負荷試験が不要に

- 4.換気性能点検が無負荷試験時の実施に

これら4つのうち、特に1と2が設置者・管理者にとって重要な意味を持つと考えられます。

「負荷試験」 とは非常用発電機を実際に稼働させて行う試験のことで、一時的に電力供給を停止する必要があるため、 休日や夜間での作業や大がかりな作業が必要となる場合があります。また、発電機が建物屋上や屋外にある場合、試験用の器具を設置できないことから、 点検を躊躇させる要因となっていました。

上述の法改正では、負荷試験の代わりに内部観察が点検方法として認められる、運転性能の維持に係わる予防保全策が講じられていると点検周期が6年に1回になる等、設置者や管理者の負担を軽減することで積極的に点検に取り組ませることを目的としています。

しかし、内部観察では潤滑油の分析やシリンダーの内部確認等の点検内容が細かく規定されており、誰もが簡単に実施できる作業ではありません。また、6年に1回の点検周期が認められるには、1年ごとの部品確認やメーカー推奨タイミングでの部品交換が条件となるため、手間や金銭面でも簡単に対応できるものではありません。法改正により点検方法の選択肢は増えましたが、必ずしもハードルが下がったとは言いきれません。

また、消防法の改正以降、消防からの指導が今まで以上に強化されているという声も多くなってきていますので、この機会に非常用発電機の点検に取り組むことをおすすめします。

取り組む際に専門的な知識が求められる作業が多いため、専門業者への相談や業務委託を行っている企業が大半かと思います。しかし、冒頭で紹介した産経新聞の記事では、点検を怠った理由として 「義務とは知らなかった」 と並んで 「業者まかせになっていた」 が挙げられており、信頼できる専門業者に依頼したうえで点検内容等をしっかり把握、管理する必要があるでしょう。

非常用発電機は、災害時の人命等に直結する設備であるだけに、設置者・管理者は点検の重要性を十分に認識したうえで、法令に従い正しい点検・報告を行いましょう。

点検ができていない場合のリスクとは

非常用発電機の点検不良によって緊急時に発電できなかった場合、どのようなリスクがあるのかを4つご紹介します。

1.初期消火が遅れることによる被害の甚大化

緊急時の電源喪失によりスプリンクラーや消火ポンプ等が使えず、初期消火が遅れて被害が甚大化することが考えられます。また、電力喪失により誘導灯等も消えてしまうため、退避の際の誘導に支障をきたすことも考えられます。

2.業務停止による関係箇所への影響

重要施設が電源喪失に陥ることで、自社の顧客や関係会社に被害を与えてしまう可能性があります。病院の場合、手術や透析といった施術中に停電すると患者の命に係わる事態に陥ります。工場の場合、停電によって重要な生産ラインが停止すると、取引先の会社へ大きな影響を与えます。このように、緊急時の電源喪失により関係者へ大きな影響を与えることで、企業の社会的な評価を低下させるリスクがあります。

3.発電機自体が原因となる二次災害の発生

非常用発電機を点検せず放置することで、発電機自体がトラブルの原因となることも考えられます。

まず考えられるトラブルは発火です。非常用発電機が稼働した際に、コンデンサ不良やエンジンのオーバーヒートが原因で発火してしまい、火災という重大な災害に至ることがあります。

次に考えられるトラブルは漏水です。ラジエーターの冷却水等の点検を怠ることで、経年劣化によるサビ、腐食等が発生し、そこから漏水が発生して周辺設備に被害を与えることがあります。

4.罰則を受けることによる社会的信用の低下

点検は法令で義務付けられているため、違反による罰則が定められています。点検や報告を怠った場合、また虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金または設置者・管理者が拘留される可能性があります。

しかし、単に罰則を受けるということよりも、罰則を受けたことによって社会的な信用を失うことが、企業にとってより大きな影響といえるでしょう。

負荷試験の種類とメリット・デメリット

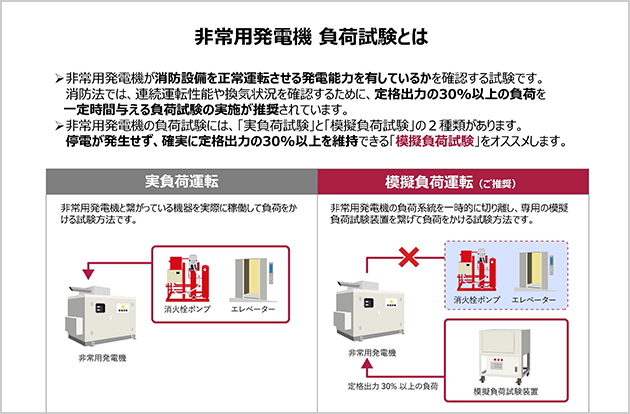

負荷試験とは

負荷試験とは非常用発電機が消防設備等を正常稼働させる発電能力があるかどうかを確認する試験です。内部観察とは異なり、負荷試験では実際に発電機を稼働させることで、漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、正常に稼働することが確認できます。

負荷試験で注意すべきポイント

消防法では、定格出力の30%以上の負荷を一定時間与え、連続運転性能や換気状況を確認する負荷試験が推奨されています。定格出力の30%に満たない負荷、つまり車で例えると 「アイドリング状態」 で稼働させただけの試験を 「無負荷試験」 と呼びます。この 「無負荷試験」 だけでは法令を満たすことはできないため、注意が必要です。

「実負荷試験」 と 「模擬負荷試験」 の違い

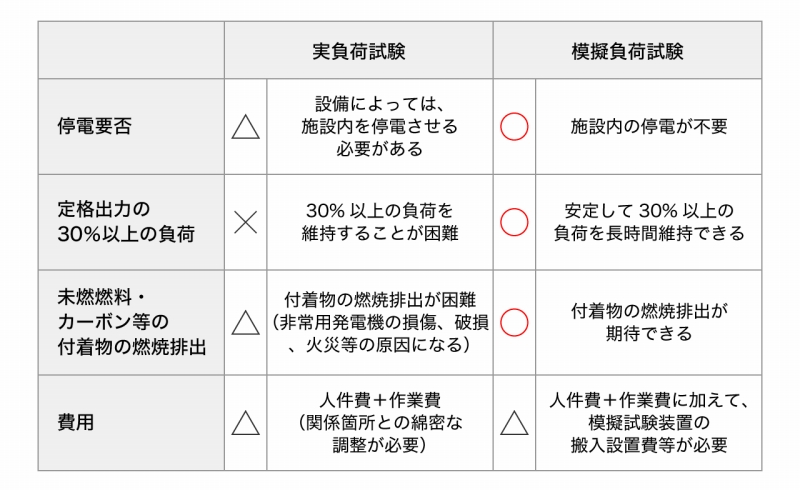

負荷試験は、「実負荷試験」 と 「模擬負荷試験」 の2種類に分けられます。

「実負荷試験」 は発電機を実際に稼働させ、消防用設備等に正しく電力供給できているかを試験します。一方、「模擬負荷試験」 は、非常用発電機と接続した模擬負荷装置に通電し、正常に電力が供給できているかを試験する方法をいいます。

実負荷試験も模擬負荷試験も、それぞれのメリット、デメリットがあります。下記の比較表をご覧の上、施設に最適な試験方法を選択することが重要です。

まとめ

非常用発電機が正常に稼働しないことで、関係箇所へ被害を与えてしまう可能性があるため、非常用発電機の定期的な点検が非常に重要な意味を持ちます。点検作業、消防署への報告等には専門的な知識が必要なことが多いため、関連知識を備えた専門家のサポートをおすすめします。 負荷試験を行う際は、自社の環境を考慮したうえで、「実負荷試験」 と 「模擬負荷試験」 の中から適した試験方法を選択しましょう。

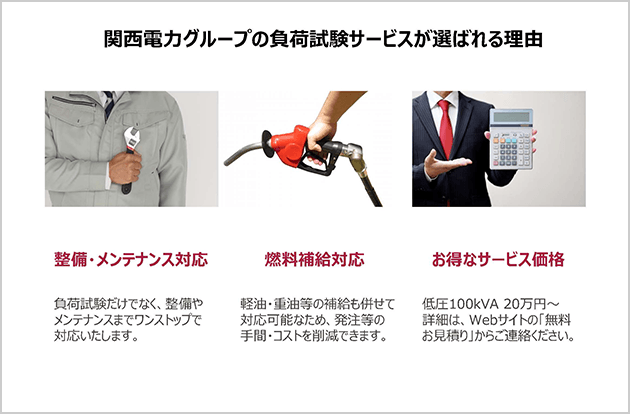

関西電力の 「非常用発電機 負荷試験サービス」(https://sol.kepco.jp/fukashiken/)では、 企業の事情に応じた模擬負荷試験をご提案しています。負荷試験だけでなく、非常用発電機の整備やメンテナンス、燃料補給までワンストップで対応可能です。 “いざ” というときに非常用発電機が正常に稼働し、迅速な初期対応や事業の継続を図るためにも、このようなサービスの活用をおすすめします。

●関西電力がご提供する「非常用発電機 負荷試験サービス」

https://sol.kepco.jp/fukashiken/

サービス概要資料

非常用発電機 負荷試験サービス

“いざ”というとき非常用発電機を確実に稼働させるためには、定期的な点検が必要です。関西電力が提供する 「非常用発電機 負荷試験サービス」 のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- なぜ今、非常時の電源確保が求められるのか

- 非常用発電機 負荷試験の方法

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。