社員と連絡が取れない場合の対処法は?警察への相談や安否確認方法も解説

2025.2.27

関連キーワード:

- 社員連絡が取れない警察

目次

社員と連絡が取れない状況は、企業にとって頭を悩ませる問題です。無断欠勤の場合は、まず社員の安否確認を優先する必要があります。

企業には従業員の安全に配慮する法的義務があり、適切な対応を怠ると法的責任を問われるおそれもあります。そのため、電話やメールでの連絡から始まり、自宅訪問、さらには警察への相談まで、状況に応じた段階的な対応が求められます。

この記事では、社員との連絡が取れない場合の具体的な対応手順と注意点を解説します。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

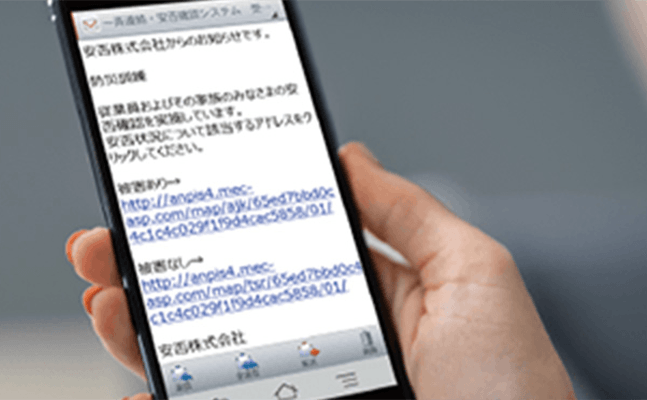

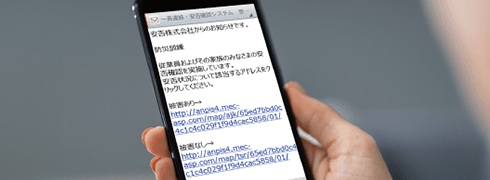

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

社員と連絡が取れない場合の安否確認手順

会社の業務において、社員の突然の無断欠勤と連絡が取れなくなる事態は、想定しておくべき重要な課題です。連絡が取れない状況を怠慢と決めつけるのではなく、病気や事故のおそれも考慮しなければなりません。

企業には従業員の安全配慮義務が法的に定められており、無断欠勤時の対応を誤ると法律違反となるリスクもあります。

そのため、電話やメールでの本人確認から、緊急連絡先への連絡、さらには自宅訪問まで、段階的な安否確認の手順を知っておく必要があります。

以下では、無断欠勤が発生した際の具体的な確認手順と、状況に応じた適切な対応方法を解説します。従業員と会社の双方を守るため、事前に確認手順を理解し、職場で共有しておきましょう。

電話・メール・SNS等を使って社員本人に連絡する

社員の無断欠勤に気づいたら、まず本人への連絡を最優先に行います。連絡手段は、電話(会社支給・個人)、メールの送信、手紙の郵送、SNSでの連絡等、複数の方法を試みましょう。

そのためにも、日頃から従業員との間に複数の連絡手段および連絡先を持ち、最新の状態にしておくことが重要です。

連絡を取る際は、叱責や追及ではなく、会社として心配している旨を伝え、体調や状況の確認を優先します。また、連絡の記録(日時、方法、内容)は必ず残しておきましょう。

無断欠勤や災害が起こった際等、緊急時の連絡手段についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:企業向け緊急連絡網の作り方は?連絡手段の特徴や運用時の注意点を解説

関連記事:災害時の通信手段を比較!特徴・メリットや安否確認システムについて解説

社員の家族や本人以外の緊急連絡先に連絡する

本人と連絡が取れない場合は、まず緊急連絡先として登録されている家族や親族に連絡を取ります。本人が急病や事故で連絡できない状態にあるおそれもあるためです。

家族へ連絡する際は、会社として社員の安否を心配している旨を伝え、可能であれば本人への連絡を試みてもらうよう依頼します。状況に応じて、家族からのサポートが問題解決の糸口になることがあります。

また、連絡時は会社の担当者名と連絡先を必ず伝え、何か情報が得られた場合の連絡ルートを確保しておきましょう。家族との会話内容を記録として残すことも重要です。

社員の行動や状況について同僚や関係者に話を聞く

本人や家族との連絡が取れない場合、同僚や関係者からの情報収集が重要です。特に直近の様子や変化に注目して聞き取りを行います。

【確認すべき点】

- ●最後に接触した日時と場所

- ●普段と違う様子や行動の有無

- ●業務上の課題やストレスの兆候

- ●人間関係のトラブル

- ●体調面での気になる点

得られた情報は記録として残し、今後の対応に活用できるようにしておくことが大切です。

なお、聞き取りの際はプライバシーに配慮し、必要以上の詮索は避けましょう。

社員の自宅を訪問する

本人や関係者との連絡が取れない場合、最終手段として自宅訪問を実施します。その際の注意点は、以下のとおりです。

【訪問時の基本ルール】

- ●必ず2名以上で訪問する

- ●訪問時刻は日中に限定する

- ●訪問者の身分を証明できるものを携帯しておく

- ●緊急時の連絡体制を整えておく

【確認のポイント】

- ●郵便物の溜まり具合

- ●電気・水道等の使用痕跡

- ●近隣住民からの情報収集

賃貸物件の場合は、管理会社や大家さんに状況を説明し、協力を仰ぐことも検討します。

警察への相談が必要な状況と対応方法

社員の無断欠勤が続き、本人や家族との連絡が取れない状況は、ただの無断欠勤ではなく、重大な事態の可能性があります。

特に一人暮らしの社員が連絡不通となった場合は、事故や犯罪に巻き込まれているおそれもあります。

このような場合は警察への相談を検討する必要がありますが、プライバシーにも配慮が必要なため、まずは家族と相談のうえで対応を決めることが望ましいでしょう。

以下では、警察への相談が必要となる具体的な状況と、適切な対応手順を解説します。

警察に相談するべき状況とは

社員の無断欠勤が続き、連絡も取れない状況では、さまざまなリスクを想定する必要があります。特に一人暮らしの社員の場合、自宅で体調を崩している場合や、事件・事故に巻き込まれているおそれも否定できません。

【警察への相談を検討すべき主な状況】

- 1.生命の危険が疑われる場合

- ●自宅訪問時に応答がなく、生活音も確認できない場合

- ●自殺を示唆する内容の書き置きを発見した場合

- ●郵便物が大量に溜まっている等、明らかな生活の乱れがみられる場合

- 2.事件性が疑われる場合

- ●家庭内暴力や脅迫の被害を受けていた形跡がある場合

- ●不審な人物との接触があった場合

- ●金銭トラブルに巻き込まれていた疑いがある場合

このような状況では、会社として速やかに警察への相談を検討する必要があります。

警察への相談方法

警察への相談は、原則として家族を通じて行うことが望ましいです。これは、プライバシーへの配慮と、より詳しい情報提供が可能になるためです。

【相談時の具体的な手順】

- 家族への報告

- 1.会社として把握している状況を詳しく説明

- 2.警察への相談を提案

- 3.必要に応じて会社からのサポートを提案

- 緊急性が高い場合

- 4.110番通報を即時実施

- 5.警察官の立ち会いを要請

- 6.自宅等の安否確認を依頼

行方不明届の提出については、配偶者や親族からの届出が望ましいですが、会社からも状況を説明し、相談することは可能です。ただし、実際の届出は原則家族が行う必要があります。届出が受理されると全国の警察情報網で共有され、発見の可能性が高まります。

無断欠勤を繰り返す社員への対応方法

社員の無断欠勤は、単なる規律違反として対処するのではなく、その背景にある原因を慎重に見極める必要があります。職場環境の問題やメンタルヘルスの課題が潜んでいるおそれもあるためです。

まずは対話をして状況を把握し、必要に応じて職場環境の改善や健康管理のサポートを検討します。そのうえで、改善が見られない場合は、法的な手続きに則って対応を進めることが重要です。

なお、無断欠勤の期間であっても、実際に働いた時間の賃金は適切に支払う必要があります。

法的な制限と企業の責任

企業には従業員の健康と安全を守る 「安全配慮義務」 があり、無断欠勤への対応もこの観点から慎重に行う必要があります。特に、職場環境やハラスメントが原因で無断欠勤している場合、単純な懲戒処分は適切ではありません。

まず、無断欠勤の背景にある原因を詳しく調査する必要があります。上司や同僚からのハラスメント、過度な残業や不適切な業務配分、職場の人間関係等、企業側に改善すべき問題がないかを確認します。また、メンタルヘルスの不調がないかも注意深く観察が必要です。

調査の結果、職場環境に問題が見つかった場合、まずはその改善が企業としての責任となります。具体的には、ハラスメント対策の強化、業務量の適正化、メンタルヘルスケアの充実等が求められます。

このような対応を行わないまま懲戒処分や解雇を行った場合、不当労働行為として訴訟リスクが生じるおそれがあります。

また、メンタルヘルスの不調が原因の場合、産業医との連携や専門家による支援等、適切な治療機会の提供も企業の重要な責任となります。従業員の健康管理は、生産性向上にもつながる重要な経営課題として認識しましょう。

退職手続きの進め方

無断欠勤が続く社員への対応には、慎重さと適切な手順が求められます。まず重要なのは、本人との対話を通じて状況を把握することです。突然の退職勧告は、後のトラブルを招くおそれがあるためです。

本人との面談では、無断欠勤の理由や、職場復帰に向けた課題を丁寧に確認します。この際、ハラスメントや過重労働等、職場環境に起因する問題がないかも注意深く確認しましょう。また、メンタルヘルスの問題を抱えている可能性もあるため、産業医との面談を提案する等、適切なサポート体制を整えることも検討します。

対話を重ねても改善が見られず、退職が避けられないと判断された場合は、書面での通知に移ります。この通知には、これまでの経緯や退職に至る理由、退職に関する条件(退職日や未払い賃金の精算等)等を明記します。

なお、書面通知が返送される場合は、内容証明郵便と普通郵便の両方を利用することが推奨されます。内容証明郵便は、後日のトラブル防止の証拠として重要です。また、通知には回答期限を設定し、期限までに応答がない場合の対応についても明記しておくと良いでしょう。

退職手続きを進める際も、本人からの連絡には誠実に対応し、円満な退職に向けた話し合いの機会は常に確保しておく必要があります。

社員の安否確認を行う際の注意点

社員の無断欠勤は、社員の安全と健康を確認することが優先事項です。特に連絡が取れない状況では、事故や健康上の問題が潜んでいるおそれを考慮する必要があります。

しかし、安否確認の過程では個人のプライバシーに深く関わる情報を扱うことになります。そのため、確認手順や情報の取り扱いについて、慎重な配慮が求められます。以下では、適切な安否確認の方法と注意点を解説します。

プライバシーと個人情報の保護に十分配慮する

安否確認は必要な措置ですが、社員のプライバシーを最大限尊重して行う必要があります。特に以下の点に注意が必要です。

家族や同僚への確認では、会社の懸念事項を伝えつつも、不要な個人情報には触れないようにします。例えば、人事評価等の情報は、安否確認には不要です。

自宅訪問の際は、近隣住民に不必要な憶測を招かないよう、訪問者を必要最小限にとどめます。また、管理会社や大家への協力要請も、プライバシーに配慮した範囲で行います。

収集した情報は、安否確認の目的以外には使用せず、知る必要のある関係者のみで共有するようにします。

連絡が取れた後は必要なサポートを行う

社員と連絡が取れた後は、まず体調や状況の確認を丁寧に行います。この際、追及や非難は避け、会社として支援できることを探ることが重要です。

また、健康やメンタル、事故・事件、家族問題、災害等の原因に応じた対応およびサポートも必要とされます。

【具体的な対応例】

- ●健康上の問題がある場合は、産業医との面談を設定

- ●職場環境に課題がある場合は、改善策を検討

- ●家庭の事情がある場合は、勤務形態の見直しを提案

また、今後の対応方針を明確にし、記録として残すことで、再発防止や適切なフォローアップにつなげます。必要に応じて、休職制度の利用や配置転換等も検討します。

災害等の不測の事態に備えた安否確認システムの導入も選択肢のひとつ

社員との連絡が途絶える原因は、個人的な事情から災害時の通信障害まで多岐にわたります。

会社や社員本人の問題で無断欠勤が続けば警察への相談も視野に入れたうえで適切な対応が求められるでしょう。社員が帰省先や旅行先で災害に巻き込まれる等、想定外の事態で連絡が取れなくなる場合は、迅速な安否確認が企業の事業継続に直結します。

このような状況に備え、安否確認システムを導入しておくことも選択肢のひとつです。気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。

初期費用なしで月額利用料のみで導入でき、メールアドレスは管理者でも閲覧できない仕組みとなっており、従業員のプライバシーにも配慮されています。

社員と連絡が取れない場合は、手順を踏んで迅速に対応しよう

社員との連絡が途絶える原因はさまざまです。個人的な事情による無断欠勤から、災害発生による通信障害まで、状況に応じた適切な対応が求められます。

まず重要なのは、電話やメール、SNS等複数の手段で連絡を試みることです。連絡が取れない場合は、家族への確認や自宅訪問等、段階的に対応を進めます。

ただし、これらの過程では個人のプライバシーに十分配慮し、必要最小限の情報共有に留めることが大切です。特に一人暮らしの社員で連絡が取れない場合は、警察への相談も検討します。

社員との連絡が再開された後は、欠勤理由を把握し、必要なサポートを提供することで、再発防止につなげることが重要です。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。