緊急連絡先とは?必要になる具体的な場面や身寄りがない場合の対処法を紹介

2025.3.21

関連キーワード:

- 緊急連絡先

目次

緊急連絡先が求められるシーンはさまざまですが、災害発生時等、緊急連絡先の有無が人の命に関わるケースもあります。しかし、緊急連絡先は誰・どこに設定すればよいのか悩む方や、身寄りがなく緊急連絡先を頼める人がいない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、緊急連絡先の必要性や身寄りがない場合の対処法を紹介します。特に重要な災害発生時の緊急連絡先として、便利なサービスやシステムも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

緊急連絡先とは?意味と必要性を解説

緊急連絡先とは、事故や災害、病気等の緊急時に連絡を取るべき相手の連絡先を指します。通常、本人と連絡が取れない状況や迅速な対応が必要な場面で使用されることが一般的です。

緊急連絡先の設定は、個人の安全や迅速な問題解決に必要とされており、主に以下のケースで使用されます。

- ●賃貸やローンの契約を行う時

- ●入院や手術を行う時

- ●学校・会社・施設等に入る時

- ●旅行やアクティビティに参加する時

緊急連絡先として認められるパターン

緊急連絡先には、家族や兄弟の連絡先を記載することが一般的です。場合によっては「3親等まで」等、緊急連絡先に指定できる親等の範囲が決められているケースもあります。

同居しているパートナーや親戚、友人も設定できる場合もある等、条件はさまざまです。

緊急連絡先として認められないパターン

緊急連絡先として認められないパターンには、以下が挙げられます。

- ●高齢者や未成年者

- ●認知症の方

- ●身体障がいや知的障がいがあり電話を受けるのが困難な方

- ●日本語でのコミュニケーションが難しい方

緊急連絡先は本人と連絡が取れない時に使用されます。そのため、緊急時に対応が可能かつ日本語でのコミュニケーションが可能で、成人として適切な意思能力を求められることが一般的です。

詳しい条件は緊急連絡先を必要とする契約先やサービスによって異なるため、事前に確認しておきましょう。

緊急連絡先に連絡が入るタイミング

緊急連絡先に連絡が入る主なタイミングは以下のとおりです。

- ●契約者本人と連絡が取れない時

- ●ローンやサービスの支払いが滞った時

- ●本人の安否を確認したい時

- ●本人がトラブルに遭い身内の協力が必要な時

それぞれ詳しく紹介します。

契約者本人と連絡が取れない時

緊急連絡先が活用される最も一般的なタイミングは、契約者本人と連絡が取れない場合です。会社やアルバイト等の無断欠勤や、入居先の大家からの連絡に応じない等、何らかの原因で本人と連絡が取れない状況が発生した場合に、対応を円滑に進めるため緊急連絡先に連絡が入ります。

ローンやサービスの支払いが滞った時

ローンや月額サービス等の支払いが滞り、本人に直接連絡がつかない場合にも、緊急連絡先に連絡が入ります。連絡先の相手に本人の状況を確認したり、支払いが再開するよう依頼されたりするケースもあります。

金融機関や賃貸等で連帯保証人になっている場合には、支払いの立て替えを請求されることもあるかもしれません。そのため、知人や家族から緊急連絡先になってほしいと頼まれた場合、何の契約・サービスの緊急連絡先かは事前に確認してから判断しましょう。

本人の安否を確認したい時

地震や台風等の自然災害が発生した際、本人の安全が確認できない場合にも緊急連絡先が重要な役割を果たします。家族や近しい人等、緊急連絡先へ連絡が入り、本人の状況をいち早く把握するために活用されることが一般的です。

本人がトラブルに遭い身内の協力が必要な時

学校や会社、旅行先等で本人が事故や事件に巻き込まれた際にも緊急連絡先に連絡が入ります。警察や医療機関からの連絡では、問題の解決や状況の説明に協力を求められる場合もあります。

緊急連絡先として頼める身内がいない場合の対処法

緊急連絡先の登録が必要な際に、頼める身内がいなくて困る方もいます。頼める身内がいない場合の主な対処法は以下のとおりです。

- ●近しい友人・知人に頼む

- ●自治体に相談する

- ●緊急連絡先代行サービスを利用する

- ●弁護士や行政書士に依頼する

それぞれ詳しく紹介します。

近しい友人・知人に頼む

親族や親戚等の身内がいない場合、信頼できる友人や知人に緊急連絡先を依頼するのも方法のひとつです。普段から連絡を取り合い、信頼関係が築けている相手に依頼してみましょう。

トラブル防止のため、依頼する際には具体的な役割や状況を事前に説明し、相手の同意を得ておくことが重要です。

自治体に相談する

近くに頼れる人がいない場合、自治体の福祉窓口や地域包括支援センターに相談するのもひとつの手段です。高齢者や障害を持つ方を対象に、緊急時の支援体制が整備されているケースがあります。

自治体によっては見守りサービスや緊急連絡先に関するサポートを提供しているため、一度問い合わせてみるとよいでしょう。

緊急連絡先代行サービスを利用する

民間の「緊急連絡先代行サービス」を利用する方法もあります。契約に基づいて緊急時に代行対応を行う仕組みが整っているため、身寄りがない方には便利です。通常、サービスを利用する際には月額料金や登録料が必要ですが、確実な対応が期待できます。

災害に備えて緊急連絡先が必要なら、無料で利用できる「災害用伝言板」や「災害伝言ダイヤル」が便利です。災害用伝言板は、携帯電話等からメッセージを登録・確認できるサービスで、携帯キャリア各社が提供しています。

災害伝言ダイヤルは、固定電話や携帯電話から音声メッセージを録音・再生できる仕組みです。安否を知りたい人の電話番号を使って、登録されたメッセージ(安否情報)を確認できます。

どちらも大規模な災害が発生した際に限り利用可能なサービスです。利用方法は後述しているので、災害に備えて緊急連絡先が必要な方は参考にしてください。

弁護士や司法書士などに依頼する

法的なトラブルや金銭に関する問題が想定される場合には、弁護士や司法書士、または対応する民間サービスも緊急連絡先として登録できます。専門家は法的知識を活かして適切な対応を行えるため、特に信頼性が求められる場面で有効です。

通常、依頼には費用がかかりますが、安心感と確実性を重視する方におすすめです。

災害時に役立つ緊急連絡先・連絡手段

緊急連絡先は一般的に賃貸やローン契約時に利用します。近年は自然災害が増加傾向にあるため、災害時につながる緊急連絡先も用意しておくことが重要です。災害時に役立つ緊急連絡先は、以下のサービスやシステムが挙げられます。

- ●公的機関の緊急連絡先

- ●災害伝言ダイヤル・災害用伝言板

- ●安否確認システム

それぞれ詳しく紹介します。

公的機関の緊急連絡先

災害に備え、公的機関の緊急連絡先を事前に把握しておきましょう。「消防(119)」、「警察(110)」、「市区町村の防災課」 は、災害発生時に迅速な支援を得るための基本的な連絡先です。自治体が提供する災害ホットラインや避難所情報を確認できる番号もメモしておくと、災害が発生した際に活用できて安心です。

公的機関の連絡先は信頼性が高く、正確な情報や指示を受けられるため、災害対応の基盤となります。

災害伝言ダイヤル・災害用伝言板

災害時に通信が混雑して直接連絡が取れない場合、「災害伝言ダイヤル」や「災害用伝言板」が役立ちます。

前述したとおり、災害伝言ダイヤルは音声メッセージを録音しておき、家族や知人がそのメッセージを確認できるサービスです。一方、携帯電話会社が提供する災害用伝言板は、文字情報で安否を伝えられます。

大手通信会社のサービスは信頼性が高く、総務省のホームページでも紹介されています。

| サービス名 | 概要 | 提供元 |

|---|---|---|

| 災害用伝言ダイヤル(171) | 災害時に、固定電話、携帯電話・PHS等の電話番号宛に安否情報(伝言)を音声で録音(登録)し、全国からその音声を再生(確認)できるサービス |

|

| 災害用伝言板 | 携帯電話・PHSを使い、被災地の方が伝言を文字によって登録し、携帯電話・PHS番号をもとにして全国から伝言を確認できるサービス |

|

| 災害用伝言板(web171) | パソコンやスマートフォン等から固定電話や携帯電話の電話番号を入力して安否情報(伝言)の登録、確認できるサービス |

|

- ※出典:総務省 「災害用伝言サービス」

上記のサービスは震度6弱以上の地震発生時等、大規模な災害が発生して通信が混雑した際に各社から開設されます。常時使用できるわけではないため、災害発生時に有効活用するためには事前に使い方を確認しておくことが大切です。

安否確認システム

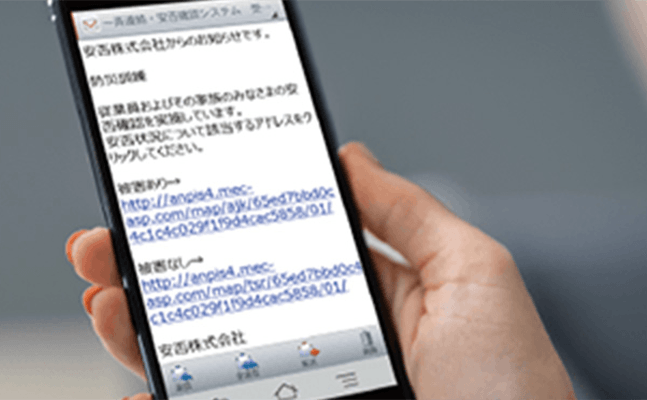

企業や学校、地域団体等が導入している「安否確認システム」も災害時に役立ちます。安否確認システムは、災害発生時に自動で登録者に安否確認の連絡が送られ、返信内容が集約されるシステムです。

迅速に安否を確認できるだけでなく、気象庁と連動した情報の取得、安否確認メールの送信、グループ分けによる手動送信等、便利な機能が付帯しているケースもあります。

特に企業では災害発生時の業務負担を軽減し、従業員の安全を確保するためのシステムとして導入されています。幅広い災害に応用できる他、社内の指示出しや円滑なコミュニケーションツールとしても活用できるため、事業の早期復旧にも貢献するシステムです。

災害に備えて従業員と連絡できる緊急連絡先ツールを探しているなら、安否確認システムを検討してみてください。

災害に備えるなら緊急連絡に役立つ安否確認システム「ANPiS」を

安否確認システムは企業にとって緊急時に活用できる連絡先(連絡網)として機能します。安否確認システムの導入なら、「ANPiS(アンピス)」 を検討してみてはいかがでしょうか。

ANPiSは関西電力が提供している安否確認システムです。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。比較的低コストで導入でき、従業員への安否確認メールの自動配信や、回答結果の自動集計が可能です。手動でメール配信をすることもでき、部署やグループを絞った連絡にも活用できます。

災害時でも安否確認をはじめとする業務負担を軽減し、スムーズにシステムの復旧等の重要業務に人的リソースを集中できます。災害時の緊急連絡網を効率的なシステムで管理したい企業や、災害対策に多額のコストを割けない企業におすすめです。ANPiSでは以下の機能がご利用いただけます。

【利用できる機能】

- ●気象庁情報と自動連携(地震、特別警報等)

- ●従業員の回答結果自動集計

- ●未回答者への自動再配信

- ●手動配信によるパンデミック対応

- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用

- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ

- ●部門横断グループ設定

- ●個人情報の秘匿性確保

- ●家族の安否登録機能

- ●LINE配信(有償オプション)

初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されています。

| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |

|---|---|---|

| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |

| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |

| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |

| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |

| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |

| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |

| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |

| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |

ANPiSはWebからお申込み可能です。お申込みから利用開始までは最短1ヶ月と、スピーディーに導入できます。

また、事前に2週間の無料トライアルが利用でき、実際の使用感を試すこともできます。安否確認システムの導入を検討しているなら、関西電力にご相談してみてはいかがでしょうか。

- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。

- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。

なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。

災害時でもつながる緊急連絡先を持っておくと安心

緊急連絡先とは、事故や災害、病気等の緊急時に連絡を取るべき相手の連絡先を指します。賃貸やローンを契約する際や、学校や企業等に入る際に緊急連絡先が求められるケースが一般的です。一方、災害時の緊急連絡先は自ら事前に準備する必要があります。

特に日本は自然災害が多く、近年は気候変動により災害の発生頻度が高まっているため、災害発生時に備えた緊急連絡先の確保は重要です。

しかし、企業は従業員ひとり一人の緊急連絡先を集め、災害発生時に個別に連絡をとっていると大きな業務負担になります。企業が災害に備えて従業員とスムーズに連絡をとるなら、安否確認システムの導入がおすすめです。

安否確認システムの導入なら「ANPiS」をご検討ください。「ANPiS」は初期費用無料、月額6,600円(税込)から利用可能です。2週間の無料トライアルもあるため、災害に備えて安否確認システムの導入を検討しているのであれば、ご相談ください。

従業員の安否確認から

集計までを自動化

災害時の迅速な初動対応が可能に

安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、

従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。

- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)

総合危機管理アドバイザー

防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。

サービス概要資料

安否確認システム

「ANPiS」

BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。

資料の一部をご紹介

- 安否確認システム(ANPiS)とは

- 選ばれる理由

- サービスの特徴

- よくあるご質問

資料ダウンロードフォーム

■個人情報の取扱いについて

◇個人情報の利用目的

弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

◇広告・宣伝メールの送信

弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。